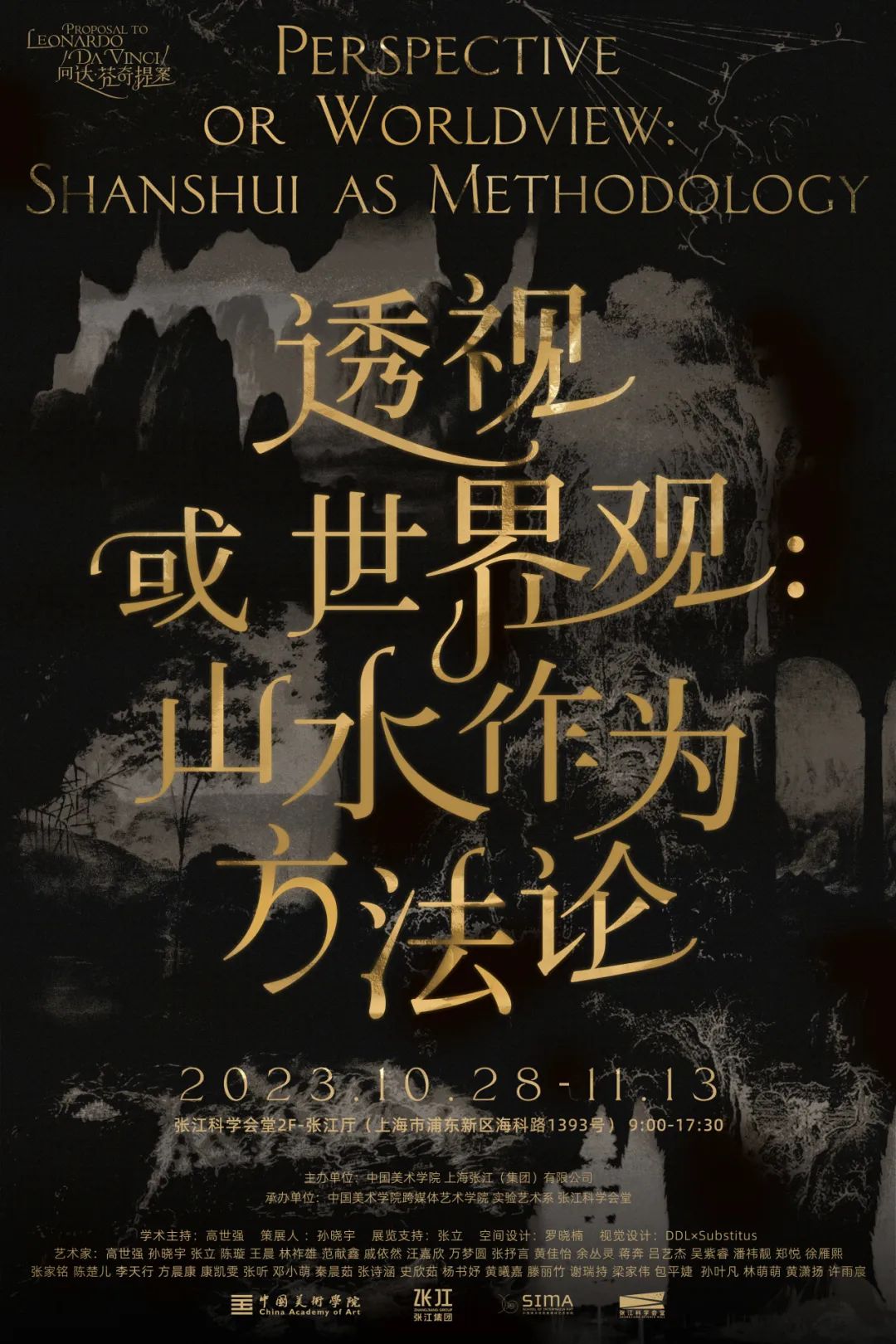

01 May 透视或世界观:山水作为方法论——第七届国际跨媒体艺术节实验艺术系板块

2023“向达·芬奇提案” 上海科技艺术大展 暨第七届国际跨媒体艺术节 中国美术学院跨媒体艺术学院 实验艺术系板块 展览前言 EXHIBITION PREFACE 透视或世界观:山水作为方法论 达·芬奇不会想到,自己的好奇心在500年后为人类召唤出了如此强盛的自我意识。线透视(近大远小),空气透视(近明远暗),隐没透视(近实远虚),都以人作为世界的中心来观察周遭万物,世界被纵横的线所牵引,在平面之上形成了立体的幻觉,衍生出更强的主客二分,验证画法“再现”与“我视”对世界知识的吻合,破解出真理的表象,错幻的真实逐渐演变成真实的错幻。人们不再提问,“我”就是答案,“我”就是一切的诠释。 中国山水画的“三远法”(平远,高远,深远)将自“我”含纳于天地间,这种观察和表现的方式并不以所谓“科学”的角度理解世界,却延续和发展着另一种个体超越的传统:“我”是世界的一份子,具备着与天地宇宙终极一致的属性。“我”与“我”之外并无本质意义的差别,“我”是复数的或全称的,“远”是“无数的我”所处天地坐标各个维度的意境概括。 “远”并不是物我两距的透视概念,而是宏观视域中天地广阔而天理存焉的空间意识,是“无数的我”与“无数的我”在“科学方法”之外的链接,是“解析”之外的世界感知,是认识论之外的方法论。“远”,是世界的中国式称谓,是心学的奥义。相较之下,达·芬奇透视法在认识论意义上的知,完全不同于王阳明格物所致的“知”。 “三远”视角下的山水,具有三种方法论意义的形态: “山水现场”:即真山真水。天地本然面貌,在“我”出现之前。“无我”之境,造化自然之义。 “山水道场”:“我”与山水相遇时刻之生发与涌现。“我”以具体媒介使山水显现为语言形式——“我”即语言,即媒介。“有我”之境。“我”与山水不仅是表达者和表达对象,山水和“我”皆为部分,互为彼此,共同构成新的一体——“山水道场”。同时,“山水道场”赋予山水得以在人间展演之潜在属性。 “山水剧场”:“山水剧场”即是山水的“人间化”。“山水剧场”于“山水现场”、“山水道场”和当代人群之间,以展演形式建构时空关联。“山水剧场”是一种策略,它所赋予的戏剧结构,把“山水现场”由偏远带到中心,由不可见变为可见;把“山水道场”由单数变为复数,从个体超越走向全称意义的文化“致知”。 今以“三远”之世界观对应“透视”之方法论,又以中国古老的山水文化和精神为方法,回应五百年来达·芬奇们所构筑之世界观。 2023.10.28-11.13 张江科学会堂2F-张江厅 9:00-17:30 主办单位: 中国美术学院 上海张江(集团)有限公司 承办单位: 中国美术学院跨媒体艺术学院 实验艺术系 张江科学会堂 学术主持: 高世强 策展人: 孙晓宇 展览支持: 张立 空间设计: 罗晓楠 视觉设计: DDL*Substitus 艺术家: 高世强、孙晓宇、张立、陈璇、王晨、林祚雄、范献鑫、戚依然、汪嘉欣、万梦圆、张抒言、黄佳怡、余丛灵、蒋奔、吕艺杰、吴紫睿、潘祎靓、郑悦、徐雁熙、张家铭、陈楚儿、天行、方晨康、康凯雯、张听、邓小萌、秦晨茹、张诗涵、史欣茹、杨书妤、黄曦嘉、滕丽竹、谢瑞持、梁家伟、包平婕、孙叶凡、林萌萌、黄潇扬、许雨宸 展览现场 EXHIBITION SITE 媒体导览 MEDIA GUIDE 展览作品 EXHIBITION WORKS 《拂晓》 高世强 影像 14分52秒 这件作品是与王希孟的《千里江山图》的一次偶然的相遇,它的视角是站在中国地形的第二台阶俯瞰第三台阶,这两件作品的相同和差异,以及跨越千年的时间间隔,恰恰体现着“造/化”视野中,一个文化相对恒定的宏观世界观和经历时间之后世界的微观演变。 《落漈》 孙晓宇 影像 13分钟 “漈”为中国古人描绘瀑布的词语,“落漈”在古籍中被定义为“众水汇聚之处”。《夜谭随录》中记载:“西南北岸皆水,至彭湖渐低,近瑠求,则谓之落漈。漈者,水趋下而不回也。”古传某地有处海水永注不满,水往下流而不回流,神秘而令人生畏,生出许多古代志怪故事,也引发了作者对自然山水中“瀑布”的“造物”与宇宙天地之间“造化”的猜想。 此作品是作者在山水影像创作序列中的第五件作品,本作品通过以人的尺度寻访中国自然山水的经验出发,通过时间与空间将山水之“造化”与“造物”之意境视觉化呈现,作品对瀑布“意境”作为感知力的拍摄对象,循着古代诗人的足迹,追寻山水与影像相遇时所迸发的当代诗意,以诗的逻辑融入到时间与空间中,将当代行旅者作为未来的古人,通过影像的媒介营造多重意境交叠,体味山水诗句与自然山水之间的诗意片刻,试图链接过去与未来在山水中的感知,通过山水影像行动回溯、挖掘、探讨与思考中国文化基因中伟大的山水精神之文脉传统。 《冬江穿过等语线》 张立 影像 75min 《冬江穿过等语线》是一部用相机取法笔墨(以桐洲岛为发生场)在现代生活之中探寻中国传统“山水”精神的记录影片。富春江心的桐洲岛上,渔民伴随着潮汐在江滩垂钓;樵夫一家雨后晾晒枯木与稻谷;骑着电瓶车的岛民在唯一的公车站等候女儿放学归来;远道而来的游客在大雾中举行着家庭聚会……平静生活,除了时间的流逝,似乎无事发生。随着一个影像摄制组的进入,渔樵耕读点景人物般被记录在相机的画面里,山水、历史、渔樵,构成了桃花源般的寓言场;渔人之路和问津者之路在此交汇,借由山水的超越尺度探寻时间洪流中的现代性与历史性。一年之后,回归城市的摄制组成员再次登岛,作为现代的问津者,他能否带回“山水”文化的火种。 《近道法观之卫浴堪舆》 张立 影像 4分55秒 从游山水到画山水,是魏晋时期佛家“观想”融入了玄学,人们从此不用游历山川,也可进入山川之境。《近道法观》即于“三远法”中取“近”, 道理相通,以小观大,以构建“日常生活道场”回应达·芬奇透视观与山水“远”意。 堪舆模型,大可施之四宇,小可用于配置桌台。将卫浴行此法,取水为龙,察砂点穴:靠山、明堂、朝案具齐,东西两山形环抱之势,添画成“曲水朝堂”之格。 以“我身”入此局,木盛而色金,暗战而交融,是以为记。 《绛河》 陈璇 2022 三屏影像 15分53秒 《绛河》是陈璇山水影像创作序列中的第四部作品,作品拍摄于作者之前并未抵达过的祖籍浙江金华,试图以社会学、人类学的工作方式介入山水影像创作实践,通过对自身历史的探寻,试图将个体叙事、社会进程与具体的地理勾连起来,以带有自身关照的、有温度的方式完成其自身在山水影像创作上的突破。 《惆怅溪》 王晨 2020 单屏彩色有声影像 6分27秒 传刘晨重寻仙侣不遇,阻隔无从度越, 在溪边徘徊许久,杳然而叹。 恍惚醒来意识到是梦,风急云卷, 门上的画墨消失,余香浑为一片。 《立交景象录》 林祚雄 2020 影像 9分30秒 将所望之物平面肢解,游历的视角如搭建立交一般其中建构通道,每条路径都各行其道,互不干预。影像之中,主角不再是人物或风景,而是“视角”本身、“立交”本身。 《跌水、巨石、旋转的宇宙》 范献鑫 2023 影像装置(双频影像、水泥装置、木质长椅) 3m*3m,21分45秒 影像的六个章节呈现出一种多重的时间感,在水泥制作的枯木包围中,风景被固定在双屏的几何框架,随着章节变化,进而串联成一个完整的时空。从秩序排列的山水,进入繁密、复杂、充满博弈的深林,李成画中经验凝练出的时空环境与轰鸣的现代文明达成了一种跨越时间的呼应,这种张力与山中传来的阵阵爆破声形成了更加遥远的回声,传统距离经验中不可见的动作在星空中复现,这些物象的漫游也构成了具有游观特质的叙事,在超出我们日常感知的时间尺度中,太行本身也在寓言化的维度中行走,采掘山石,生产水泥,再组装成灰色的植物,地层与时空交织出诗意的叙事。在自然与超现实间活动、运行、往复、游观,拼合时空与对自然的感知。 《蜃中陌影》 范献鑫 黑白数字影像 15分 边疆一词总是携带着精神放逐的含义与自然界内在的对立性,影片基于这片地域的奇观,用黑白画面将关城与戈壁排列成阿瑟克拉克笔下的巨大沉默物,想象来自古今的目光在荒野上空交汇成一条时空虚线。运动与定格在影片的视觉中同时发生,互相潜入,错置。在沙尘湮没一切的蜃景中,往日之物抛下巨大的投影,幽灵在这片隐秘之地穿行。 《雪与尘》 戚依然 2023 双屏影像 从山的一头出发,沿着光影边界线走到山的另一头,当天光改变,再从山的另一头走回原点。 雪地里本没有路。在雪地里行走,走到路的尽头,没有偏差地原路返回,走出一条清晰的路。用同样的方法在雪地里走出第二条清晰的路。 爬上高高低低的石头,躺在上面;爬进满是荆棘的雪地,躺在上面,直到忘记身边有雪。 《巢穴》 戚依然 2023 双屏影像 19分59秒 洞里的生命,涌现银河的行迹。 反向生长或双向飞驰。 给赤裸的树枝带上红色帽子。 试图用奔跑的惯性爬上树的最顶端, 力竭后反向拥抱树。 在满是游客的悬崖边种树, 人群散去后, 再把树连根拔起,拖走。 《迷彩》 汪嘉欣 2022 视频(彩色、声音) 16分54秒 作品关于隐蔽与识别。在日常生活中,人的感官获取的往往是碎片化的信息输入,这些信息依赖日常经验对其进行判断,以至于在观看的过程中无视许多其他的信息。因此作者在作品里虛构了那些隐藏和散落在生活场景中的不可见之物,需要观众寻找散落在画面中的信息一旦找到不可见之物,目光就会被吸引,以此描述不可见事物在例外状态下对生活产生的细微控制。 《走马,川行,直至风声消逝》 万梦圆 单屏影像(彩色、声音) 12分钟 瑞雪下埋着白骨,田野间藏着樊笼,自然冥冥中运行着真理,仁慈也残忍, 夜晚的月会度过夜晚,莽莽的风终回莽莽,月光收留了无数失路之人,风声静静矗立,抚慰着灵魂。 敦煌的自然环境,不同与太行山中大量与宋画山水图示类似的场景,在此次创作中把每一帧当作构成诗的字词,以针序列来构建一段山水叙事。 《旧墟》 张抒言 2023 单通道高清影像(彩色,有声) 11分01秒 丘、墟是深刻的风景,是历史在自然山水中的展开。本片是偏向纪录片性质的实验影像,拍摄于豫晋省界边远山区,试图表达空心村落荒凉图景背后的某种诗性真实。 《明月何时照我还》 黄佳怡 2023 单频4K影像(彩色,有声) 12分26秒 无水的沙漠,痕迹不是被侵蚀,而是一次又一次地被覆盖。劳动的痕迹、宗教的痕迹以及人们一代代生育死亡留下的痕迹,化作记忆的纪念碑,在铭记与遗忘的辩证法下亘古流存。所有的异客都希望挖掘土地的一角,去建构某一类边疆想象,所有被建构的居民都用土地的乳汁谱写宗族的长歌。长夜,大风,记忆中的河流不知入了谁的梦。 《在废墟上进行一场记忆模拟》 余丛灵 2022 单屏影像 尺寸可变 10分56秒 记忆的含义应该被理解成动态整体环境中的一个部分,而不是一个固定在过去的时刻。影片描绘了记忆之地和若干记忆片段,利用图像来询问我们对记忆的产生和组织之间的理解。心理活动的宫殿是现在与过去的混合物,传达了被遮蔽的情绪和寻找归属感的痛苦。 "我的记忆让我感到孤独。 《明日往事》 蒋奔 数字影像 8min 将视角放置在人是如何做出一个决定的内心世界。构建一个微观的,但是会产生诸多可能性的内心世界的博弈剧场。将决定“决定”本身的理性与迷狂,拟人化,构建一场内心世界中的社会博弈。并且以现场剧场表演结合影像装置的方式呈现。 不谈“元宇宙”这样社交属性值拉满的概念,假设人能够抛弃社交,抛弃身体,抛弃实体世界中的一切,能够将意识送入一个只属于自己的“囚笼世界”,是否就能让每一个人都幸福和满意了呢。这件影像作品想构建的,就是这样一个世界,并想象这个世界中会发生的各种奇观。 《堂吉诃德》 吕艺杰 2023 影像(彩色、声音) 15分 作品借用了塞万提斯的小说《堂吉诃德》的基本结构。作品中的书、钱币、科幻电影道具和撒旦四个角色分别以各自的角度,围绕“敌人”和“人类的想象”,与屏幕外的观众进行对话。 《造像术》 吕艺杰 2022 双屏影像 16min47s 作品的构思来源于我幼年时期记忆中对父亲和祖父形象的虚构。由于父母在我有记忆之前就已离异且不再来往,我曾将康奈服饰的徽标误认为我的祖父,而我的父亲在我脑海中则如同这一时期国内电影电视、广告作品中的成功男性一样身着笔挺的西服。两个来自外部世界的图像入侵了我的记忆并替换了记忆中的某些部分。我将记忆中父亲和祖父形象的构建过程和我们通常意义上所说的“造像”联系起来。“造像”是用泥、金属、木头等材料塑造形象,“造像”的目的通常是为了不朽,是与时间对抗。而我则以康奈品牌的徽标和影视、广告中的西服男性两个图像作为材料,在不自觉的状态下为父亲和祖父“造像”。 整部影片选取了康奈品牌徽标、西装男性、毛主席像三个“像”,通过在三维动画、老照片和录像间的媒介跳跃,讨论记忆的构建过程。 《亲密修辞》 吴紫睿 单屏影像(彩色、声音) 11分9秒 影像取材于大众传播媒介中关于老年人亲密关系的个例素材,结合自身对于奶奶这一形象的残像记忆,以片段式的影像结构和对错位细节的“放大”,试图展现老年群体生活中最琐碎最庸常的荒谬时刻。 《信息洞》 潘祎靓 单屏影像(彩色/有声) 当下社会是否正在构建庞大的信息乌托邦,我们不得而知。 影像《信息洞》基于对生活中信息泛滥,亦真亦假,捏造是非等现象的思考,以及对于“真”的探寻,试图揭示数据时代信息交换的现状。其概念源于柏拉图《理想国》中的洞穴隐喻,作品中的“洞穴”指代当下我们所处的信息茧房。此刻,我们更需要意识到,茧房之内是可见世界、现象的世界。而茧房之外,则存在着洒满炽热,埋藏着“真理”与“知识”的可知世界、实在的世界。 《侧藓》 郑悦 2023 装置 304不锈钢,铝合金,LED 一样的月光在城市歌谣中成为了一种人造的意象,而当它落在峡谷的山尖,突然发现它有了独属自己的情感。世界的边界轮廓在眼前慢慢清晰,地平线也随之缓慢隆起。 你有没有想过在龙卷风里裸奔,自诩勇敢的人或许会看到自己怯弱的另一面,没关系,原来龙卷风在远处也只是一缕烟。 我将这一切称为不易发觉的隐藏的变化。 《矩形视界》 徐雁熙 2023 数字影像装置 6分59秒 这件作品是一份虛拟空间视觉训练手册,旨在讨论虚拟空间中如何调节人眼的视觉感知习惯,以及计算机图像如何重塑人的视觉经验。作品主要围绕透视,焦点,景深,BUG视角等在虛拟空间中常见的观察方式展开拍摄创作,试图讨论在显示器这个“平面”内,如何构建三维世界,如何理解真实。以此回应达芬奇致力于研究的如何将真实世界的三维物体转化为平面上的二维绘画,所涉及到的几何学、光学等问题。 《霾与雪》 张家铭 单屏影像+影像装置 装置190cm*40cm*120cm,影像:四比三画幅 20分钟 时间、语言、记忆、符号,我们总是受到来自“模糊”的限制。回忆总是埋在深处,语言浮在表面,人与人之间的交往和认知同样会被情绪和印象遮蔽。疲惫不堪的时代用快节奏和各种热媒介试图营造一切氛围,解剖一切光晕。清晰的背后失去了思考,意识形态被强制附加,真正的艺术品与诗歌也无人问津。正是有“模糊”存在,诗歌的词藻才能优美,宗教可以神圣,记忆变得珍贵,模糊的意义延伸到语词之外,氛围自然的生发处来。作品在媒介上探讨“模糊”在影像观看方式上的实验。在内容上,以沙漠、树林与雪为寓言,使用非传统叙事的形式,以人与人之间情感的变化所导致的相互认知之间的分野为主线,穿插作者的个人记忆与思考。在装置中重塑高清晰度影像的光晕,使其回归至最纯粹的光与时间形式。 《夜的综合征》 陈楚儿 2023 影像(彩色、声音) 39分59秒 当凝视发生时,被观看者是被视线照亮着的。医学凝视下的身体、观看机制中的自我监管……故事中,在累加的目光的规训下,主角畏光的疾病作为符号被症候化;由凝视而生的创伤在一个个日常场景中复现,最终在朦胧的火光下,在暗涌的家庭记忆里,在与自然物的温和对望中,渐渐被抚平了。 《湖心》 李天行 单屏影像 现成品装置 40-50分钟 一个下岗的砖瓦厂工人,试着把一批货物送到湖的对岸去。 你相信吗?足够真诚的人会在另外一个世界留下他们的痕迹。 就算几百万年,几千万年以后也是这样,自然只会留下最坚固的东西。 《戲》 方晨康 单屏影像 25分钟 阐述一段荒诞的现实和梦境。以一个普通人的视角介入影像,结合了当代影像的叙事,把故事分割成一幕幕的戏剧场景。用黑白,迷幻,超现实等元素讲述一个荒诞的故事。 《此刻发生的又被大雾遮住》 康凯雯、贺中晛 2021 45分02秒 作品核心是对影像这一媒介的观看机制的探讨与实验。尝试能够通过影像重造一种具有暖昧 特征的现实和意识的差异空间(第三空间);作品将日常生活的片段和诗性的非线性叙事作为两种叙述手 段,相互穿插推进叙车,这也对应了观者的两种观吞状态,即为回神与出神,并希望能够进入一种类似 对植物的凝望状态,并且在自然地出神与回神之间,将观众的个体记忆与眼前缓慢的影像以相互流动的 方式交融,从而产生全新之物。如果在观看的时候试图去寻找一种清晰明确的边界定位,那么现实会不 断的带者你出神又回神,在大雾中展现出无法明晰的形象。 《沉重塑料》 张听 2021 彩色单屏录像 20分51秒 在亚太地区各个国家疯狂学习和推进的过程中,很多人为了极力跟上时代的步伐,不假思索地拥抱最显而易见的西式文化。在这个过程中充斥着许多浅显的模仿、抄袭,以一种“做成欧美的感觉就是时尚,就会比周围的人出色”的态度产出西式的产品。这些东西往往过于简单表面,经不起推敲。“沉重塑料Heavy Plastic”以“塑料感”一词展开讨论。它是艺术家本人对于当下社会现状的一种直观描述,也是对于和他在同一环境下长大的一代人的描述。 《追时》 邓小萌 2023 视频(彩色、声音) 68分 人的生命总被各种各样的事件牵制着。 在流逝的时间黑幕里,我们在前行的道路上迷茫地探寻自己生存、发展、扮演社会角色的方式,每一步都是未知的。凭自己的“感觉”摸爬滚打,往往会越来越偏离原本以为会到达的方向。或许最后连自己都不知道在走向哪里,或许这些努力活着的行为已经变成了一场折磨,但很少有人被允许结束,唯一的选择就是坚持把它们全部消耗殆尽,等待解脱。 当对抗终止,一切走到尽头之时,回头看那一塌糊涂的画布,是刚开始期待的样子吗? 不是也无所谓,那就是我的痕迹。 《抵岸》 秦晨茹 2023 单屏影像(彩色、声音) 6分41秒 从达芬奇所画的风景画中,我们可以看到他对美与真实的创造性再现,感受到其追求自然与生命力的人生观、世界观。从达芬奇的创作中,我们可以看到感受力的蔓延。随着大数据、人工智能的广泛应用,每个人都在数据上“被个性化”,这实质上是一种对人自身性的窄化,当个人的主观性思考与感受力被剥夺时,其存在的价值也被消隐在新型的景观社会中。 本作品以锚作为人精神的锚点和感受力的图像化表现,锚作为使船停泊的工具,在精神上可以让人在天地之间寻找到自己的定位,不会在快速发展的压抑社会中迷失自我。作品以一个在现代社会的压抑中迷茫的年轻人为代表,展现其背负着精神上的锚,于山水间行旅,重新发掘自身的感受力,重新塑造对自我身份的认同、人生观与价值观,最终卸下沉重的负担,让自己的精神抵岸。作品意图效仿达芬奇的世界观,从对自然的感受力入手,使人重新进入到对世界的感知现场中,重新发掘作为人的身份与价值,在大数据所划定的舒适的个人化社会中重拾本心。 《在水一方》 张诗涵 2023 三屏影像(彩色、声音) 6分57秒 在这个瞬息变化的时代我们不知道下一秒人类会面临什么样的挑战,疾病、战争、科技、文学...