“太平洋!太平洋!大风泱泱,大潮滂滂,张肺歙地地出没,喷沫冲天天低昂……噫嚱吁!太平洋!太平洋!君之面兮锦绣壤,君之背兮修罗场……”——梁启超《二十世纪太平洋歌》

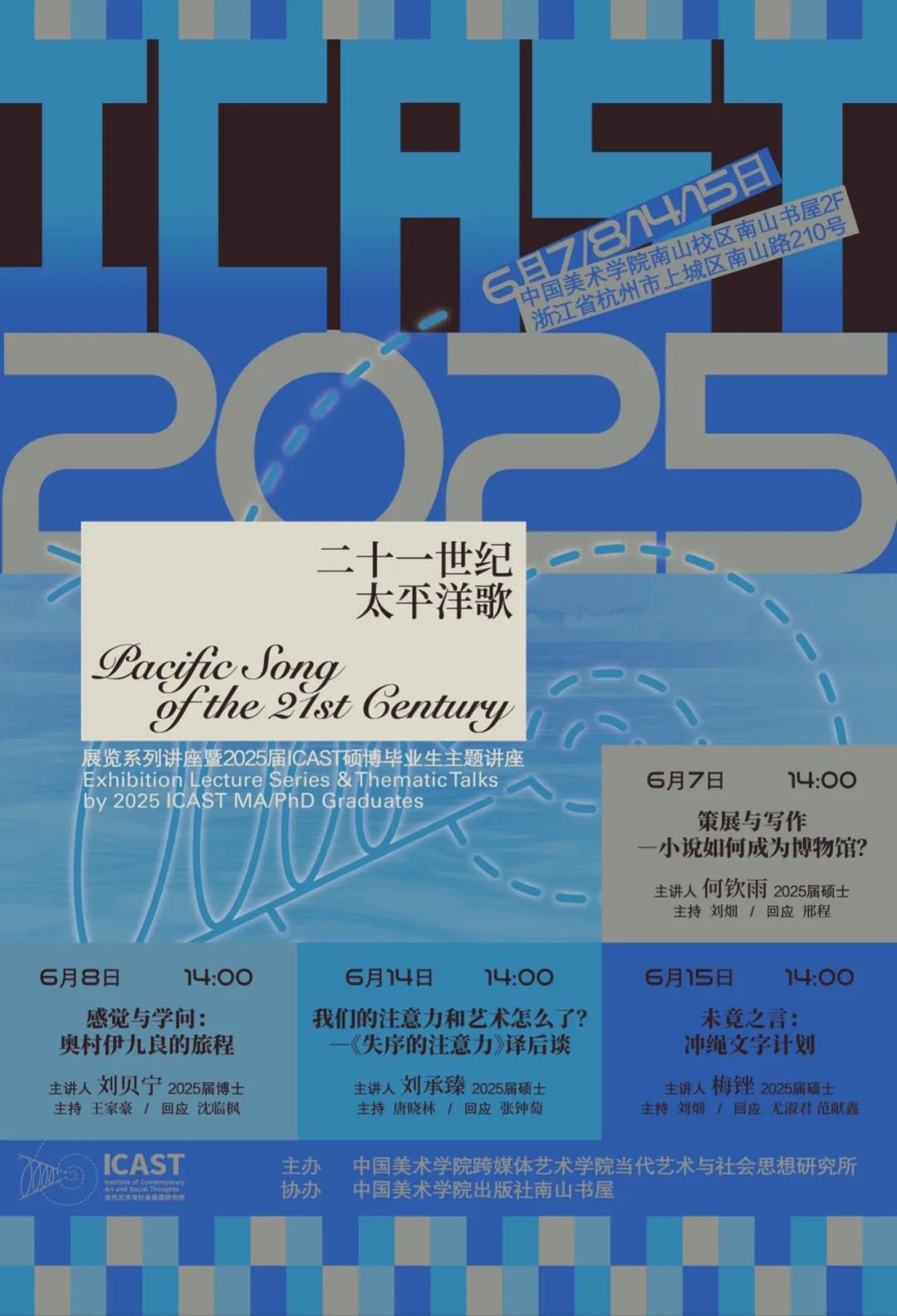

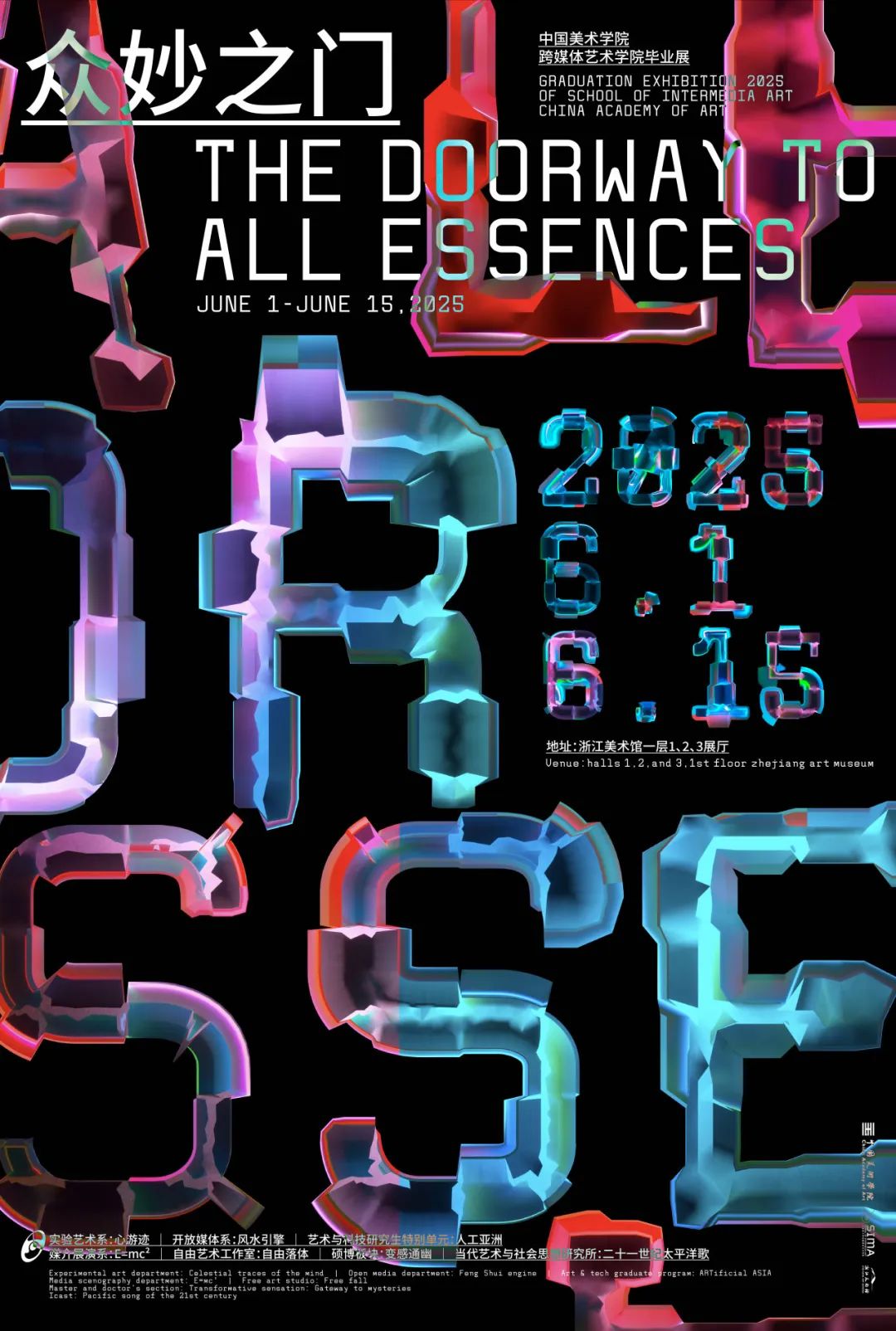

一百年前,梁启超的《二十世纪太平洋歌》以波澜壮阔的意象描绘了20世纪初的全球变局,而百年后的今天,我们依然面对相似的命题。当代艺术与社会思想研究所(ICAST)2025届硕博毕业生基于自身的问题关切,提出了名为《二十一世纪太平洋歌》的策展实践与研究方案毕业展,并在此基础上,于展期内举办面向公众的毕业生主题讲座。

ICAST的毕业生们将在本次活动中担任主讲嘉宾,分享各自的策展方案、学业论文,同时和盘托出他们在读期间的所思所想所见——那些在档案深处打捞的细节,在田野调查中遭遇的震撼,以及在理论迷宫里反复推敲的困惑——以期得到各界人士的检验与质疑。

太平洋从不囿于地理层面的蔚蓝疆域,对它的叙事也从未止步于历史。它承载着面向现实的关怀以及重启的意志,它试图证明艺术研究从来不是书斋里的智力游戏——正如鲁迅所言,“无尽的远方,无数的人们,都与我有关”。当伊斯坦布尔的呼愁、冲绳的创伤以及夏威夷的秘辛,通过诸位毕业生同学的探究重新浮现时,我们终将意识到:那些似乎遥远的历史韵脚,正以尖锐或沉闷的方式,叩击着此刻的我们。

讲座时间

2025年6月7、8、14、15日 14:00

讲座地点

中国美术学院南山校区 南山书屋2楼

(浙江省杭州市上城区南山路210号)

第一场

《策展与写作——小说如何成为博物馆?》

主讲:何钦雨

ICAST 硕士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

主持:刘畑

回应:邢程

讲座简介

此次讲座将围绕何钦雨的硕士论文《小说如何成为博物馆——关于“纯真博物馆”的策展实践研究》展开,从视觉文化与策展研究的角度考察纯真博物馆何以为全球范围内一个较为特殊的策展实践案例、一位创作者的个人工作方法。这项研究将具体阐明纯真博物馆的策展结构与展示方法,由此探讨策展与艺术物、策展与文本、策展与观众、策展与城市空间的关系,并试图描摹出虚构写作与视觉展示之间的微妙边界。

“纯真博物馆”(The Museum of Innocence)是土耳其首位诺贝尔文学奖获得者费利特·奥尔罕·帕慕克(Ferit Orhan Pamuk)于2008年出版的长篇小说的名称,也是这位作家创造的一座真实存在的博物馆的名称。小说围绕伊斯坦布尔上流社会的子弟凯末尔对远房亲戚芙颂的迷恋展开,并以物件的收集作为情感寄托的象征性实践。芙颂意外离世后,凯末尔将其旧居改造为一座博物馆,把十年来积累的物件作为展示物向公众呈现。2012年,位于伊斯坦布尔楚库尔主麻大街的同名博物馆正式对外开放。小说中的博物馆自此走出文本,进入现实世界。

邢程,现就职于浙江大学文学院。北京大学中文系文学学士、硕士、博士,曾于北京大学国际批评理论中心博士后流动站工作,纽约大学访问学者。她的学科领域是中国现代文学,研究兴趣包括鲁迅、记忆理论、翻译研究、形式批评与文学现代性问题,有多篇论文发表于《文学评论》《文艺研究》《中国现代文学研究丛刊》《鲁迅研究月刊》等刊物。

刘畑,策展人,中国美术学院跨媒体艺术学院当代艺术与社会思想研究所(ICAST)执行所长。自2006年以来,参与策划了众多学术性展览,近期包括:“字方天下 | Word Squaring the World”“从纸到纸 | from paper to paper”等。曾任“缓存在/Being Theoria”第4届杭州纤维艺术三年展总策展人,“何不再问?——正辩、反辩、故事”第11届上海双年展策展组成员等。多次担任华宇青年奖、Hyundai Blue Prize ART+TECH青年策展人大奖、中心美术馆ECP-星星策展人、阿那亚候鸟300未来策展人计划等艺术奖项的评委。

毕业展现场图

纯真博物馆第25号展盒

第二场

《感觉与学问:奥村伊九良的旅程》

主讲:刘贝宁

ICAST 博士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

主持:王家豪

回应:沈临枫

时间:2025年6月8日(周日)14:00

讲座简介

这一研究来自刘贝宁的博士论文《山水观念的发生和山水画的起源——从3世纪到6世纪》。在文献收集的过程中,他于日本京都一家古书店中购得了20世纪初研究中国美术史的日本学者奥村伊九良于1939年自出版的东亚美术史研究杂志合册《瓜茄》。

奥村所收集的珍贵材料不仅弥补了图像史空白,其“上手操作”的研究路径更揭示了文本与图像背后的潜藏力量:以描摹/拼合等手段处理并焕发图像;以行走中获得的民间感受打开对历史文物的感知力;以平面设计等媒介手段扩充学术写作的表达方式……奥村的这类学术方法在现代学术蓬勃发展的20世纪早期显得颇为落后,但而今看来又相当超前。这些产生于“现代”之初的具身的认知、研究路径令我们深刻反思当下学科化、规范化的学术生产。

以“感觉与学问”为枢纽,刘贝宁的这个研究、策划项目欲通过奥村伊九良的旅程,讨论这样一种学术主体的存在可能:贯通当代与古典,融通学问与感受,调动全球性、跨学科、跨媒介的视野且注重民间、民生、风景、风土感知。

沈临枫,江苏无锡人,艺术学理论博士,中国美术学院中国画学院人物画系讲师。2018年毕业于中国美院中国画与书法艺术学院,获硕士学位,致力于意笔人物画,多次参与国家重大题材创作,作品收藏于中国国家博物馆等重要机构;2022年毕业于中国美院艺术人文学院,获博士学位;2022年10月,英文论文《论联觉与通感:一个给世界的中文方案》入选第7届世界联觉大会科学版块。意笔人物画创作实践与专注通感的跨学科艺术史研究是其艺术探索的双主线。

王家豪,生于绍兴,画家,中国美术学院美术学博士,现任教于绘画艺术学院油画系。曾任浙江摄影出版社出版编辑、策划。近年来学术兴趣集中在中国近现代美术史、当代摄影和绘画理论,尤其关注其跨时代、媒介的关联性。

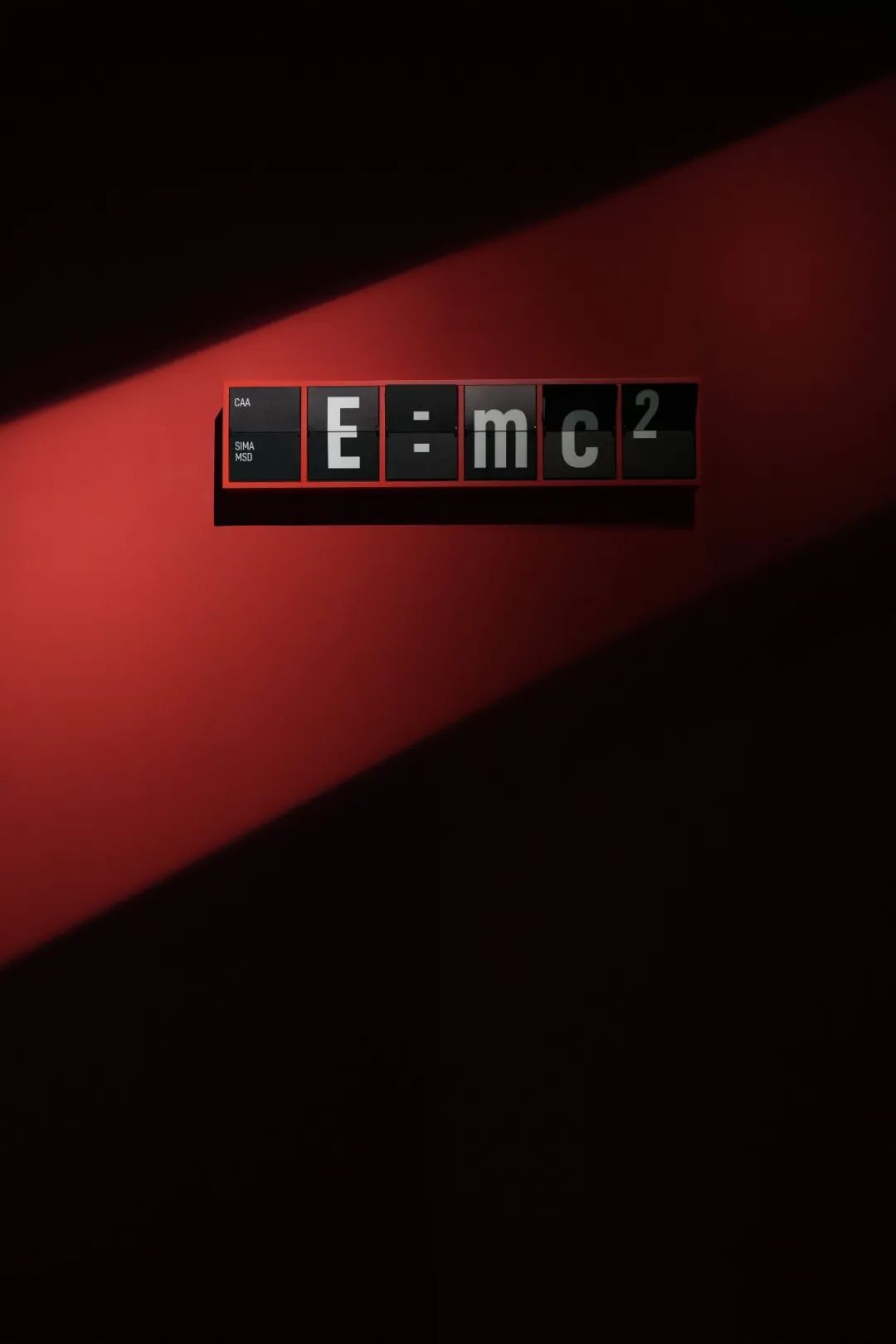

毕业展现场图

奥村伊九良《瓜茄》书影

...