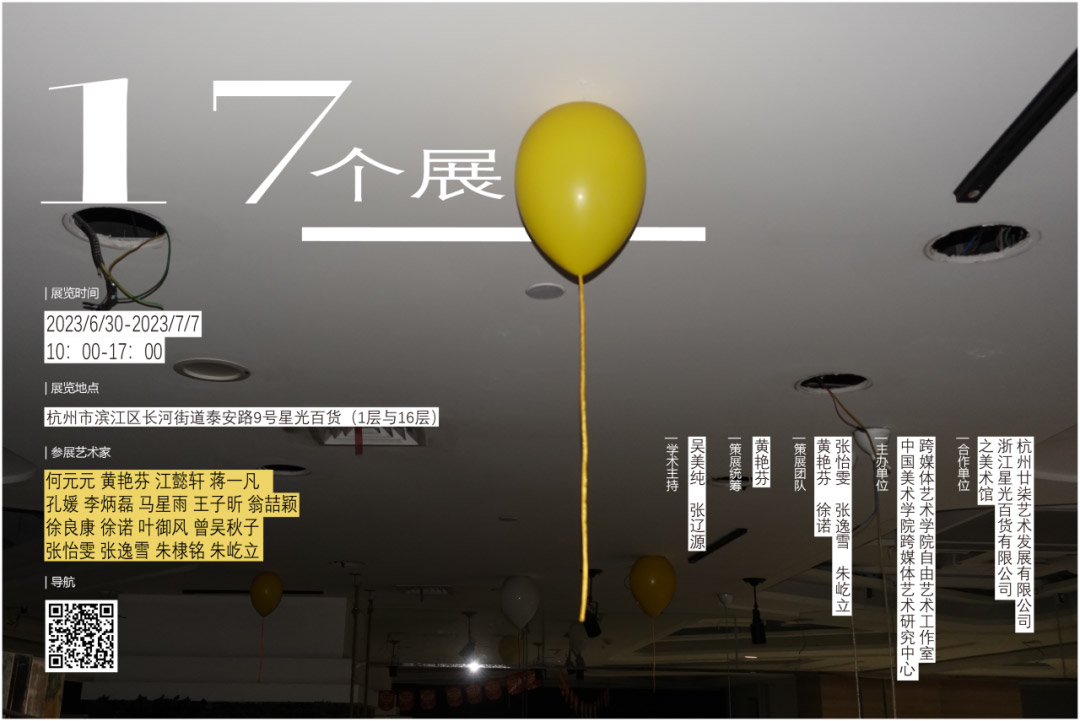

「展期」

2023.6.30-7.7

「地点」

杭州市滨江区泰安路9号星光百货

一层与十六层

「开放时间」

10:00-17:00

(一层推荐观展路线)

(一十六层推荐观展路线)

展览前言

“17个展”是十七位艺术家与星光的二次交汇。我们通过不同的切入角度与这片空间再次耦合,在进一步碰撞与熟悉中生发出了更多样的创作。

艺术家从星光的空间入手,各自选定大楼中特殊的空间,在其中诠释自己对空间、艺术、现实等多方的理解。同时聚焦大楼自身属性,创作出与场域紧密贴合的作品。我们着眼各自的经历,带着自己的故事, 在星光游走中,思考“我与艺术”的关系,探索艺术之于我们的意义,试图触碰与开拓艺术的边界。

此次“17个展”由艺术家自组织,展览将艺术生活的理念贯彻其中,以工作坊的形式开展自由创作和展览呈现,过程中尝试“实现”和“可能”的转换,将工作坊的创作方法作为一种日常,展现了艺术生态的可持续性。

正如其名,展览呈现了17位艺术家独特且多元的视角——艺术家对社会议题的探讨、个人情感的迸发、线上与线下的多维度呈现、虚拟与现实多媒介的结合……深刻诠释福楼拜先生所说:“艺术广大已极,足以占有一人。”此时此刻,在这片空间,十七道独立的思绪正在流动,十七个迥异的观念正在发生——最终,十七种艺术在这里融彻。而观者在展览现场体验作品与之互动的同时,更是和艺术家思想的又一次碰撞。

前言文字由策展组编写

作品 1

(同人)

<S.I.> 蒋一凡

插画

作品 1.5

(现实与虚拟之间,你我都是那个推门人)

<第八间密室> 朱屹立/蒋一凡

影像装置

30*40*30

作品 2

(它们的灵魂沉默着,注视着,我们何去何从)

<它们在回望故土> 朱屹立

装置

1m*2m

我出生在钱塘江边的一座小城。

钱塘江,以潮汛奇观文明于世,虽称之为奇观,却是生活在江水边的人们恐惧的来源。

《旧唐书·五行志》记载了公元775年的一起潮灾:“海水翻潮,飘荡州郭五千余家,船千余只,全家陷溺者百余户,死者四百余人。《钱塘江志》记载从公元623年至1948年,有史可查的钱塘江重大潮灾就多达183次。春秋时起人们开始垒土筑塘,而负责相关事宜的官员被称为“塘官”,从吴越至晚清,数百名官员赴任塘官之职。一旦大潮来时海塘失事,多数塘官将以身殉塘。时至今日江畔仍立有衣冠冢,纪念与江水斗争的先人。

这就是我对江水最初的记忆,是从父辈哪里代代传袭来的敬畏。不只是对江水,也是对鱼虫鸟兽,乃至山河湖海一切自然的敬畏。

在奚雷老师的课上我两次徒步新沙岛,岛屿位于富春江中心,富春江上游接新安江,下游续钱塘江,每逢上有开闸放水或下游涌潮海水倒灌,岛屿就会遭遇水灾,以靠近下游的岛屿东侧最为严重,因此整座岛屿的人口分布与开发程度呈现从西向东逐步荒凉原始的趋势,我的两次观察仅相隔数日,一场大雨就将岛屿沿岸尽数淹没,可见岛屿面对天灾来时的脆弱,而岛屿的开发商却全然不顾岛屿脆弱的生态,选择改造玫瑰园、度假村等项目,岛上经济和开发很快迎来失败。此次课程所处的空间位于滨江区商圈,同样是城市发展进程中的新开发项目,比起新沙岛而言,其开发程度与规模前者远不及此。我想借这个创作提一个问题,我们谋求发展的过程中所牺牲掉的、解决掉的、破坏掉的一切,甚至将来可能要去牺牲掉的,对于它们,我们是否还抱有敬畏之心?我尝试用现代工业制品为其制作一副暂憩的躯壳,我相信它们会在某个我们不可见的地方,俯瞰我们,俯瞰我们脚下的土地,沉默着,注视着那片属于它们的故土,注视如今身处这片土地上的我们将何去何从。

作品 3

(庇护)

<umbrella> 马星雨

装置

作品 4

(她的名字叫夏娃)

<Eve> 何元元

装置

60x60x40

根据《圣经》记载,夏娃是神从亚当身上取下的一根肋骨而创造的女人,所以亚当对她说“我的骨中骨,我的肉中肉”。夏娃为“生命”的概念,是生育能力的象征,也是众生之母。

作品 5

(想象一个宇宙,在其中盐溶于水是因为魔法的缘故)

<所有施过魔法的盐都溶于水> 孔媛

文本,声音

D-N模型是科学哲学家卡尔·亨普耳于20世纪中叶提出的一种科学解释模型。这个模型为解释项提出了以下两项条件,当且仅当一项认知活动满足这两个条件时,它才能被视为一项科学解释:

1. 具有经验内容并且是真的;

2. 必须包括至少一条自然律。

这个模型成为科学哲学早期研究科学解释问题的“标准”模型之一。然而这个模型也存在着重大的局限,比如它不能正确处理因果性信息在解释中的作用,即使满足D-N要求,有些不相干的信息也使得解释不成立。

比如,我们可以从概括(H)“所有施过魔法的盐都溶于水”以及补充前提(s)“施过魔法的盐”的一个样本,推演出s溶于水。但这不是解释,因为盐是否施过魔法与它是否溶于水不相干。这一反例利用了原因必须与它的结果有区别这一点,施过魔法的盐溶于水并非因为施了魔法,是否施过魔法与盐溶于水无关,结果施魔法没有解释溶于水。

以上是一本教科书里的内容,也是这个作品的缘起。对我而言,这个反例的情况本身就非常有趣,当它在一本科学教科书中作为一项反例被提出,作为一种“关闭”某个领域的标志时,它好像反倒在生活世界中打开了一个相当广阔的空间。如果存在着一个宇宙,在其中,所有盐溶于水,正是由于创世之初某个魔法的缘故呢?

音响里讲述的故事正是关于这样一个宇宙的。而且,我认为这个宇宙就从此处诞生,从这个废弃的面包店,水槽里的某一滴污渍开始。

我曾在这个已经废弃的面包店里发呆,我发现作为还在运作的商业空间里一个“失灵”的部分,这里依然能够听到覆盖整个商场的背景音乐。这些音乐往往是快节奏的流行歌曲,偶尔会穿插一些古典乐,并且很奇怪的是,有时候音乐和音乐之间会插入一些完全安静的时刻。这些沉默的时刻往往长达三分钟,让人感到不安与怪异。但与此同时,人们对环境中其他声音的敏感度也会提升。

因此,我希望利用这些碎片时间,我把讲述文本的声音调到合适的音量,这样,这个故事就只有在那些突如其来的、不安的时刻,才能被听到,这个宇宙也唯有在那样的时刻才能被见证,哪怕只是它的只言片语,它的一小部分。

作品 6

(Walk along my back and back me up.)

<Back> 张逸雪

影像实时互动

空间1.5mx3m

我的作品是一个互动影像,意图构建起我与观众之间跨时空的关系。当我独处时,我时常感觉背部的皮肤不同于身上的其他部位,它难以被触及,但有着同样的神经感受。我对比着我的背部照片建出了模型,当观众控制着像素块抚摸过背部后,本来弯折的背部皮肤就会逐渐展开。在这个过程中,我与观众互为陌生的虚拟对象,我之于观众只是一块背部皮肤,而观众对于我则是一块没有具体信息的像素块。然而当观众留下触摸的时间点的信息后,这样的对话形成了闭环。我了解了有人在由背部环绕而形成的空间中行走,并逐渐抚平这个空间。

作品 7

(溻溻ta...