28 Oct 2020跨媒体艺术节|虫洞日志

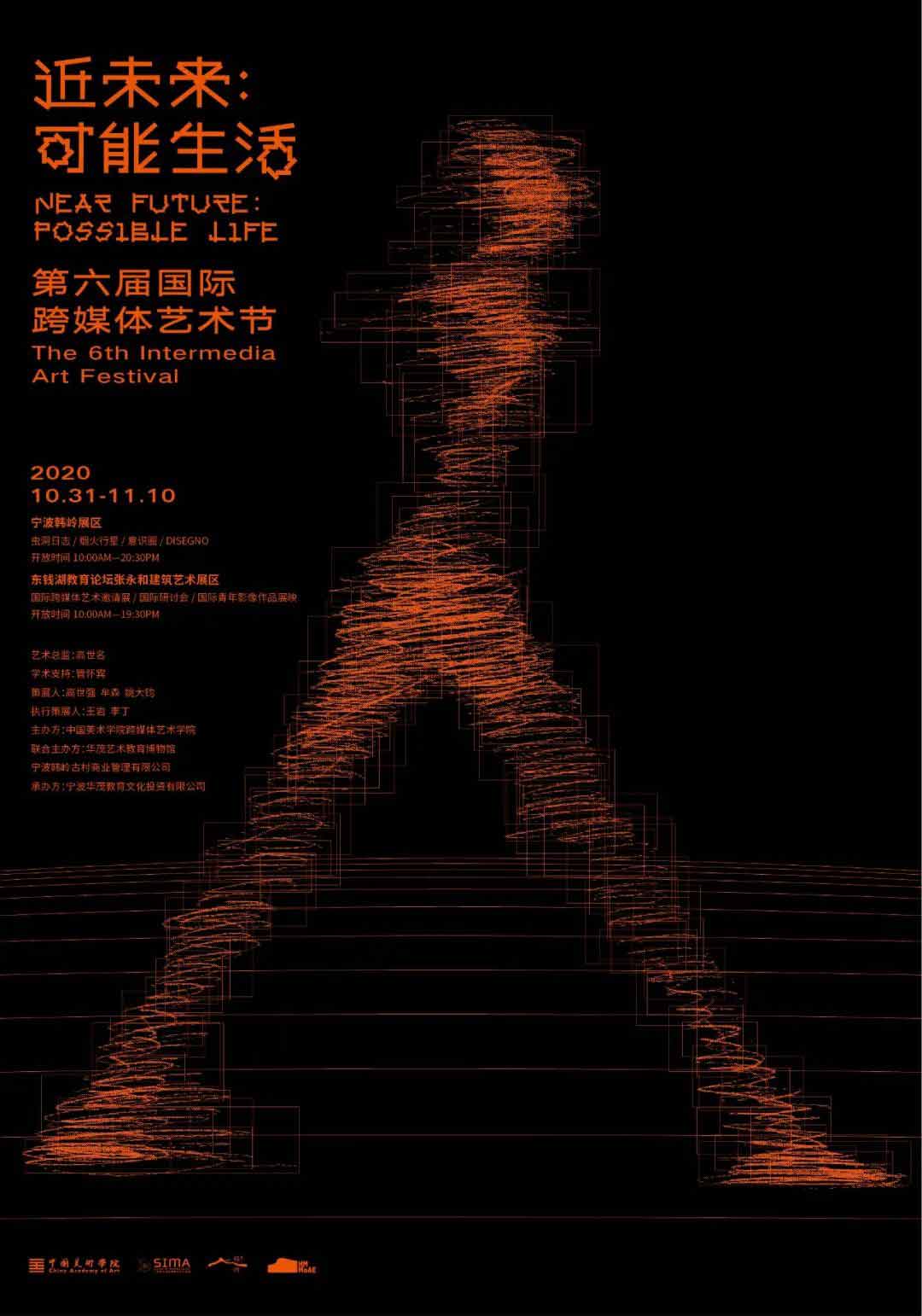

近未来:可能生活 Near Future: Possible Life 第6届跨媒体艺术节the 6th Intermedia Art Festival 虫洞日志 WORMHOLE LOG 以下视频来源于 跨媒体艺术 虫洞日志影像展 预告片 “未来就是现在”,罗伊·阿斯科特在上世纪提出的新的人类属性,今已成为我们每个人切实的心理感受——我们就生活在未来当中:基础科学停滞,看不见的技术迅速占领生活;现实超越常识,不确定性使得精神走向极端;科幻文学/电影的节点落成,历史进入完成态;科学内涵的延伸,敦促人类发起对更高维度世界模型的建构……在这个过程里,我们惊奇的发现,人类历经了多元文明的过去,处在细分隔离的当下,走却向了幻想趋同的未来。 虫洞,正是历史道标指向未来的节点之一。 “虫洞”与其说是一种假设,不如讲是一种信仰——在浩瀚荒蛮的宇宙中存在着一条可做瞬间时空旅行的隧道。科学家们前赴后继渴望证明他的存在,幻想家却早已将它作为了灵魂安置的彼岸,企盼着未来有无数可能,逃出被决定的桎梏,就像影像的跳切,分割却碰撞出自由的律动。 虫洞,在巨大的未来面前,再一次可能将全世界人类粘合成一种新的想象的共同体。 实验艺术系四十余件作品构成一场波澜壮阔的星际开荒之旅,艺术家们在此,诚邀观众成为“时空旅人”,从黑洞到白洞,使私密得以解禁,寻找并踏定未来历史的坐标: 向未来而生,无限可能。 —— 艺术总监:高世名 Artistic Director Gao Shiming 学术主持:管怀宾 Academic Director Guan Huaibin 策展人:高世强 Chief Curator Gao Shiqiang 执行策展人:孙晓宇 Executive Curator Sun Xiaoyu 展览协调:罗晓楠 Coordination Luo Xiaonan 虫洞日志视觉设计:周浙慧 Visual Image Designer Zhou Zhehui 跨媒体艺术节主视觉设计:林庄祥 Intermedia Art Festival image designer:Lin Zhuangxiang 展览时间:2020年10月31日-2020年11月10日 展览地点:宁波韩岭展区天生银楼 TianSheng Silver Building,Hanling Exhibition Area —— 主办 Host 中国美术学院跨媒体艺术学院 School of Intermedia Art (SIMA),Chinai Academy of Art 空间影像研究所 Institute of...