01 May 向达·芬奇提案——上海科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节

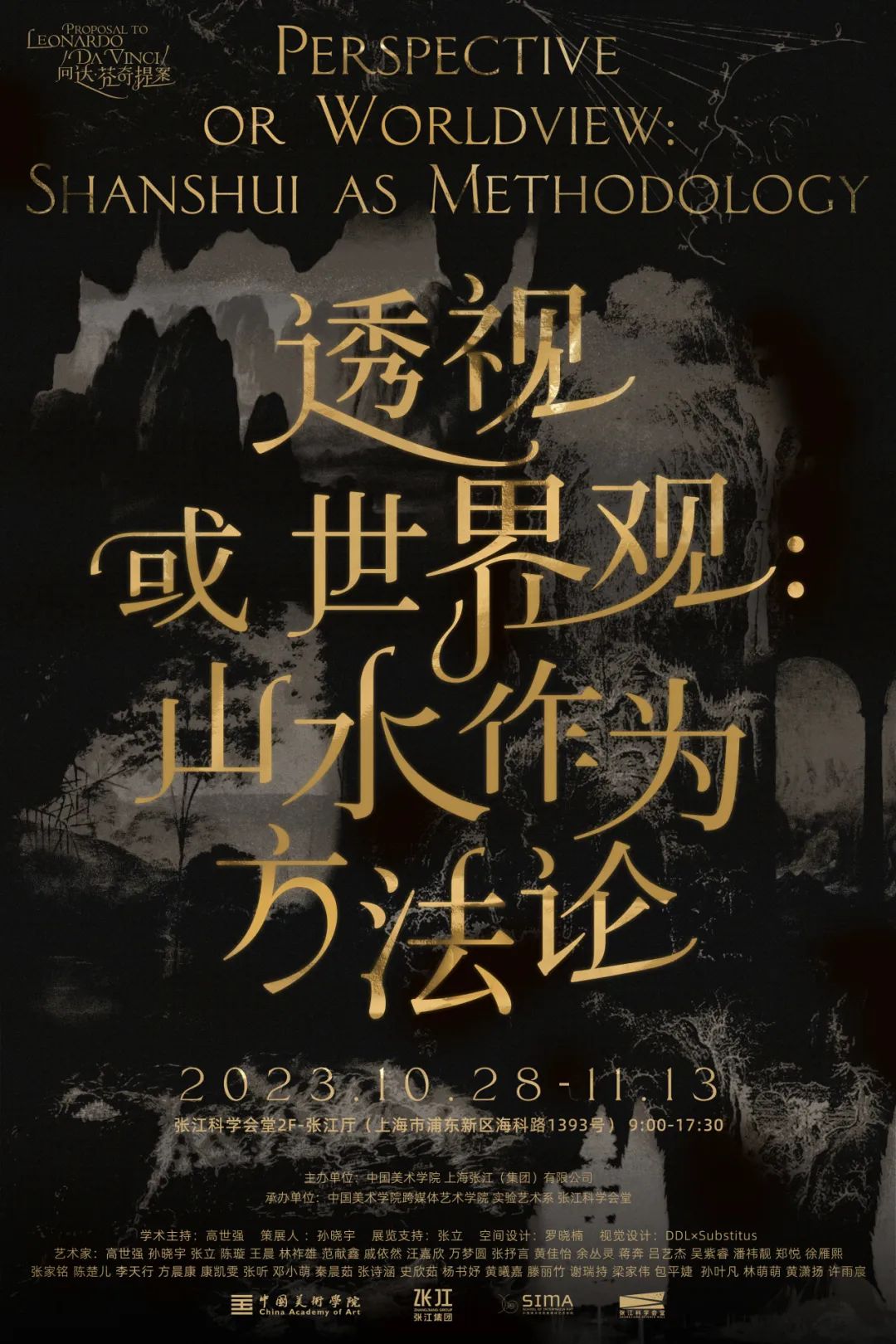

2023年10月28日,“向达·芬奇提案——上海科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节”将于张江科学会堂启幕。在10月29日至11月13日的十六天展期内,中国美术学院跨媒体艺术学院将驱动全新的开放界面,通过艺术创作、学术论坛和展演项目汇聚一个时代的创造性能量,邀请达·芬奇来到二十一世纪,共同思考当今艺术与科技背后的人类时代命题。 向达·芬奇提案 ——上海科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节 共包含五大展演单元与两大国际学术论坛 --- 五个展演单元分别为:实验艺术单元|透视或世界观:山水作为方法论开放媒体单元|程序员与小提琴媒介展演单元|我歌唱带电的肉体:灵魂在哪里?国际艺术邀请单元|天人之境v3.0 绘画单元|安吉亚里之战 主展览|向达·芬奇提案 ◉ 序言 ◉ 曾经,世界是新鲜的。人对世界的体认整一而流动,所知与所见尚未被均质分立的学科架构割裂,真与美尚未分道扬镳,科学与艺术本为一体。在那个时代,列奥那多·达·芬奇坚定地认为“知识”需要由“经验”来证实——整全的人,直面整全的世界。自文艺复兴以来,艺术的形态持续衍生纠缠,全球范围内的艺术体系逐渐深陷商业化与政治化;科学则被科技化,科技被工具化,技术走向智能化。今天的我们毋庸置疑身处一个倍速中的社会,却不再拥有一个日新的世界:恍惚间,无数的自我时刻与世界保持互联,喧嚣下,人与世界却再难真实地切近。假如达·芬奇来到今天,他会做些什么?我们又如何向他介绍今天的这个时代? 立足当下,艺术如何透过宇宙、生命、智能等相关议题感知21世纪人类文明的潜在脉搏?生活在技术加速演化的“人类世”,新的技术人性要如何面对不确定的未来?我们如何回应过去?如何理解此刻?又将如何构造出下一个可能世界? “向达·芬奇提案——上海科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节”立意于此历史洪荒与当代境遇间的张力,强调一种“与古为新”的世界观;呼唤众人穿过现当代艺术的层层曲折衍射,将目光放回艺术本身;超越一般意义上互为工具的“科艺融合”,探索全新的创造性活动与超越性工程。“向达·芬奇提案”主展览由多对“本源问题”带领观者在“世界观的对话”中前往感受力、好奇心与创生力的发端;展览空间中的话语则架构起“从提问到提案”的思考路径,进而“透视”出五大展演单元、两大国际学术论坛、艺术/人工智能黑客松及现场演出;由此驱动全新的开放界面,将创作、实验、想象、思辨和对话共同汇聚为一个时代的创造性能量。 作为中国美术学院九十五周年校庆“到源头饮水,与伟大同行”系列学术活动的先声,“向达·芬奇提案”是一声召唤达·芬奇人格复苏的时代诘问,亦是一场通向达·芬奇心灵的创作行动,更是一次新时代文艺复兴人向达·芬奇发出的邀约——2023年,我们邀请达·芬奇来到此刻,透过他那至诚无息的双眼去探索,直至忘怀,直至将自我投入世界!我们邀请达·芬奇一起出发,作为“同时代的人”面对当今世界的危机与挑战、困境与希望,在历史与未来的双向启发与双重挑战中思考新感性的生发,重新建立二十一世纪的“天人之际”。 实验艺术单元 透视或世界观:山水作为方法论 达·芬奇的透视法曾以线透视(近大远小)、空气透视(近明远暗)、隐没透视(近实远虚)将以人作为中心的世界确立,在平面之上形成了立体的幻觉,衍生出更强的主客二分。另一方面,中国山水画的“三远法”(平远,高远,深远)则是将“我”含纳于天地间,认为“我”是世界的一份子,具备着与天地宇宙终极一致的属性。 “三远”视角下的山水,具有三种方法论意义的形态:“山水现场”是“无我”之境,即造化自然之义;“山水道场”是“我”与山水相遇时刻之生发与涌现,“山水剧场”是山水的“人间化”。“山水剧场”是一种策略,它所赋予的戏剧结构,把“山水现场”由偏远带到中心,由不可见变为可见;把“山水道场”由单数变为复数,从个体超越走向全称意义的文化“致知”。 “透视或世界观:山水作为方法论”以“三远”之世界观对应“透视”之方法论,穿过达芬奇深长的凝视之眼,探问造型何为?绘画何为?又以中国古老的山水文化和精神为方法,在多重媒介混合现实状况下,回应五百年来达·芬奇们所构筑之世界观,激荡出一种新的人性,新的感性活力和精神自主。 开放媒体单元 程序员与小提琴 “程序员与小提琴” (A Coder and Violin) 是达芬奇名字中所有字母重新排列组合而成的概念,我们以极其达芬奇式的风格向他献上提案。达氏所代表的“新文艺复兴人”一直是开放媒体系2010年成立以来的育人目标。而我们眼中的程序员和小提琴家,他们之间绝非撞后逃逸式的随兴合作;他们必须深层内化为一人:coder 本人就是小提琴家。本展览及声纳演出囊括8个国家的艺术家40人,包括意大利的齐利欧(林兹电子艺术大奖金奖),全是这样程序员艺术家合体的代表。而AI其实握有通往艺术创作本源之密钥,它是这次展演的核心关注,也就是我们对达芬奇的提案。 媒介展演单元 我歌唱带电的肉体: 灵魂在哪里? 媒介展演板块以“灵魂在哪里?”为题,以跨媒介巨构为品类,向达·芬奇提案。并进而继续发问:灵魂是什么? 我们将惠特曼赞美人的肉体与灵魂的长诗《我歌唱带电的肉体》、贝多芬表现人类所有激情和感动的交响乐《第九交响曲》、杰夫·兰博和维克多·霍塔呈现人类激情爆发的《人类激情圣殿》、荒诞派戏剧表现人类的“行为人并没有卷入自己行为的两难困境”场景等媒介史源流拼溶在一起,构成人类激情体验的通道。 人类激情就是灵魂。灵魂无处不在。 国际艺术邀请展 天人之境v3.0 追本溯源(好奇心),钜细靡遗(观察力),无所顾忌(想象力)——来自全球各地的12位(组)艺术家及作品让我们从飘忽不定的生存晕眩中得享科技与人文之境——道德、伦理、反思、敬畏、躁动,渴望以及生命中那些不能承受之轻或者不能承受之重,观众也将通过虚拟现实和多通道实时模拟,走进人类和机器的交叉领域,链接更广泛的沟通视角,共创未来世界并以此致敬“天人之境”的初始版本——达·芬奇和他的维特鲁威人、莱斯特手稿以及最后的晚餐。 绘画单元 安吉亚里之战 科技和艺术曾经是同一个话题,而不是两个领域。“时间”这张图纸上其实可以有一道道折缝,沿着这条缝把纸折起,过往和将来就成为了同一个界面。达·芬奇是个支点,我们召唤的那个对话对象。在他那里,一个人的好奇心可以包裹整个世界,经验与知识密而未分,美与真实在神秘和清晰中和谐统一。 关于达·芬奇有太多的传说,在众多传说之中,这次,一幅消失了的名作正被打捞。《安吉里亚之战》是达·芬奇在艺术生命的壮年与米开朗琪罗对垒之作,狮子搏象,描绘了两军相争的瞬间。如今,这幅作品早已消隐于历史尘封之下,只留下零星的草图和些许后人的临摹。创作团队从这些材料着手,也研读达·芬奇手记中的真知灼见,怀揣着对当下技术与媒介情况的反思,把画幅延长至十数米,将新的焦虑与新的鼓舞注入作品之内。新的画面基于原作进行了横向延伸,展现出三个主要的团块,此外,画面还增加了纵深的远景。三个战争场景的变奏以及其间的诸多形象暗示了不同时代的技术与思想冲突融合。与其说是一幅绘画,在这个工作过程中,它更像是一场讨论,一次研究,一系列对科技史图像的重新审视,对现今的绘画与媒体技术的重新打量。 两大国际学术论坛 “新六艺”系列论坛 Panel 21:向达·芬奇提案——21世纪的文艺复兴人 “Panel 21:廿一世纪艺术/教育圆桌会议”是由中国艺术教育研究院发起的长期计划。它以艺术为轴心,思考并实践“艺术/教育”的时代议题,超越学院体制,探索身心合一、知行合一的新人文教育体系。本届“Panel 21:向达·芬奇提案——二十一世纪的文艺复兴人”作为第七届国际跨媒体艺术节主论坛,召唤文艺复兴时期“全人”达·芬奇人格的复苏,以开启全新的艺术/科学观,并探讨如何通过教育,培养超越学科与知识意义上的、敢于针对人类自身进行创造的当代“通人”。 第八届网络社会年会 “Counter-Culture?”重置技术的一切(不)可能性 第八届网络社会年会以“‘Counter-Culture’?重置技术的一切(不)可能性”为主题,探讨媒体研究和技术史的前沿议题,聚焦技术对自然语言的深刻影响,揭示技术与人类之间的紧密互动。每一种技术发展都镶嵌于特定的文化中,“Counter-Culture”不仅反对技术发展论的单一思考,也是扩充、改变、宣传技术环境的媒介。我们试图挑战单一技术线性发展史观,提倡需要使得人文学科再度成为维系人类思想高度但不惧于思辨技术发展之一切可能的堡垒。 本届年会将于2023年11月8日-11月9日在上海市浦东新区张江科学会堂六楼MIP厅举办,邀请来自美国、意大利、德国、巴西、葡萄牙、法国、俄罗斯、中国台湾的媒体考古学、计算机科学、人类学等领域的学者和艺术家,与大家一同深入探讨,重新思考我们与媒体技术之间的紧密联系。 艺能松(AIathon) 艺术/人工智能黑客松 “艺能松”(AIathon)试图以黑客松(Hackathon)的形式建立一个“反文化”(Counter-Culture)的思想实验场,将于2023年11月3日-11月5日在上海市浦东新区张江科学会堂五层举办。这是网络社会研究所(INS)继落地松、两次合作松、科幻写作松后再一次的集体行动,号召约60位策展人、艺术家、设计师、工程师、算法专家等全国各行各业的青年参与,在48小时内合作完成一件艺术与技术结合的作品,携手进行跨学科思考和共同创作。届时将邀请到俞昊然、陶祎、周弋涵、Xyn、周蓬岸五位学术与技术顾问嘉宾提供现场工作坊指导,召集人为黄孙权与刘怿斯。 现场演出 “声纳媒体艺术节”20周年 2003年11月1日,中国最早的媒体艺术、科技艺术、声音艺术现场表演“声纳”系列在北京藏酷空间推出。由旅美华人艺术家姚大钧策划主办的这场活动开启了国内科技艺术现场演出的浪潮。当年首夜的观众甚至包括法国电子音乐大师雅尔;英国 The Wire 杂志也做了全版的报导。在那次“北京声纳”之后的20年中,这系列演出扩展到台北、香港、纽约等各地,參演艺术家包括秋田昌美、Alva Noto、黑川良一、Edwin van der Heide 等国际先锋,同時提携了国内数个世代的新生艺术家,“声纳”所建立的高度实验性及多样演出的模式也成为了国内类似活动追求的标规。 今年11月11日(即双十一)晚的这次“声纳” 20 周年活动中,除了跨媒体艺术节开放媒体系展览中的影像、装置、VR、游戏之外,更加入了打破艺类分界的现场演出,包括国内首次亮相的 Live Coding Cinema(实时编程电影,古巴 Ivan Abreu,墨西哥 Malitzin Cortés)、AI 生态声响演出(俄罗斯 Yuri Kuzmin)、硬件合成肢体控制(韩国 Protoroom)、视觉肢体行为(德国 Kuno Steltmann)、AI 神明舞蹈(严欣怡,温辰旻)、声音行为(赵小锋),audiovisual 声光现场(日本 BRDG)等等前沿思考创作,由七国艺术家联袂汇演。 预约观展通道 公众开放时间:2023年10月29日-11月13日 9:00-17:30 活动地点:张江科学会堂 (上海市浦东新区海科路1393号) 开幕式时间:2023年10月28日15:30 开幕式地点:张江科学会堂一层 东登录厅 总顾问:许江 总策划:高世名 展览总监:李凯生 管怀宾 策展人:闵罕 联合策展:高世强 姚大钧 牟森 武子杨 展览统筹:孙晓宇 展览执行:孙晓宇 蔡宇潇 信阁 梅悦子 林灿文 倪华夏 刘呗宁 袁孟如...