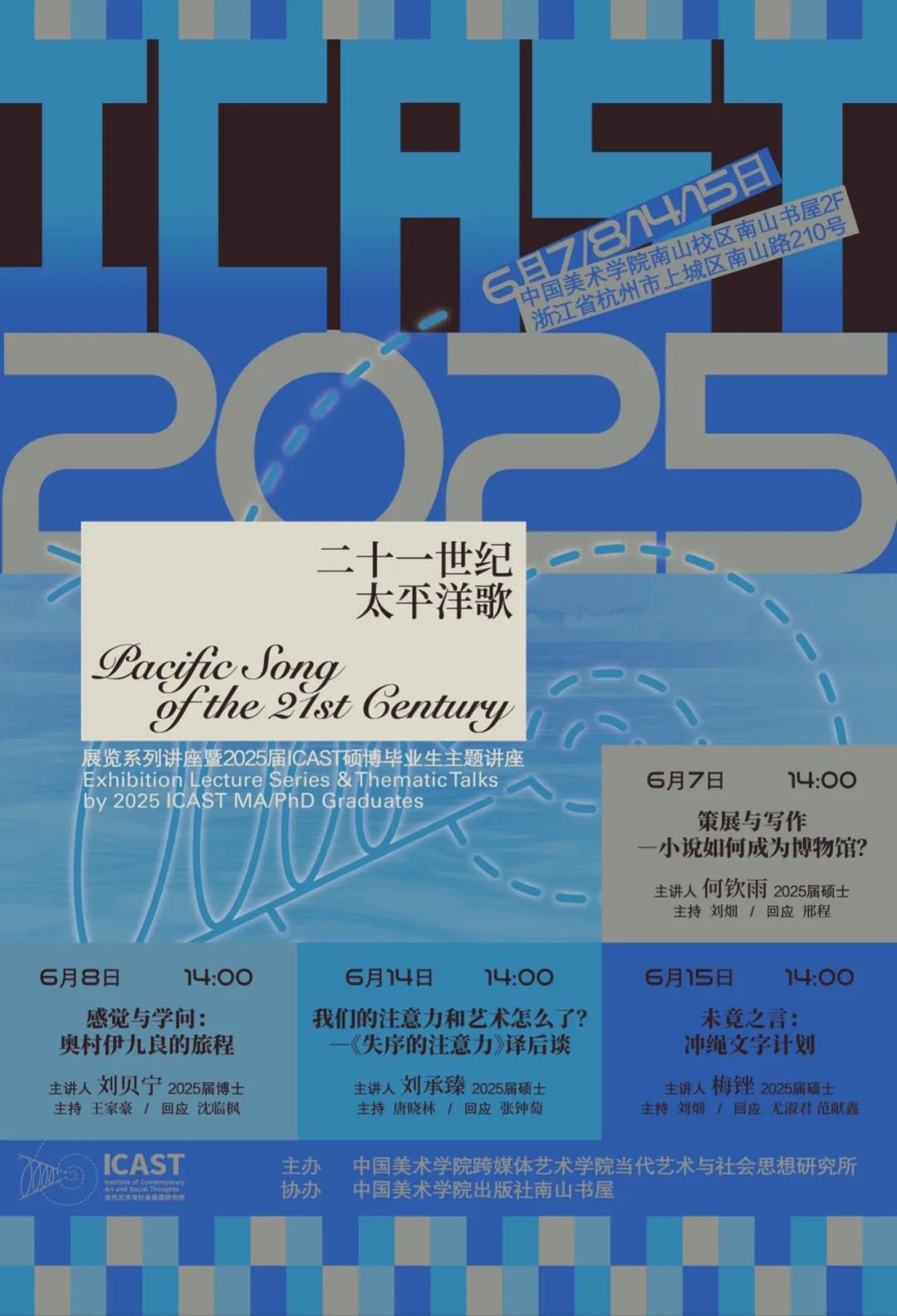

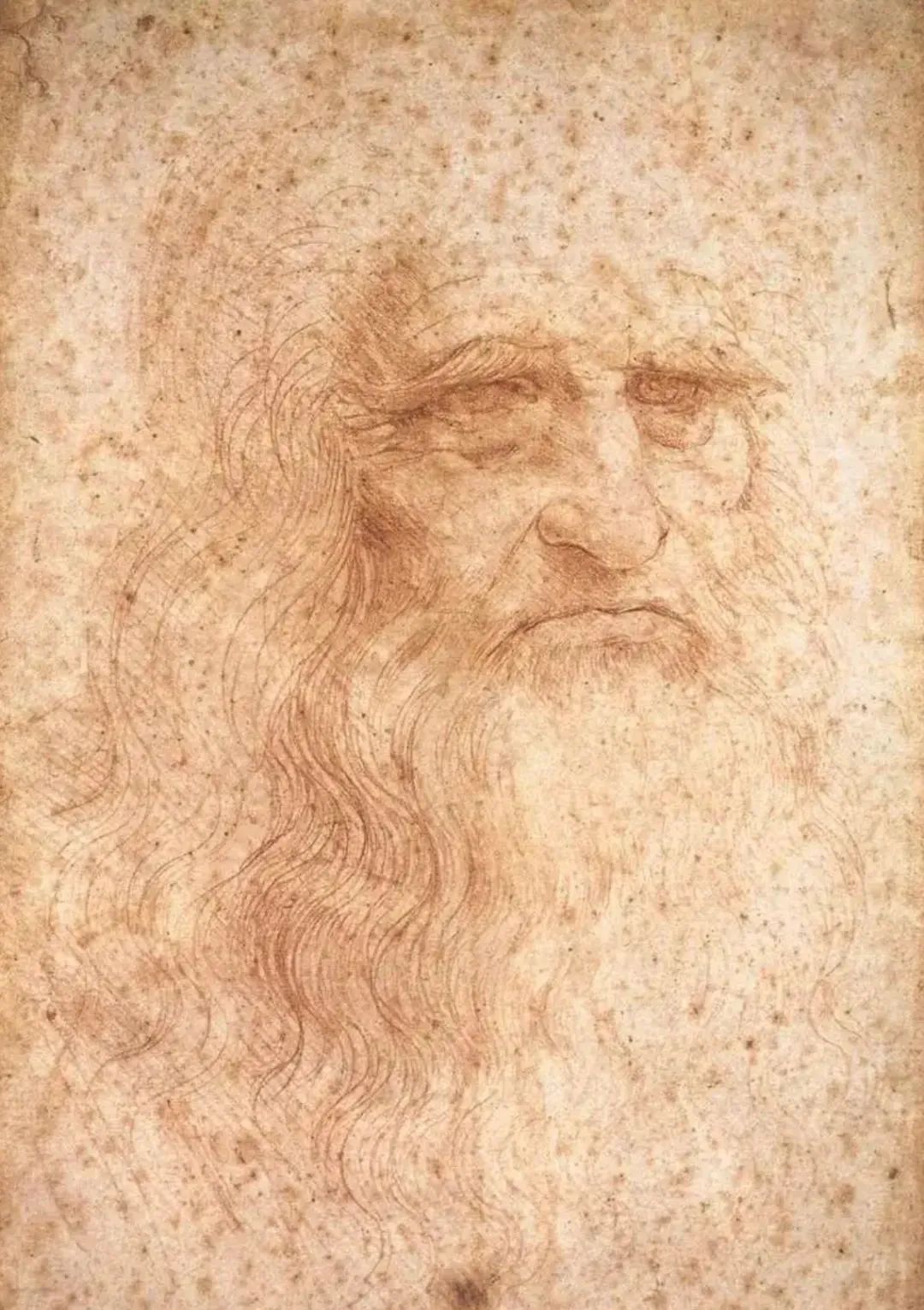

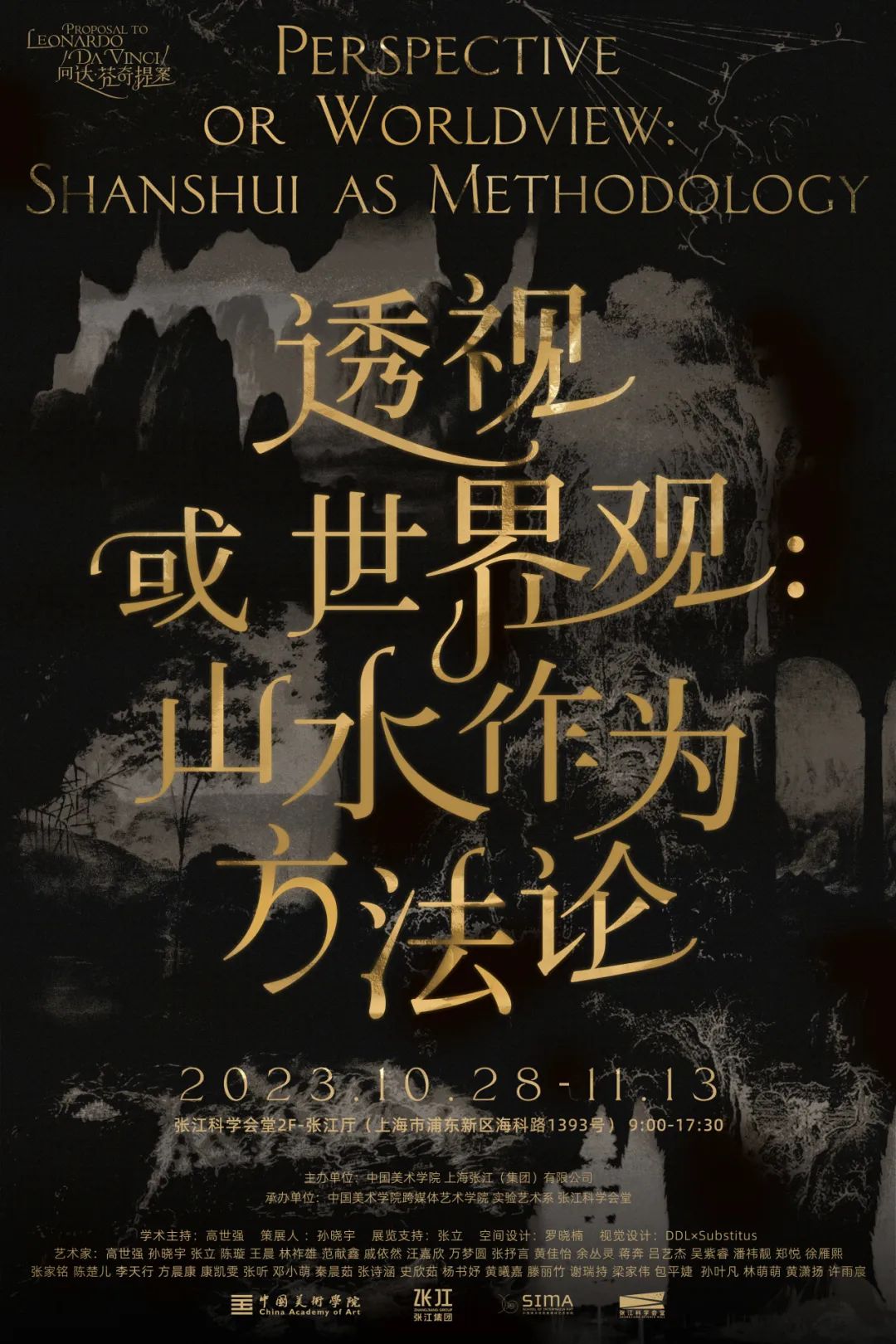

1452年的4月23日,列奥纳多出生在夜幕降临三个小时后的芬奇镇,阿尔诺河流过的山谷附近,当时这个地方是美第奇家族统治下的佛罗伦萨共和国。2022年4月23日,杭州象山,以“向达·芬奇提案”为命题,中国美术学院的三十余位艺术家、策展人、设计师、导演和学者对将在今秋开幕的科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节展开讨论,接通其深邃充盈的心灵,召唤达·芬奇的幽灵,邀请他来到二十一世纪,与我们共同面对当今世界的困境与希望,与我们一起出发,重新建立21世纪的"天人之际"。在五百多年后重读达·芬奇的笔记,我们节录了其中的两个段落。一则记录了他对空气和距离的观察,另一则关于他对真知的理解。跨媒体艺术学院的硕博研究生们为之作了笺注和导读,是为对达·芬奇诞辰的纪念,亦作为一系列相关创作、研究和展示行动的开端。

A study of the fall of light on a face, about 1488

达·芬奇笔记两则导读

达·芬奇初到米兰时的形象并非一个老神仙的样子——那还是他的壮年。他伴仕米兰的王庭,不以画家为身份,而是因为擅弄七弦琴——我们可以想象,在伦巴第,这是一位来自托斯卡纳的七弦琴师,头发长长的,还有点帅,他会在郊外一坐半天,大家不太知道他在那儿干什么,其实他在用一万种方法“看”着远山。后来,达·芬奇把这些“看”出来的方法叫做“大气透视”。我们在他的笔记中看到的是一双无息的眼。我们常说至诚无息,唯因其至诚,而能达到无息。“至诚”在这里是表达者的“无我”,“表达自我”并不是达·芬奇在创作中想要做的,他只是真的想画出他所看到的,源于谦卑的宏大力量。《圣经》说:爱是永无止息。他要描摹的还真的是一切,在这个任务中,“自我”越少可能越好。对了,孔子也说:“生无所息。”达·芬奇还是一个奔波的人,在邦国间漂流求存,看起来还有点钻营。他并非须发皆白的“智慧老人”,他自己说:“我是没文化的人。”

Landscape near Pisa, c.1502

其实,达·芬奇是当时主流文化圈子的边缘人,或者,我们还有个词叫做“畸零人”。文艺复兴之文艺,人文主义的命题,还有那个玄谈的圈子,达·芬奇并不能真正进入,当然也不能让他满足。我们现在认为他代表了那个时代,但其实他与自己所处的时代格格不入。我常想到古印度经典《白驴奥义书》中吟咏的双鸟:“两只鸟儿结伴为友,栖居在一棵树上。一只鸟品尝比钵果,另一只鸟不吃,观看。”伊甸园中的智慧果,我们知道它的名字叫作语言,对于语言,达·芬奇旁观。对于由语言推论而得的智慧,达·芬奇都要怀疑,唯有经验与知识合一,也必须合一,他才认可。我们今天常常说科学与艺术的问题,科艺融合的问题。艺术对科学总怀抱期待,但更多是单相思,有时候还错付给技术。不止艺术困顿,理论科学也是。科学和艺术甚至总想象出对方的一个假人皮影,但无法真正拥抱。可是当代艺术是亏空的,那它当然也无法把丰饶反馈给真正的科学。艺术与科学在达·芬奇时代的定义不同于现在,此处的训诂学问题且不论。

Bird's Eye View of a Landscape, c.1502

在他的笔记中,我们可以看到:我们认为的那些对科学的要求,他竟以此要求艺术;我们在艺术中处理的体感,他却以此体认科学。在这样的要求和品质的互换中,科学与艺术合二为一,其实也并非是合一,而只是这个“一”复归到本来的整全。还可以说说达·芬奇作品中的美。美在当代艺术中太尴尬了,美太不酷啦。当代艺术中“酷”是合法的,“美”往往不是。但美在达·芬奇那里不成问题,因为在那时候,美与真实尚未分离。或者说,美就是体认真实这个过程本身。达·芬奇的作品中,阴影总是幽邃迷人的。在达·芬奇的分析中,阴影也是一种实存,它与光明一样,会在物体与物体中相互映射,反复震动和弥散。阴影对他的绘画来说是本体性的,本质上,他是一个画阴影的画家。达·芬奇对光影的认识与我们现在基于光子的光学认识不同,但又与负物质的各种理论暗通款曲:科学在竿头一步之处,想象力是个要厘清的问题。

Detail of Annunciation, c. 1472

Detail of the mountainous landscape (top left of the canvas) in Leonardo da Vinci, 'The Virgin of the Rocks', about c.1491/2–9 and...