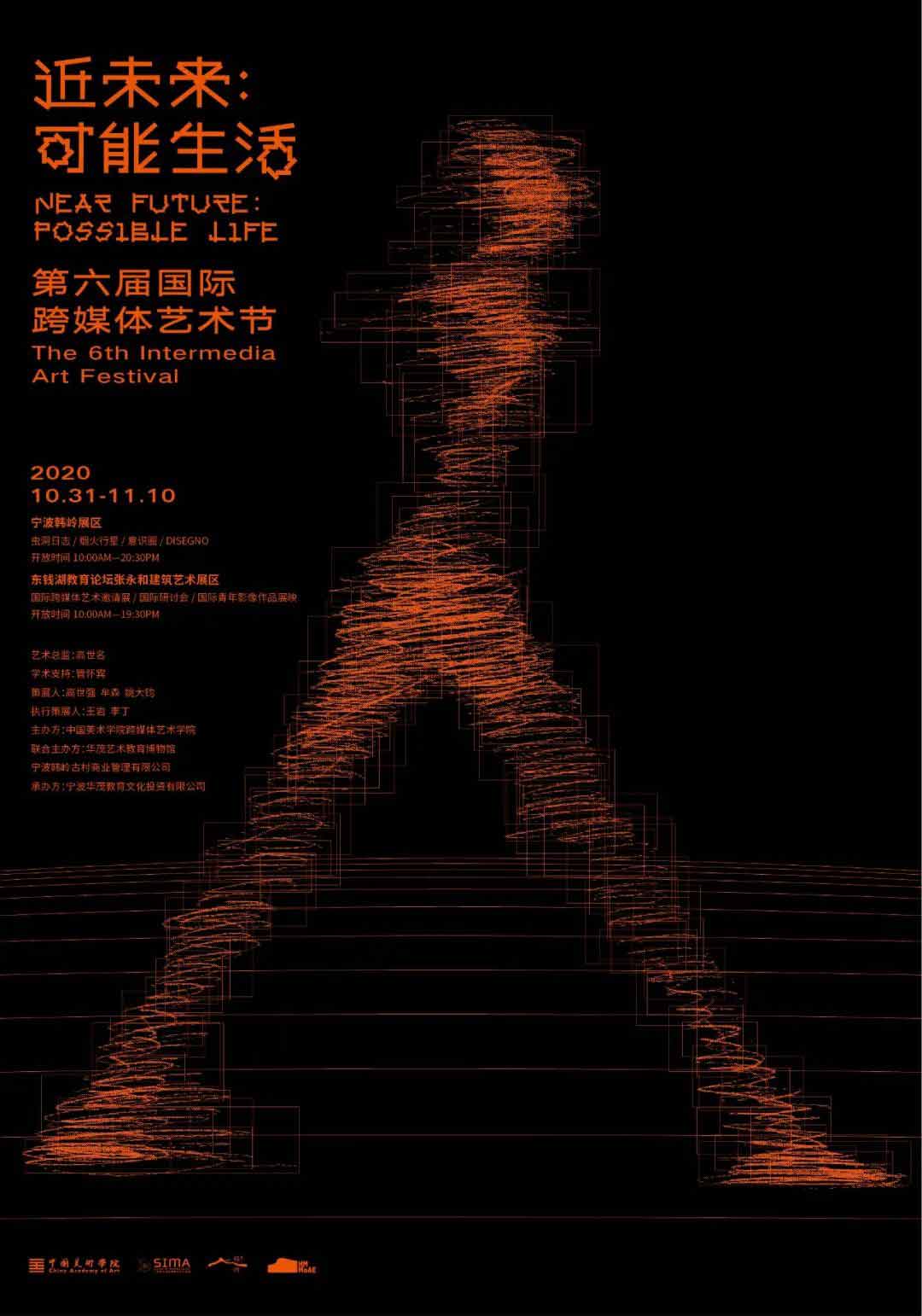

28 Oct 2020跨媒体艺术节 跨媒介巨构 | DISEGNO

第六届国际跨媒体艺术节 媒介展演板块跨媒介巨构 DISEGNO 二十首情诗和一支绝望之歌 Twenty Love Poems and a Song of Despair 开幕 | 2020年10月31日 展期 | 2020年10月31日—11月10日 地点 | 宁波东钱湖韩岭 展68空间(太平池旁) 出品 | 中国美术学院跨媒体艺术学院媒介展演系 主办 | 中国美术学院跨媒体艺术学院 联合主办 | 华茂艺术教育博物馆 宁波韩岭古村商业管理有限公司 承办 | 宁波华茂教育文化投资有限公司 Opening: October 31, 2020 Duration: October 31, 2020-November 10, 2020 Location: Ningbo Dongqian Lake Hanling Exhibition 68 (next to Taiping Lake) Host:School of Intermedia Art, China Academy ,of Art Co-organizer: Huamao Art Education Museum Ningbo Hanling Gucun Commercial Management Co., Ltd. Organizer: Ningbo...