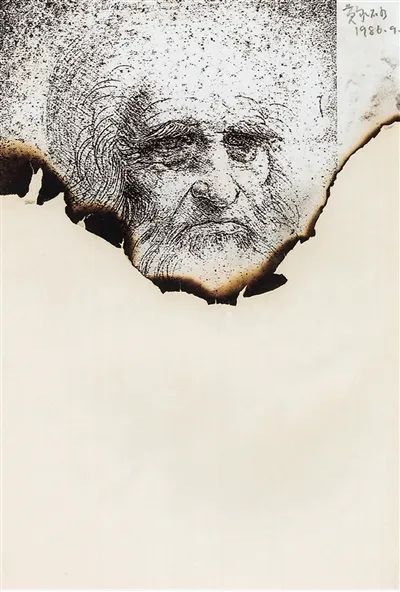

01 May 达·芬奇诞辰570周年纪念|笔记两则导读与笺注

1452年的4月23日,列奥纳多出生在夜幕降临三个小时后的芬奇镇,阿尔诺河流过的山谷附近,当时这个地方是美第奇家族统治下的佛罗伦萨共和国。

2022年4月23日,杭州象山,以“向达·芬奇提案”为命题,中国美术学院的三十余位艺术家、策展人、设计师、导演和学者对将在今秋开幕的科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节展开讨论,接通其深邃充盈的心灵,召唤达·芬奇的幽灵,邀请他来到二十一世纪,与我们共同面对当今世界的困境与希望,与我们一起出发,重新建立21世纪的”天人之际”。

在五百多年后重读达·芬奇的笔记,我们节录了其中的两个段落。一则记录了他对空气和距离的观察,另一则关于他对真知的理解。跨媒体艺术学院的硕博研究生们为之作了笺注和导读,是为对达·芬奇诞辰的纪念,亦作为一系列相关创作、研究和展示行动的开端。

达·芬奇笔记两则导读

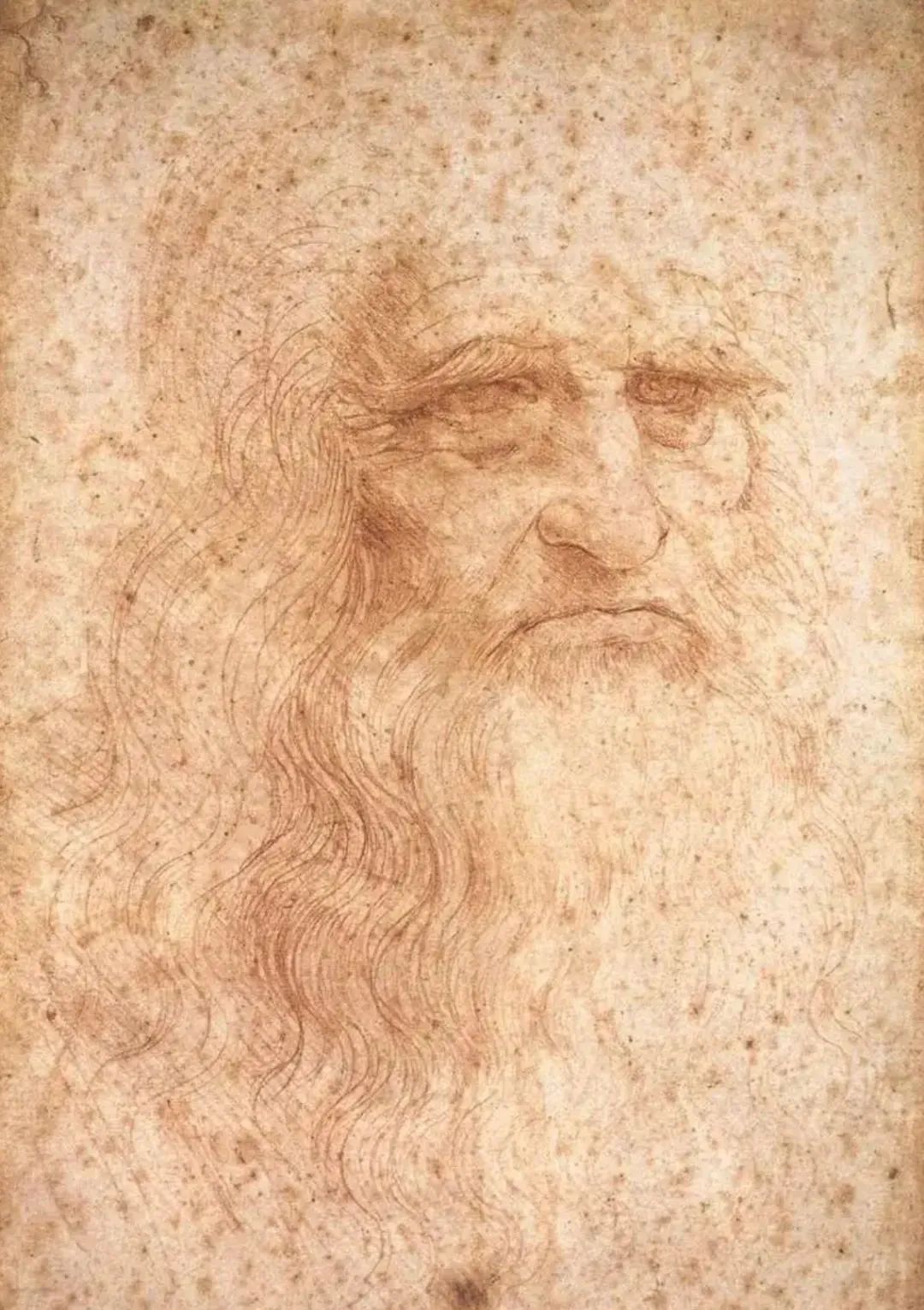

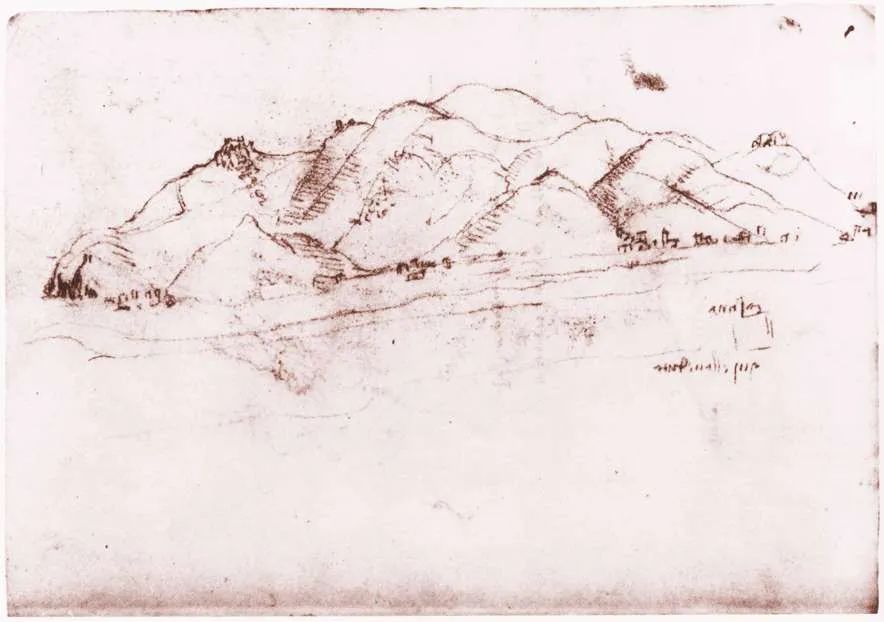

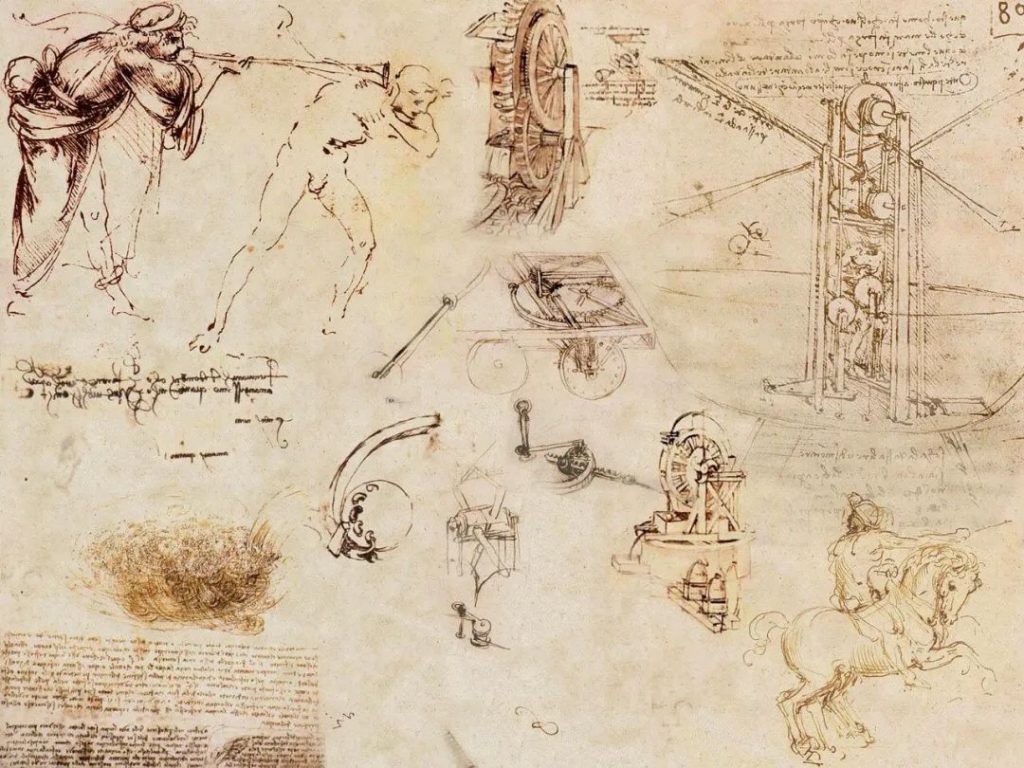

达·芬奇初到米兰时的形象并非一个老神仙的样子——那还是他的壮年。他伴仕米兰的王庭,不以画家为身份,而是因为擅弄七弦琴——我们可以想象,在伦巴第,这是一位来自托斯卡纳的七弦琴师,头发长长的,还有点帅,他会在郊外一坐半天,大家不太知道他在那儿干什么,其实他在用一万种方法“看”着远山。

后来,达·芬奇把这些“看”出来的方法叫做“大气透视”。我们在他的笔记中看到的是一双无息的眼。我们常说至诚无息,唯因其至诚,而能达到无息。

“至诚”在这里是表达者的“无我”,“表达自我”并不是达·芬奇在创作中想要做的,他只是真的想画出他所看到的,源于谦卑的宏大力量。《圣经》说:爱是永无止息。他要描摹的还真的是一切,在这个任务中,“自我”越少可能越好。对了,孔子也说:“生无所息。”

达·芬奇还是一个奔波的人,在邦国间漂流求存,看起来还有点钻营。他并非须发皆白的“智慧老人”,他自己说:“我是没文化的人。”

其实,达·芬奇是当时主流文化圈子的边缘人,或者,我们还有个词叫做“畸零人”。

文艺复兴之文艺,人文主义的命题,还有那个玄谈的圈子,达·芬奇并不能真正进入,当然也不能让他满足。我们现在认为他代表了那个时代,但其实他与自己所处的时代格格不入。

我常想到古印度经典《白驴奥义书》中吟咏的双鸟:“两只鸟儿结伴为友,栖居在一棵树上。一只鸟品尝比钵果,另一只鸟不吃,观看。”伊甸园中的智慧果,我们知道它的名字叫作语言,对于语言,达·芬奇旁观。

对于由语言推论而得的智慧,达·芬奇都要怀疑,唯有经验与知识合一,也必须合一,他才认可。

我们今天常常说科学与艺术的问题,科艺融合的问题。艺术对科学总怀抱期待,但更多是单相思,有时候还错付给技术。不止艺术困顿,理论科学也是。科学和艺术甚至总想象出对方的一个假人皮影,但无法真正拥抱。可是当代艺术是亏空的,那它当然也无法把丰饶反馈给真正的科学。

艺术与科学在达·芬奇时代的定义不同于现在,此处的训诂学问题且不论。

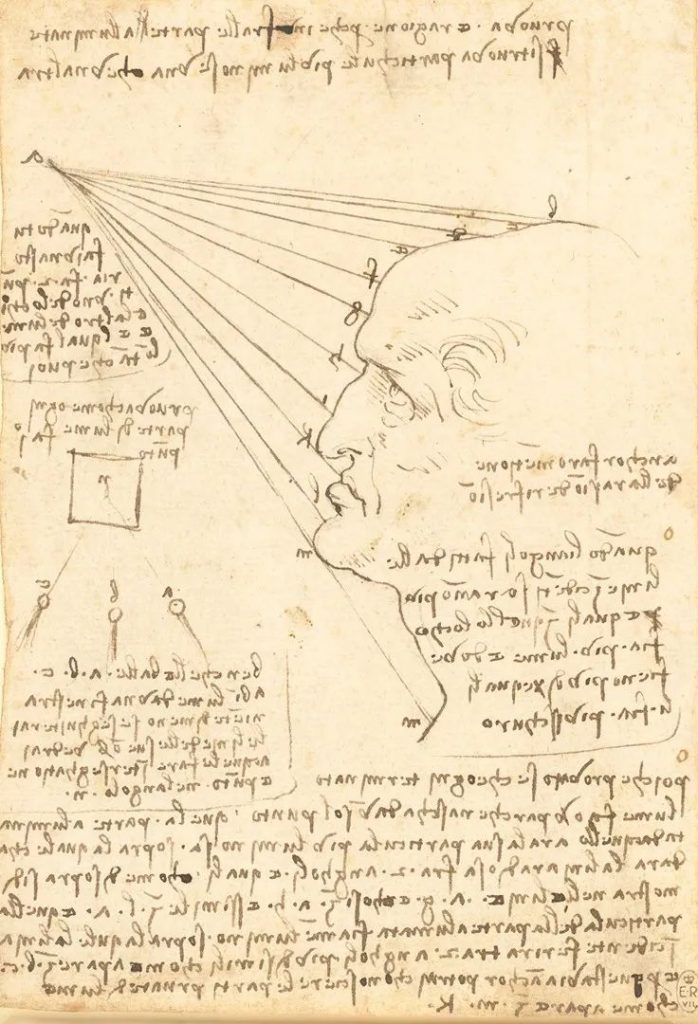

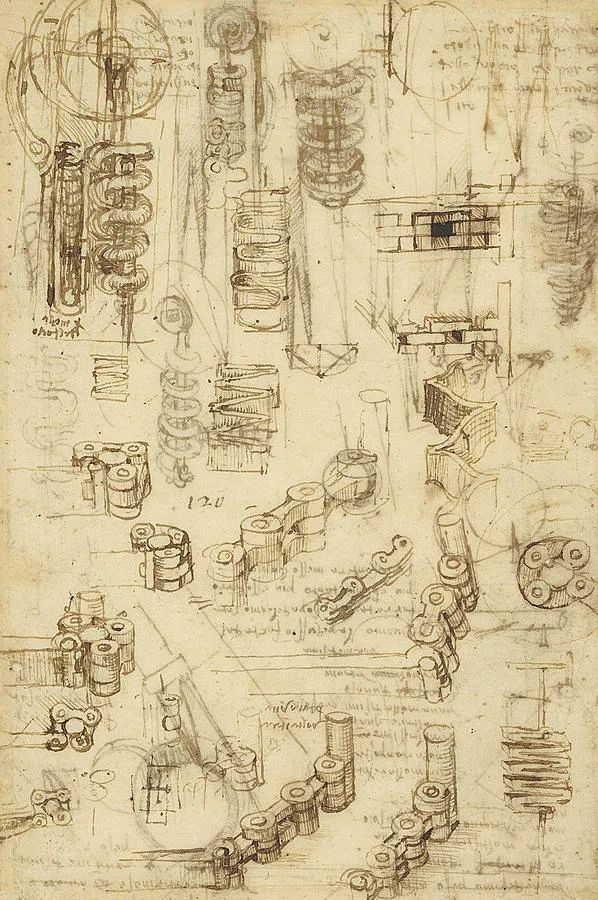

在他的笔记中,我们可以看到:我们认为的那些对科学的要求,他竟以此要求艺术;我们在艺术中处理的体感,他却以此体认科学。

在这样的要求和品质的互换中,科学与艺术合二为一,其实也并非是合一,而只是这个“一”复归到本来的整全。

还可以说说达·芬奇作品中的美。美在当代艺术中太尴尬了,美太不酷啦。当代艺术中“酷”是合法的,“美”往往不是。但美在达·芬奇那里不成问题,因为在那时候,美与真实尚未分离。或者说,美就是体认真实这个过程本身。

达·芬奇的作品中,阴影总是幽邃迷人的。在达·芬奇的分析中,阴影也是一种实存,它与光明一样,会在物体与物体中相互映射,反复震动和弥散。

阴影对他的绘画来说是本体性的,本质上,他是一个画阴影的画家。达·芬奇对光影的认识与我们现在基于光子的光学认识不同,但又与负物质的各种理论暗通款曲:科学在竿头一步之处,想象力是个要厘清的问题。

达·芬奇笔记摘选–关于空气透视的观察

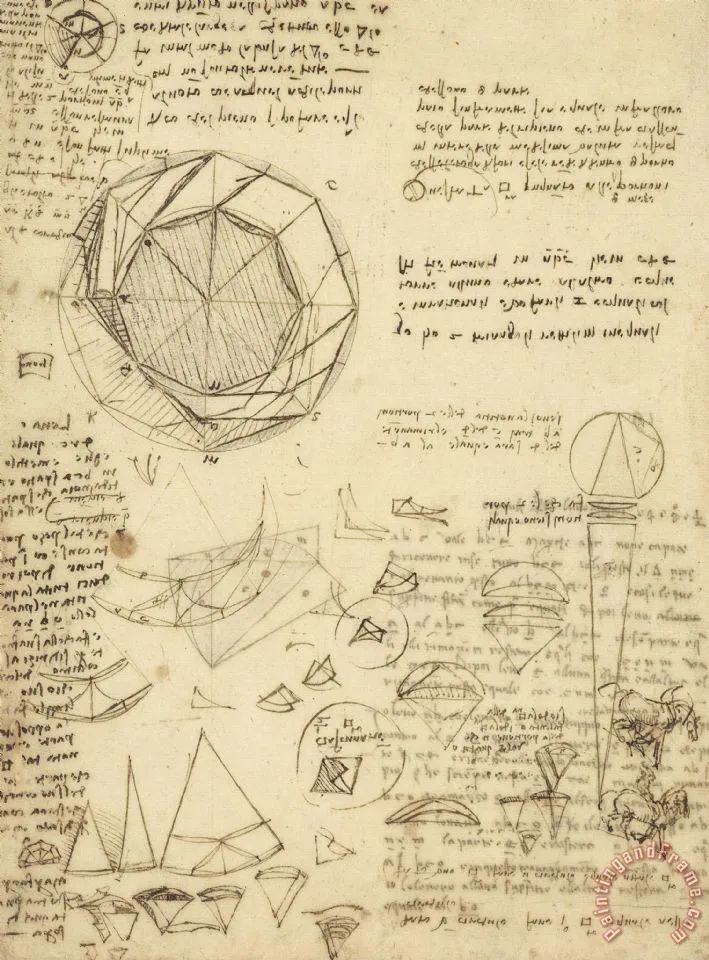

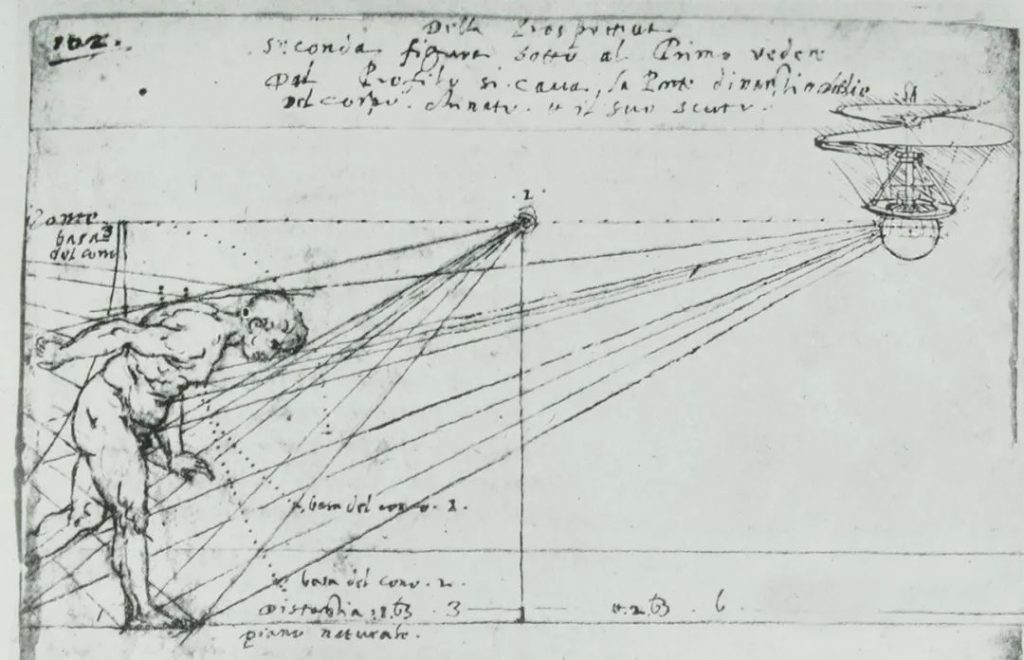

还有一种我们称之为“空气透视”的透视学。因为我们能根据环境的不同辨别出似乎位于同一基线上的各个建筑物之间的不同距离。比如,当我们翻越墙头,看见几幢建筑突出在墙头之上的部分大小相同。如果你希望在画中表示出它们一个比一个远,就应当将空气表现得厚重一些。你要是透过这样的空气眺望远的物体,比如远山,你会看到它的颜色发蓝,和太阳在东方时大气的颜色几乎相同,这是因为在你的眼睛和那远山之间隔着大量空气的缘故。因此你应当给墙头之上的第一幢建筑施以它本来的颜色、较远的一个应使它的轮廓稍微模糊,颜色稍微蓝一些,再远一倍的画得更蓝,远五倍的蓝度也应是五倍。根据这个法则,你就能够使似乎在一条线上而大小又相同的各个建筑一目了然、使别人懂得哪一幢最远,并比其余的大。

W:“什么是‘灵光’?”“时空的奇异纠缠:遥远之物的独一显现,虽远,犹如近在眼前。静歇在夏日正午,沿着地平线那方山的弧线,或顺着投影在观者身上的一截树枝,直到‘此时此刻’成为显像的一部分——这就是在呼吸那远山、那树枝的灵光。”(本雅明《摄影小史》)

无论什么时候,一个物体放置在较远的距离内,最小的区别会被人所忽略,然后人会再忽略较大一些的区别——轮廓或者一些细节。最后留下的只是一个椭圆形或者球形的影像。

由于距离,黑暗或者眼睛与物体之间的雾气所产生的朦胧导致物体在大气中轮廓的羽化。

L:达·芬奇认为黑暗也是一种光线状态的实存,与光亮会在事物之间弹射和弥散一样,一处物体的黑暗也会映照向周边,造成更多次级的黑暗。这与当今只将黑暗当作光线未到之处的空虚不同,或者也使得达·芬奇对画面阴影的描绘弥漫着无尽的深邃层次。

当太阳升起,雾气被驱散了的时候,山岭开始显露有雾离去的一面,雾气化为蓝色,并仿佛向着雾逃跑的方向放烟。建筑物显出了光和影,在雾不浓的地方它们只露出了亮光,在雾厚的地方则一无所有。这是在雾气沿着水平方向移动的时候发生的,这时雾的边缘因对着蔚蓝的大气而隐约难以分辨,如果它对着地面就会和扬起的尘土相仿。

面向西方的建筑物只会显露它发光的一面,其他面都会掩藏在雾中。

L:达·芬奇坐在托斯卡纳的晨雾中,观察。

在浓厚空气中的城市,从高空俯视望去,看到建筑物的顶部都要比底部的颜色更重,而且更清楚,并且这些房屋的屋顶置于明亮的背景之中,这是因为眼睛看见它们处在低处的厚重空气之中。

L:布鲁内莱茨基的穹顶!

如果不透明物体的真实轮廓在短距离内不可分辨,那么它们在长距离内则会不可见。并且由于轮廓让物体的真实外形得以显现。 我认为,物体在尺寸上减少的原因是因为它们远离视线;这是由于在眼睛与物体中间隔着大量的气体,这些空气使物体变得模糊。因此物体的细微末节就会变得模糊,并且难以分辨。 因此,画家们,让你的小物体们显示得有那么一些瑕疵、否则你就是在和自然作对!由于物体与眼睛的距离使得物体变小,这段距离中填充了空气,大量的空气形成了一个密集的体,它干扰了视线,使得你的眼睛注意不到细枝末节。

Y:正因有瑕疵事物才得以区分,否则自然便像是复制粘贴的数据模型,丧失了其多样之美。

经验告诉我们,空气必须有暗影在它之前,否则它就呈现出蓝色,如果你通过干木头制造出一小股烟,那么当太阳光在它上面时,它呈现出黑色。而当你在这股烟后放置一块天鹅绒,并且太阳光照不到这块绒布上,这时你会看到,在你的眼睛与黑色绒布之间会呈现出美丽的蓝色。如果把黑色的绒布换成白色的布,那么烟就变得很浓重,没有纤细的烟雾,没有完美的蓝色。因此适量的烟雾产生完美的蓝色。

水猛烈地拍打形成了浪,在一个黑暗的房间里,太阳光被允许制造那些蓝色的光线,如果水被蒸馏,那么蓝色的光线就越发生动,并且细小的烟看起来呈蓝色。我说这些是为了证明,大气中的蓝色是由它前面的黑色产生的。

L:《逍遥游》:“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”

在清晨,雾的上层比底层浓厚,因为太阳把它向上吸引,这就是为什么你看不见高大建筑物顶层的原因,虽然楼顶和楼底与你有同样的距离。天空的高处也因此显得比地平线处更加昏暗,颜色不呈蓝色,而是介于烟和尘埃的颜色之间。

雾气弥漫的空气毫无蓝色,竟和晴天时变白的云团的颜色相仿。你越向西望,越会看见黑暗;越向东望,越会望到明朗。碧绿的田野在朝雾中带上了青蓝的色调,浓雾会化为黑色。

我们所见到的大气中的蓝色不是它本来的颜色,而是由瞬间的水蒸气和太阳光照耀的分子产生的,考虑到这些光亮与无限的黑暗相冲突,因此我说,大气通过接收阳光中的水蒸气颗粒伪装成天蓝色。

再一次,我们也许会注意到灰尘的颗粒、烟雾中的颗粒、阳光的不同,当我们通过洞进入到一个黑房子中,会看到灰烟和细烟呈现出美的蓝色。那么,当眼睛和远山的阴影中间有空气的时候,远山的阴影看起来会非常蓝,尽管那些山最亮的部分会和它们的真实颜色有很大的差别。

黑色把一切事物都染上了它的颜色,并且一个物体能够区分出来的黑色越多,那么剩下的色彩就越靠近它本来的颜色。

所有的颜色,当置于阴影之中时、都呈现出相同的黑暗。但是所有的颜色,当置于光亮时,从不改变它的本质颜色。

L:达·芬奇的光线观念也许并非是以光明为尺度的,而是以阴翳为其计量的。

因为我们知道颜色的质量(只)依靠光亮,仿佛那里有亮的光,物体的真实色彩才会被完好地体现出来。而有阴影的地方,颜色就会被阴影所影响。因此,画家们,记住要在明亮的光线中展示你作品的颜色质量。

在阴影中显示颜色会或多或少地受到阴影的深浅的影响。但是如果是同样的颜色放置于明亮的地方,颜色也会受到亮度的影响而变得更加鲜艳。

达·芬奇笔记摘选-关于经验与知识

我很明白,由于我不是舞文弄墨的文人,可能使那些自以为是的人们贬低我是不学无术的。他们才是一群真正的蠢人!他们可曾料到,我可用马里乌斯对罗马贵族说的话回敬他们:“你们拿别人的劳动成果装扮自己,却不允许我享受我自己的果实。”他们还会指责我没读过书,不能正确表达自己的思想——可是,他们不了解,我对他们说明的是经验而不是别人的言词。不管是谁写得多么好,经验才是最高的权威,我在任何情况下都要引用这权威。

Y:正如费孝通在《文字下乡》里讨论的,乡下人在城里人眼睛里是“愚”的,但是没有乡村生活经验的城里人面对乡下的事物时又何尝不是“愚”的。愚蠢与否,在于人是否具备学习的能力,而学习的能力首先作为行动的经验的能力。

虽然,我不能像他们那样引经据典,我依靠的却是更坚实而有价值的东西——经验,一切教师的教师。他们趾高气昂华而不实地自吹自擂,拿别人的劳动成果装扮自己,他们甚至不容许我享受我自己的成果。如果他们轻视我这个发明者,那么,不是更应鄙视那些不是发明者而只不过是别人作品的背诵者和鼓吹者吗!

L:《白骡氏奥义书》:“两只鸟儿结伴为友, 栖息在同一棵树上, 一只鸟品尝毕本果, 另一只鸟不吃,观看。”

N:“教师”(所有人都可以被称为教师)的趾高气昂也来自经验而不是他人的劳动成果。区别是未知的经验与已知的经验。

自然和人类间的解释者和发明者与那些只是别人作品的背诵者和鼓吹者相对比,就像简单地把镜子前面的实物同镜子所成的像相对比一样,前者是事物本身的实在,后者只不过是虚幻的像:人于自然的债务微不足道,因为他们只是偶然被赋予人的形体,只是靠这一点,我能把他们同兽群区别开来。

T:解释者与发明者处于同一序列,二者都与真实建立某种关系。人的形体只是偶然性,在达·芬奇对地理山水的研究中建立了与人体生命的关联性,这样的关系才需要发明,而非人为地发明自然。我们应当在这个层面思考文艺复兴的人学。

(作品的)删节者①损害知识和爱好。对某事物的爱好产生于对该事物的理解。理解越透彻,爱好越热烈。理解的透彻性来源于对事物各组成部分的全面认识,事物的各组成部分本应受到重视的。

T:若损害仅仅来自某个具体的人,这是能够被谅解的。梵蒂冈实际等同于某种意志,这样的意志阻挠科学精神的发展,而它今天依然存在,并已然找到了新的偶像,甚至可能就是我们通常所认知的科学——令自己全然化身为世俗权威的科学。在科普中建立的知识完全相异于达·芬奇所认为应当得到重视的“全面认识”。

既然这样,如果他为了简略而删掉事物中能提供全面信息的主要部分,这样的简略又有何用。性急真是愚蠢的母亲,她赞成简略,就好像这些人没有充裕的时间来掌握一个像人体那样简单的问题似的。甚至当他们想领悟包围整个宇宙的上帝精神时,也得把整个宇宙分割成许许多多部分,就像原先已经肢解了似的。啊,生性多愚笨!你不觉得,你用毕生精力仍不能掌握事物的精髓,这是你愚笨吗?你同诡辩家一样,自欺欺人,轻视包含着研究对象真实信息的数学科学。你幻想奇迹并描述那些没有事实根据的虚幻的东西。当你损害某些具有纯真思想的作品时,自以为在创造奇迹,却没有觉察到自己犯了舍本求末的错误。像贾士廷斯②删节特罗古斯·庞贝的通史那样。特罗古斯·庞贝以令人佩服和严谨逼真的叙述,记载了祖先的伟大功绩。经贾士廷斯删节后的这部通史变成一部单调枯燥的作品,一部与他的急躁思想一致的著作。他认为研究自然作品和人物的功绩是浪费时间。

T:人体是一个简单问题,这是事实,困难不在于对象,而是生性上的愚笨。在这边的愚钝相对应的即是天才,文艺复兴式的天才,而非全才。他们的天才在于能够对真实保持长久而炙烈的关注,同时不损真实。往往对真实造成最大损害的是想象中的真实,我们所认为的全才即是陷入此种幻想后的产品,以为能够最大限度地拥有一切,“犯了舍本求末的错误”。

我们的一切知识来源于我们的感觉。

T:同样地,知识也受制于我们全部的感觉,“科学就是在我们的体力、脑力组织的尺度内探索世间一切呈现为秩序的东西”(西蒙娜·薇依,《奥克文明启示何在》),其中蕴含着古典理想。莫非毕达哥拉斯对于等式的观想便不来自于感觉?只是当时建立感觉的方式近乎直觉。达·芬奇所说的感觉难道不是这样一种直觉,从对世界秩序的强烈关注中生成而来的感知,科学实验只是这样关注的其中一种方式。

被称为人类灵魂之窗的眼睛,是人类最充分最完满地认识自然无限作品的主要传感器官。

Y:屏幕对眼睛的滥用让我们失去了对自然本真的感受力。

T:戳瞎一个人的眼睛,没有视觉不会阻碍无限的完美,灵魂被戳瞎则不同。(不要真的去戳瞎别人的眼睛,可能灵魂会因此堕入不幸,但这是由于感受到他人的恶意,而非传感器被破坏。)

N:传感在于通道,相比建立通道我们更需要清道夫,能够让不同的感知抵达各处。

我以为,经验是所有确实性的母亲,凡是不产生于经验,并受经验检验的一切科学都是虚假的完全错误的;也就是说,虚伪的科学在其形成过程中无论在起始、中途或末尾都没经历任何感觉器官。如果我们怀疑经感觉器官检验的事物的确实性,不是更应当怀疑那些与感觉器官相背离的许多知识吗?例如,长期争论不休的关于上帝的本质、灵魂以及诸如此类的问题。缺乏理性的地方总是争长论短的,理真则服众。所以,哪里有争论,哪里就没有真正的科学;因为,真理只能有一种结论——真理一旦被理解,争论就永远停息,倘若争论再起,则结论必模糊不清,真理还未曾发现。

L:其横亘真理,截断众流之雄强,如《浮士德》幕前诗人应对丑角的扬波啜醴,他问道:“用什么将四大(地水火风)驱遣?那不就是从胸中涌出而把世界,摄回他心中之和谐……当不调和当森罗万象发出嘈杂——是谁?划分出单调式之流线赋予生命以律动鲜明?谁把个别纳入整体的庄严!?”

Y:真理必然是一种共识,经由共识才能通向真理。

T:以上是一个艺术家的发言。真理是美的,凡不美的都不会是真理,应当在这个层面上思考艺术与科学。保罗·狄拉克会经常性地认为一个物理公式因为太美而不可能是错的。

N:波德莱尔:这就是为什么司汤达,这位鲁莽无礼、爱调侃甚至令人反感的大师(他的无礼却常常是发人深思的)在说到“美就是对幸福的期望”时,与真理如此接近。这一定义无疑有点过分,因为它将美置于无限多变的幸福理想之下;它轻率地剥夺了美的高贵品格,但也让美远离了墨守成规的学究犯的错误。

世界上所有真正的科学都是人们感官感受的经验结果,它使能言善辩者张口结舌。经验不以梦幻教养研究者,而总从确定了的第一原理出发,按照逻辑的程序逐步推得可靠的结论;正如初等数学那样⋯⋯,在这里从来不发生二乘三大于或小于六,或一个三角形三角之和是大于或小于二直角的争论。在这里一切争论都被永恒的沉默所代替。热爱科学者可尽情地享受真科学的成果,骗人的纯思辩的科学则做不到这一点。

T:“科学中的神圣在于真实。艺术中的神圣在于美。真和美是非个人的。这一切再明显不过。就像孩子做加法运算。他如果算错了,那错误自带有他的个人特点。如果他的运算完美无误,那么他的个人在整个运算过程中是不在场的。”(西蒙娜·薇依《个人与神圣》)

认清这些思辨家的说教,因为他们的理论未经经验证实。

感觉是大地,理性则是来源于大地的思考。智慧是经验之女。③经验,这位赋予自然界和人类之间的解释者指出,自然作品中,受必然性约束的人类只能按照理性行事,理性是指引工作方向的舵。在我继续做下去之前,先要用实验验证,因为我的意图先考虑到经验,然后再论证何以非按照这经验做不可。这是分析自然效果必须遵循的正确规则:自然虽以原因开始,以经验结束,我们都需反向进行,即从经验开始,用经验检验原因。

L:“实验艺术”的真意,当在“实验”还是在“验证”?

必然性是何等的神奇啊!你以最高的理性统治一切效果,使其成为原因的直接结果,你以你的最权威的不可抗拒的法则使每个自然的行动依照最短可能过程服从你。

自然不会毁损其法则;自然遵循其固有法则的逻辑必然性。

必然性是自然的向导和皇后。

必然性是自然的发明者和主题,是其永恒的缰绳和法则。

自然充满着从不出现在经验中的无数原因。

在自然中没有无因之果;知道了原因,你就无需实验。

L:正典时代之为正典时代!

原文注:

①“删节者”,指梵蒂冈档案馆的秘书。莱奥纳多在罗马停留期间所进行的解剖研究受到梵蒂冈的阻止。这里可能是指他们的妨碍。

② 贾士廷斯是二世纪的罗马历史学家。是奥古斯都时代的特罗古斯•庞贝所著的通史的编选者。此书在中古通用。

③ 参看但丁《神曲·天堂篇》第二歌,“经验,是你们的艺术长河所从出的唯一源泉。”

*摘选自生活·读书·新知三联书店于1998年出版的《莱奥纳多·达·芬奇笔记》