28 Mar 天际线|管怀宾,重金属

天际线——管怀宾作品展

SKY LINE—THE WORKS OF GUAN HUAIBIN

管怀宾憨憨地咧嘴一笑,甩几句不太标准的普通话,这便是他向我打招呼最亲近的方式。

1998年我去日本参加后物派艺术家保科丰巳在东京高岛屋策划的一个展览活动,经刘旭光引荐与正在日本留学的管怀宾相识。管怀宾的参展作品是借景于商场建筑通道外侧,制造了三条锈迹斑斑的铁船,搁浅在“沙滩”上,船舱内还闪烁着光影。这是我头一次看到他的装置,作品叫《商船》,我却有“人迹板桥霜”的感喟。坚韧且沉稳,成为我和他熟络之后,对他有些“木讷”的举止,抑或“拙笨”创作有了最初印象——一种“画如其人”的揆度常理。

装置,铁、木材、砂、光

日本东京新宿高岛屋,1998年

我与管怀宾合作过多次。2005年在索卡艺术中心开业展上,我邀请他参加了题为“进与出,或之间――空间位移的N种方式”艺术展。他根据《兰亭序》的字数,随机挑选了324位朋友,各临一字,汇集在一面墙上,形成了他概念上的一部贯穿体验行为的《叩印兰亭2》版本。他利用《兰亭序》的传统资源,在经典内部处理经典,试图改变其中的作用力,并解构到当代文化的现实之中。这是他对经典的态度,也是对经典所形成的认知方式和叙事规则的反思与挑战,赋予了我们已经被普遍固化的认知而提供了别样视角及可能。2007年我又一次邀请他参加了在北京环铁内的KU艺术中心的“意外·失控”开业展,他的作品《低空》将金属打造的叶片、电机、影像、暖水瓶胆等组合的大型装置,构成了一种旋转、迂回的动态,尖锐、脆弱的对峙。尤记得,在那时,他已经开始思考并通过装置来弥合艺术作品和参与者之间的隔阂,演绎了一种共生、共享的“在场”情境。可以说管怀宾是较早进行艺术互动方式的践行者之一。

装置,镜框、电视机、DVD机等

北京索卡当代空间,2005年

瓶胆、金属、电机、激光、黄沙、影像

北京KU艺术中心,2007年

之所以在此描述我和他合作的经历,其实是我最近在苏州金鸡湖美术馆观看他“天际线——管怀宾作品展”的历时链接和记忆。这次展览是他一如既往地将创作直接投射“现实”的可能性反思,并导致了他对物质文化的复杂性再认识,又具有艺术与现实复杂关系的转化与重置。他作品还是那般沉甸的凝重,依然一意孤行地反复品嚼。因此,展览对我来说并没有太多的违和之感。

装置,镜面不锈钢、铜管刻字、铁板

420cm,2019—2023年

装置,黄铜喇叭、太湖石锻造、不锈钢管

2023年

从他以重金属为主,包括山石、混凝土、原木、玻璃等等材料到装置作品的具体形态,从媒材利用到视觉语言,从展览空间到陈列方式,成为管怀宾在探寻物质文化与视觉文化之间逻辑关系的再一次碰撞。抑或在人与物、人与环境的时空里,以及他具体的生活境遇中,塑造了一种居间、无序、乖张的视觉效果,如同观者凝视他的这些装置的临界点上游移一般。而在几块不规则的展台上,密密匝匝摆满了他的上百个小型装置,虽然有些雷同、凌乱,或难以近观,却反映出他不断实验的履迹,以及他在不断创作过程的工作量。勤奋的气力不仅是管怀宾的日常,也是他始终工作的特点。

装置

2022—2023年

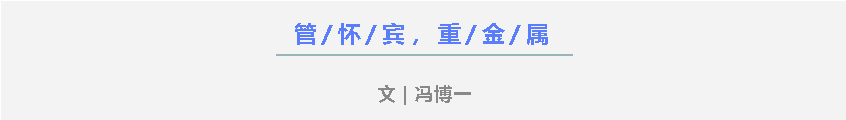

装置,紫铜管罗马柱、白铁板、铜板、不锈钢凹镜、低速电机,频闪灯、喇叭、铸铜乌鸦、铸铜太湖石、铸铝塔

2018年

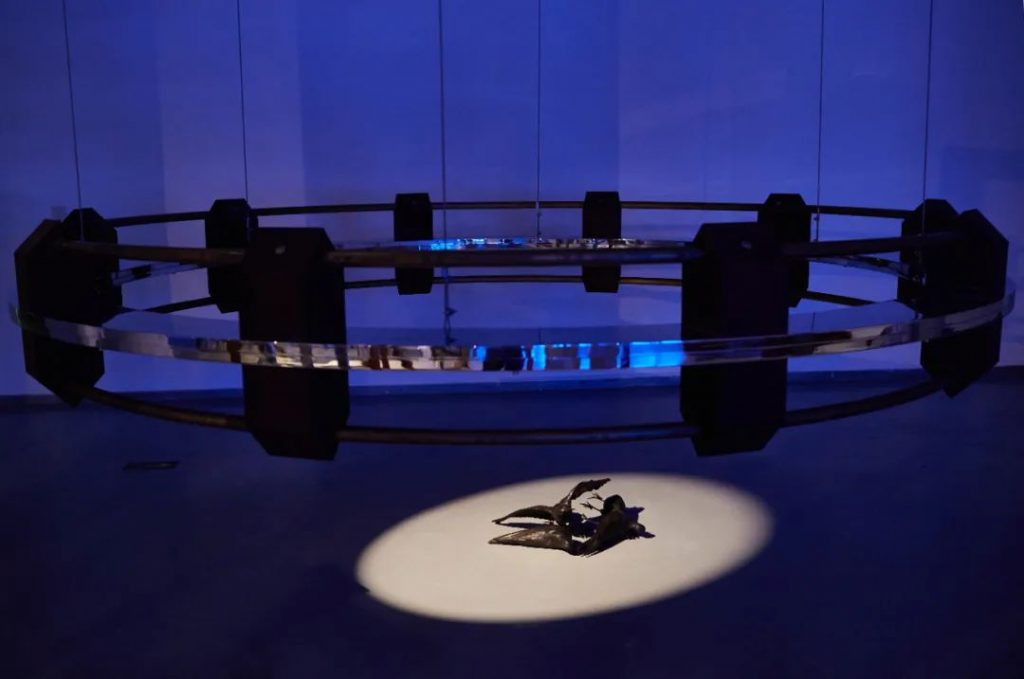

灯架、铸铝塔、金属屋、镜面不锈钢、电机、瓶胆碎片、白蜡、聚光灯

2016年

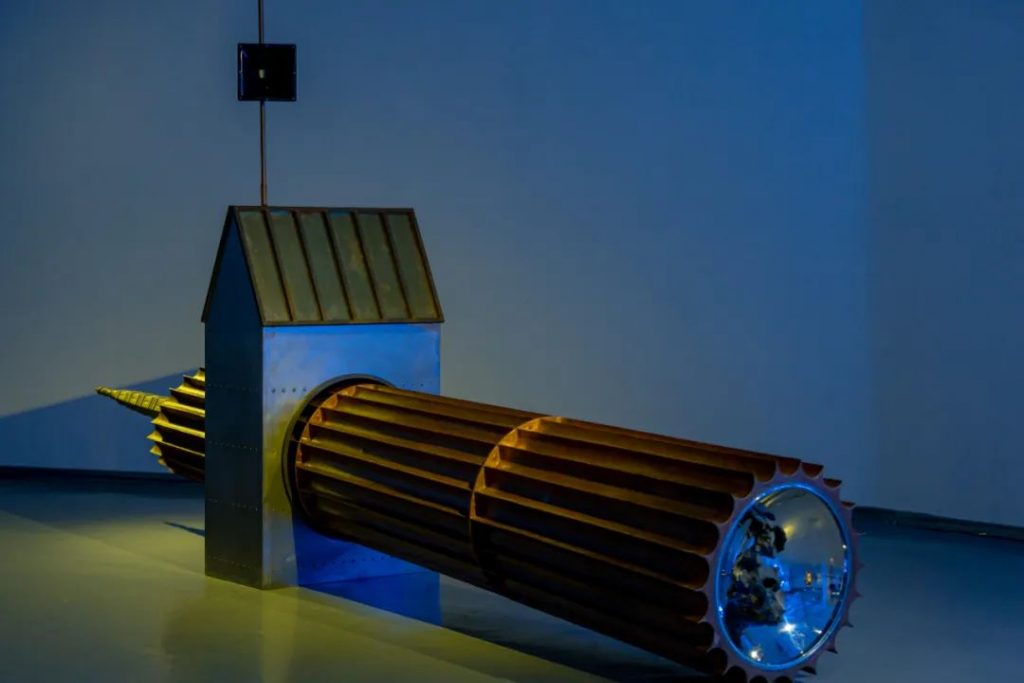

装置,铸铜、铜喇叭

2021年

影像,21分32秒

2023年

由于管怀宾留日的经历,他的艺术明显受到了日本“物派”的影响。他的装置虽然有影像、融光和新媒体等元素的凭附,但其内核还是通过物质的原生态而给予展开的,包括物质本身、与场所之间的关联,以及具体的裸露的形态。一方面他利用了重金属等物质属性,成为记录自然、时间和记忆痕迹的标识;另一方面又直接对应和测度着自然与人文生态的沧桑变化。有形的物质被他设置的意境转化为气韵的渗透力度,形成了视觉上的朴拙、干燥和极度冰冷的能量。同时,他对自然、生态和境遇的感悟沉淀为金属的底色,超然物外地透过时光的浮尘去发现、思考我们习以为常的现实处境,以抗拒当代文化的支离破碎。但管怀宾似乎并没有以物质为基础的反形式主义,相反的是他更多地改变那些硬朗的物质形状,强调形式与结构的并置与交错。他的“炼金术”处处是铜墙铁壁的割裂,或对“天际线”的刺破,或对大地的皈依,当我们围绕着他的作品时,极易产生紧张、压抑,甚至难以喘息。我们只能将内在的体验,心领于命运中的无常与变态,而对于无常的敬畏,既是他孤独中无助的个体在心灵深处的颤栗,也是他失重且无处安放的纠结与焦虑的直接显现。而这一矛盾或许才是他始终执拗于艺术的主要理由。

装置,白铁波纹板隔墙、不锈钢镜面、太湖石、太湖石、聚光灯、铸铜桃树、铸铜乌鸦、铸铜太湖石、投影机两台、调光装置、地毯、金属弧墙

尺寸可变,2018—2023年

装置,金属船两艘、不锈钢镜面、锻铜太湖石、铜管

2015—2018年

装置,金属波纹板、太湖石、喇叭

2019年

装置,玻璃镜框、铝铜桃树

2023年

我一直诧异于管怀宾对园林的想象和营造。他出生于江苏如东,就学于苏州、无锡和杭州,以及在日本长达十年的留学经历,传统的园林文化耳濡目染,已然成为他艺术创作的主要资源。虽然管怀宾一直在“造园”,包括他的度园、砾园、过园、星园等所构建的错置与迷离。尽管他总是将具有典型园林符号的大小不同的太湖石等园林符号居间地置放于作品之间,但全然没有中国传统园林隐逸的闲适,也没有日本园林恬静的疏朗,反而在他“迷园”的设置中,苍凉的情境,硬边的结构,堆叠的犀利……实际上,管怀宾的作品更多潜隐出现代进化论的气息和背后的暗影,指涉出他对所谓现代化导致的视觉上的冷漠、单调和缺乏个性的异化现象,以及更深地延伸出他对现代生活无机品质的质疑。这并非是传统人文主义的宏大“主体”的展开,而是一种个人生存经验对物质属性或物化的情结,具有一种混杂,间或“张牙舞爪”的难以度量的复和空间。这是管怀宾个人的认知、经验、体悟的直接性展开,也是他“纪实与虚构”的实验方式。他执着的探索精神与苦心孤诣地营造着自己的艺术之塔,为装置艺术的当代性转化提供了不可或缺的个案研究的踪迹。可以说,他的“园语”系列在传统回归,逆转和时序回瞻中,为我们展示了一个并非陶渊明式的乌托邦,而是我们生存在日益城市化的钢筋水泥森林之中,以及在无形与有形、虚与实的结构里,融入了一个日益物化的都市现实所处于的尴尬境地。“我们”仿佛处在夹缝中遭受生存与精神挤压的都市人,难以寻觅到真正活着的姿态和精神的栖居地。因此,与其说这是管怀宾的“乌有园”,不如说是他有意为之的一种对中国现实混沌的象征和隐喻。其意义不仅在于用一种异托邦的视觉表现所处的生存环境,还提供了一个值得关注的异托邦的现实的视觉样本,并为自身的存在记录了精神和情感的历史。所以,他的作品也就相应地成为我们时代充满歧义的文化景观的一个侧翼,一个文化杂存的事实。而艺术不仅是反映和超越现实,艺术本身就是现实!

瓶胆、铸铁瓶胆、太湖石、黄沙

苏州本色美术馆,2008年

砖墙、不锈钢镜面、铸铁

德国卡塞尔,2012年

装置,铸铁、不锈钢镜、红砖

德国卡塞尔路德维希广场,2012年

装置,耐候钢、钢板、铝板、铸铝太湖石、镜面不锈钢等

2021-2023年

最近,我看到王朔写的一篇自嘲的文章,他将他的“言情”小说比喻为描写一条从河里蹦到岸边上垂死挣扎的鱼,一种带有戏剧性、冲突性的寓情文学叙事。他说,其实,就是在水里,鱼也会死的;而无论在哪里,鱼终究是会死的。由此,我理解的王朔独白,涉及到艺术表现的三个层次。如果仅仅是将历史、现实的某些现象抽离、装置出一件作品,或许只是一种表象。那么,如何提升和延伸到更深的层级?或许还需要艺术家的睿智。而对当代文化的敏锐,并获取社会的能量,将导致艺术家对以往艺术形式在方法论上的转变,艺术家需要的是用一种规定为“艺术”的方式和视觉话语来体现这种观念性思考与不断探索性的实验。

不过,历史与现实、传统与当代的关系总是无尽的,它永远在我们的视野之外,因而,不断地“照亮”才成为可能,也才能够接续历史情怀的个人表达。管怀宾作为1960一代的艺术家,他在自觉地终结某种东西,或通过个人创作,承受着这一份不独个人的矛盾及困惑。也许潜在内心的问题意识只是开始,总有一个向着的世外;也许未必是桃源,却有一个开放的空间,仍有理想可存放的地方,以承担着艺术家的社会责任——一种如守望者管怀宾所能抵达的极限。

跨媒体艺术学院是中国美术学院最新锐的学科集群,也是中国第一所真正意义上的实验艺术学院,聚集了一批具有国际影响力的艺术家与学者,拥有一支高水平的国际化教学团队,2010年被美国《亚太艺术》杂志评为“亚洲最值得期待的当代艺术教育机构”。

跨媒体艺术学院的学术宗旨在于:促进媒体技术开发,推动当代艺术实验,从媒体中发掘创意,从技术中发显人文;以媒体实验、艺术创作、社会思想、策展实践四维互动的格局,在国际平合上推动当代艺术的跨学科研究和跨领域实践。学院专业一方面提供最前沿的新媒体艺术创作与媒体设计的训练,另一方面,强调社会思想与艺术策划的智识培养;注重媒体手段与思想方法的综合训练,致力于培养掌握新媒体技术、具有实验精神和创新能力的当代艺术与媒体创意人才。