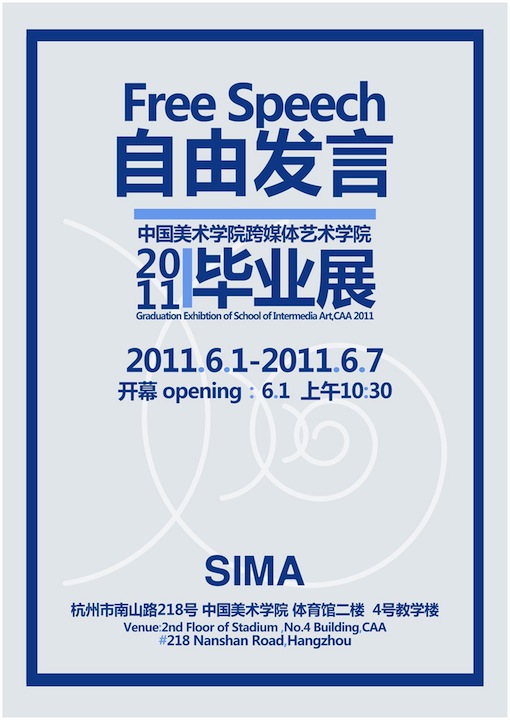

2011中国美术学院跨媒体学院毕业创作展

2011中国美术学院跨媒体学院毕业创作展

时间: 2011年06月01日 周三 10:30 ~ 2011年06月07日

开幕地点:南山校区体育馆二楼

展场:体育馆+4号楼

作为跨媒体艺术学院成立以来的首次学生毕业展,“自由发言”只是一个事后追加的名字。这个名字是为了牵引出学院围墙之内的一种日益多元、开放的创作状态。

“自由发言”,其实并不容易。个体的独立,并不意味着“自由”,在今天高度体制化、媒介化的现实中,每个个体都同时是观念、风尚与关系的隐形的代理人。我们独立了却依然不自由,放任“自由”只会是在符码世界中随波逐流。而今天的艺术,作为一种纠结着视觉、观念、媒介、话语、体制的复杂的实践,其使命也绝不仅仅是“发言”,艺术所承担的还有许多——体验与发现、创造与批判、主体与客体的启蒙……,而作为自我的启蒙者,艺术家一次次尝试着去抵达那“一切形式所未尝触及的、脆弱而骚动的中心”,也就是残酷戏剧的创始人阿尔托所谓的百感交集的“生活”。

2011中国美术学院跨媒体学院毕业创作展

时间: 2011年06月01日 周三 10:30 ~ 2011年06月07日

开幕地点:南山校区体育馆二楼

展场:体育馆+4号楼

作为跨媒体艺术学院成立以来的首次学生毕业展,“自由发言”只是一个事后追加的名字。这个名字是为了牵引出学院围墙之内的一种日益多元、开放的创作状态。

“自由发言”,其实并不容易。个体的独立,并不意味着“自由”,在今天高度体制化、媒介化的现实中,每个个体都同时是观念、风尚与关系的隐形的代理人。我们独立了却依然不自由,放任“自由”只会是在符码世界中随波逐流。而今天的艺术,作为一种纠结着视觉、观念、媒介、话语、体制的复杂的实践,其使命也绝不仅仅是“发言”,艺术所承担的还有许多——体验与发现、创造与批判、主体与客体的启蒙……,而作为自我的启蒙者,艺术家一次次尝试着去抵达那“一切形式所未尝触及的、脆弱而骚动的中心”,也就是残酷戏剧的创始人阿尔托所谓的百感交集的“生活”。