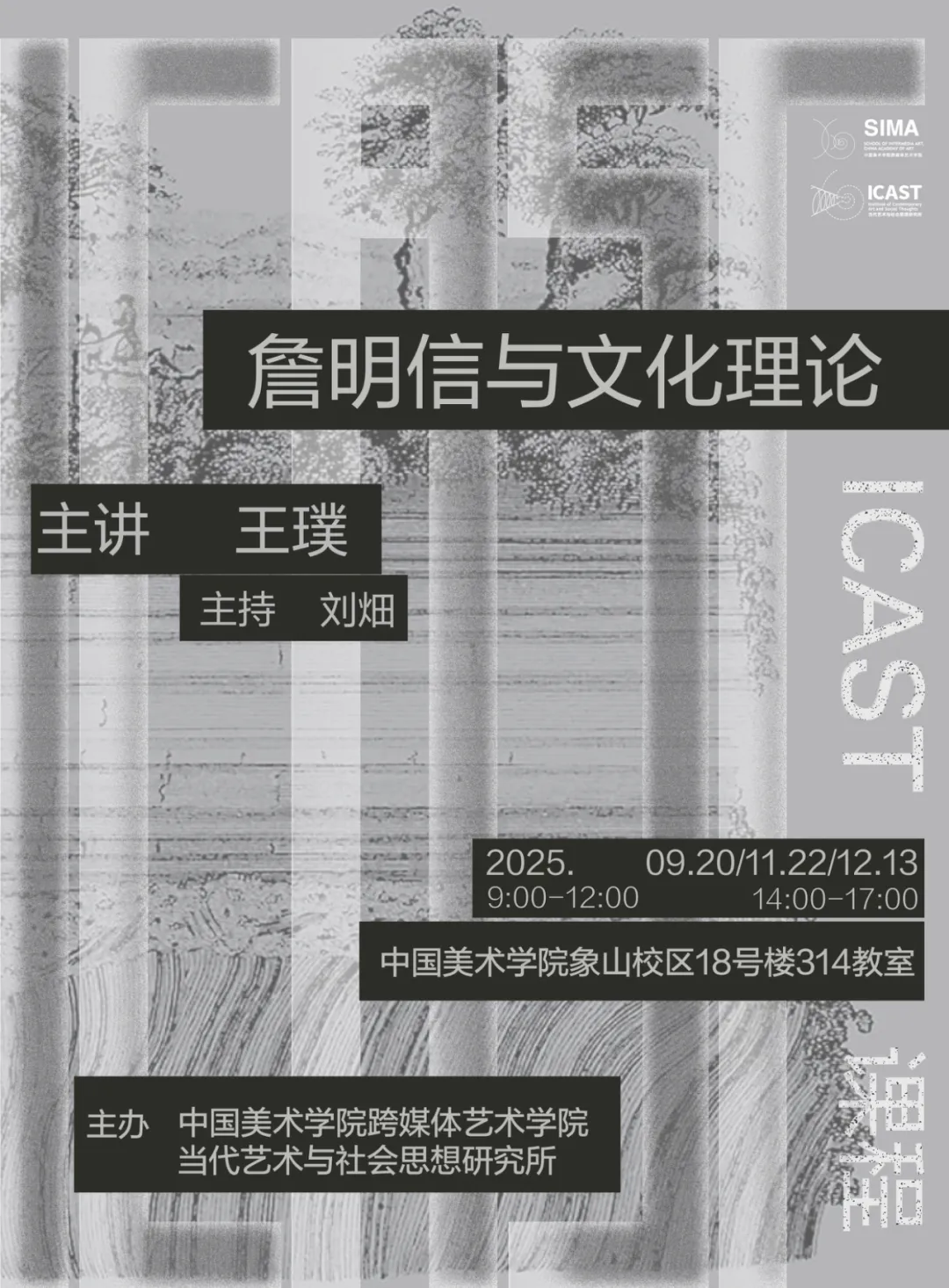

15 Nov ICAST 课程|王璞:詹明信与文化理论

ICAST 课程|艺术思想系列

主讲人

王璞

主持人

刘畑

时间

9.20、11.22、12.13

9:00—12:00、14:00—17:00

地点

中国美术学院象山校区

跨媒体艺术学院18号楼314教室

主办

中国美术学院跨媒体艺术学院

当代艺术与社会思想研究所(ICAST)

* 该课程可在学分制系统中报名

课程主旨

2024年秋,弗里德里克·杰姆逊(Fredric Jameson,又名詹明信)去世,他的研究对象“席卷从索福克勒斯到科幻小说”的一切文化,他最后的作品《本雅明文档》和《理论年岁》也可以说是他对自己的批评发展的一次终极断代:詹明信是美国后现代社会在全球资本主义最近的一个历史长周期所能产生的最重要也最博学的文化马克思主义者,他的一生工作已经成为批评理论的最后的当代丰碑。

我们将展开对詹明信的“辩证句子”的密集阅读,由此重思1960年代以来的文化转向——我们自己,乃至当代中国文艺,仍是这一文化逻辑的一部分。为什么理论的律令是“永远历史化”,而为什么历史只在形式的历史之中?在历史感消逝的境遇之中,断代如何在当代文化实践中保持其不竭而必要的激情,政治阐释又何以有效并具有优先性?

理论已成岁月,在历史辩证法的意义上,一去不返。而当全球化时代陷入多重危机的新常态,我们是否有了一个新境遇?在其中,作为“认知绘图”的文化主体性,和不可再现的历史本身相比,哪一个更辩证?这场必败的竞赛,或许是詹明信留给我们的律令。

本次课程的形式为讲解、共读和自由研讨。

课程安排与主要材料

第一讲:辩证句子

主要材料:The Jameson Reader导言;参看Sartre: The Origins of A Style; The Prison-House of Language; Jameson on Jameson: Conversations on Cultural Marxism; Marxism and Form

一个全景:从萨特研究到理论遗著

第二讲:形式/政治

Marxism and Form

以及整个“社会形式的诗学”的整体计划

The Political Unconscious

第三讲:文化转向

Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism; 《后现代主义与文化理论》;The Cultural Turn

参看: Perry Anderson, The Origins of Postmodernity

第四讲:认知图绘

Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism

第五讲:未来考古

“社会形式的诗学”的整体计划

Archaeologies of the Future

刘慈欣“三体”

第六讲:断代能量

The Political Unconscious continued; Postmodernism continued; “Periodizing the 60s;” “Third-World Literature;” Archaeologies of the Future; The Modernist Papers; The Cultural Turn; A Singular of Modernity; “Cultural Revolution” and other essays from Valences of the Dialectic;The Years of Theory

阅读链接:

https://pan.baidu.com/s/1H1KbFg7Ui47ZyewUm8EGdg?pwd=63yy 提取码: 63yy

主讲人

王璞

学者、诗人、教师、批评工作者和译者。美国布兰代斯大学(Brandeis University)副教授,中国美术学院当代艺术与社会思想研究所(ICAST)研究员。1980年生于山西,后成长于北京。1999年至2006年在北京大学求学,获文学学士和硕士。2006年至2012年在纽约大学攻读比较文学博士,期间曾游学巴黎并参与瓦尔特·本雅明《拱廊街计划》手稿的合译。2020年为法国南特高等研究院研究员(Fellow)。出版有诗集《宝塔及其他》(2015)、《新诗·王璞专辑:序章和杂咏》(2021),诗作曾获奖并译为德文、英文、法文和荷兰文。英文学术专著The Translatability of Revolution: Guo Moruo and Twentieth-Century Chinese Culture由哈佛大学亚洲中心于2018年出版。所译哈佛版《本雅明传》刚刚问世。另有诗歌评论集在筹划中。其他论文、批评、译作和随笔散见于海内外刊物。

地点指引