15 Nov 美遇艺行|SIMA跨越十年的美育接力

在九嶷山北麓,一个看上去平平无奇的村落中,传来了孩子们清脆的笑声。他们正在动手制作自己的戏服,为即将到来的“大元社”乡村青少年艺术节戏剧展演做好充足准备。站在教室中,手拿着材料与孩子们共创的这群青年们,是来自中国美术学院跨媒体艺术学院社会实践团队的师生。他们在这里与孩子们同吃同住,创作装置、设计主视觉海报、参与排演……这群青年正在以艺术为媒介陪伴、感染、影响乡村孩童。

殊不知这场跨越1175公里的美育实践,悄然间已跨越了十年。这个有关于青年与少年的故事要从2014年的夏天讲起。

缘起

“沅江流传着一句话:‘太阳是从水里面升起来的,沅江人是从水里站起来的。’洪水对于沅江人的影响是巨大的。我的家乡沅江在湖南的北部,临着洞庭湖。湘、资、沅、澧四水汇洞庭湖,除湘江外,其余三条江流的入湖口都对准着我们沅江。一九九六年七月,因为特殊的天气情况,资、沅两水重复发生大暴雨,沅江是三江口,发生了历史上罕见的特大水灾。……我是沅江一个小村子里面长大的,因为洪水,我们家一无所有,更加艰难的生活,妈妈被迫外出打工,留下七岁的我和一岁的弟弟,那时起我开始独立生活,开始懂事,好好学习,鞭策自己,靠自己走出这个环境。堂哥也是中国美术学院城市雕塑专业毕业的,洪水期间寄人篱下,一夜长大,由初中的全校倒数第一,到考上美院,他是村里土生土长的第一个大学生,我是第二个,是洪水改变了我们。”

上述的这段话来自跨媒体艺术学院2014届毕业生周燕的毕业论文《用公共艺术治疗一个家乡》。她的毕业创作《大水祭计划》将湖南和杭州这两个周燕生命中重要的地理位置命运般地联结在一起,就像十年后的当下我们再一次以艺术链接乡土。

2014年,湖南姑娘周燕本科毕业决定回到故乡创业。在调研中,她发现当地乡村空心化严重,留守儿童缺乏父母陪伴,乡村妇女多被生活琐事束缚,老人独守家中,精神生活匮乏。周燕深知艺术对心灵的滋养和陪伴的重要性,她希望充分运用自身所长,为乡村儿童提供一个表达自我、探索世界的空间。由于沅江水灾较多,加之缺乏一些传统文化的底色,接近一年的实践令周燕意识到故乡或许并不适合项目的开展。“也是一个偶然的机会,当时是去先生的家乡玩,刚好觉得大元村很灵秀,传统文化的根性也留存得很好,让我想在这个地方做事情。”于是乎,2015年周燕和丈夫刘休回到湖南省永州市宁远县自费成立非盈利机构“大元社艺术文化交流中心”(以下简称“大元社”),深耕儿童社区艺术陪伴、乡村女性发展。十年来,大元社已累计服务近万名乡村儿童,成为湖南省“省级示范儿童之家”,并获得第四批湖南省学雷锋活动示范点荣誉,包括央视在内的50余家国家级媒体对此进行了专题报道。

2023年,周燕的本科同学,硕士毕业于美国马里兰艺术学院社区艺术专业的王艺潓加入大元社。在这里,她对艺术的功能性展开探索。值得注意的是,王艺潓的本科毕业创作《白银纪-西辟》也聚焦着家乡。和沅江截然不同的是,甘肃白银是一个极度干旱的西北城市,两地全年平均降水量相差了接近五倍。谈及为何会加入大元社,王艺潓坦言道:“还是想做这个事情吧,台子都搭好了,就来了。”或许是冥冥中自有天意,曾经同一工作室的两个姑娘再一次并肩作战。

偕行

2025年,在大元社成立十年之际,跨媒体艺术学院师生12人远赴湖南省永州市宁远县水市镇大元自然村开展暑期社会实践活动,参与大元社乡村青少年艺术节“世界的镜子”的创排工作。

在大元社的日子里,团队与孩子们一同投入到艺术节的筹备中。每一位同学都带着自己的专业与特长参与到不同的环节:视觉设计团队负责艺术节的整体视觉基调,舞台设计团队聚焦空间与灯光,服装与化妆设计团队为戏剧展演增添色彩……

从海报、地标到展墙的呈现,每一步都在构建儿童专属的视觉空间。将孩子们的涂鸦作品加之高饱和的色彩,将童真的诗意跃然纸上,使得周遭的环境充满趣味性。符号和布局不再是装饰,更是一种语言,让孩子们感知自己与环境的关系。每一幅画面都像一面镜子,反射出孩子们内心的世界,也传递着他们的想象与情绪。在这个过程中,团队尝试将跨媒体艺术理念融入空间设计,让孩子们的感知被激活,从视觉出发理解空间、符号与自我表达的关联。

舞台设计不仅是灯光、布景和装置的组合,更是一种体验性的教育方法。团队将舞台视为孩童与空间对话的媒介,通过装置的互动性与灯光的节奏,让孩子们在表演中感受身体与环境的联动。舞台成为他们自由表达的场域,也是一种探索:如何让动作、声音和空间形成统一的叙事。设计团队在每一次布置与调试中,通过环境引导儿童的注意力、情绪与创造力。

服装与化妆是塑造角色形象不可或缺的一环,也是儿童体验艺术的身体感知练习。每件服装、每个妆容都是孩子与角色之间的媒介,它让儿童在身体上理解身份、情绪和表演的边界。从孩子们手中的涂鸦出发,转换媒介语言,使之成为特色十足的戏剧服装。孩子们学会与角色对话,也在肢体与心理上建立了自信。

陶行知先生提出的“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”在这里体现。实践给予了每个少年与青年将其付诸于行动的契机,在“教”与“学”中共同成长。

幕启

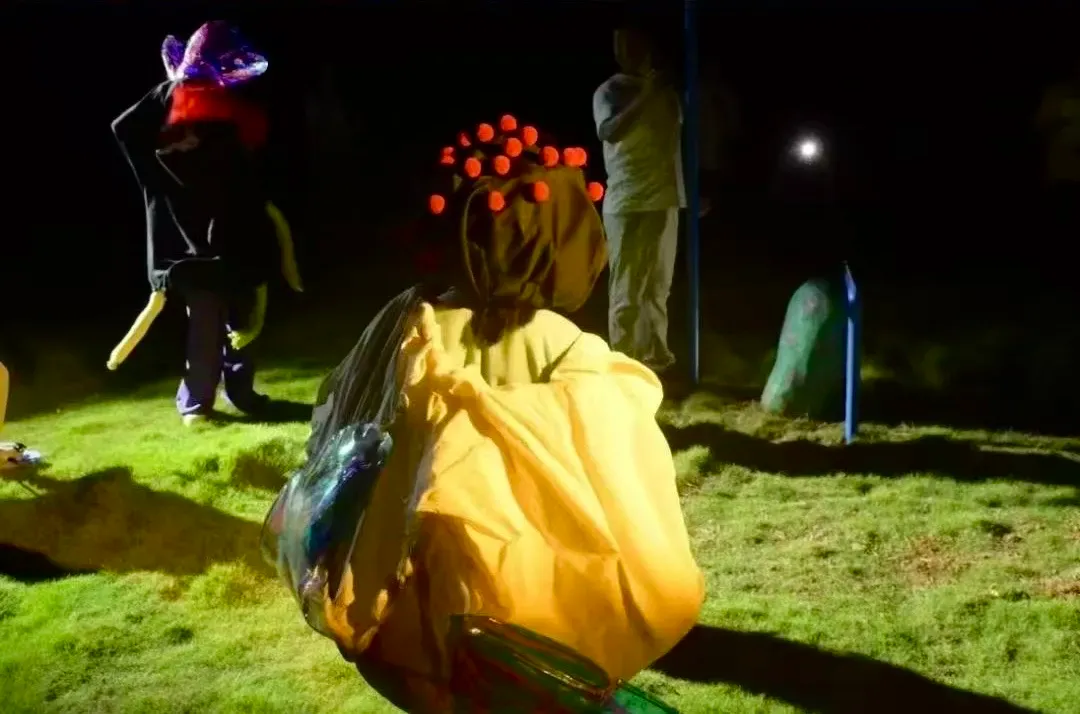

当艺术节正式拉开帷幕,昔日见证孩子们潇洒身影的草坪摇身一变成为了舞台。自然、秀丽、生动、野生在这里汇聚。整个大元社都充满了期待的氛围。那一个个熟悉而又动人的声音,在舞台灯光点亮的瞬间化为悦耳的台词与歌声。孩子们带着他们的作品登场——表演、朗读、讲述、歌唱、舞蹈,舞台成为他们梦想的延伸。“时空镜的另一端,是一片无边的沙漠。这里有个孩子叫小透明——他普通到几乎没人能看见他。迷失在沙漠中的他,遇到了一条眼镜蛇。奇怪的是,这条蛇看得见他。眼镜蛇说:‘因为我有一双能看见他人优点的眼睛。’”稚嫩的声音在空气中回荡,观众们的掌声与笑声交织。似乎天真烂漫不再只属于孩子,而是属于这片土地,这个夜晚。

在展演的最后,一个个可爱的孩子向大家介绍自己,一个个闪烁着爱与真诚的名字从幕后走向台前。“艺术如何成为世界一面镜子?是去照见远方的世界,反射宏大的叙事?在这里,在这片山野间,大元社的孩子们、老师们,给了我们一个更生动、更深刻的答案。这面镜子,照见的不是远方,而是此地;不是他人,而是自己。燕姐和潓姐和我们一样,从跨媒体艺术学院走出,而她们所做的,是将跨媒介创作的思维,变成乡村美育最温暖的实践。她们不是简单地仅仅教授技法,而是搭建了一个场域,让每种声音都被听见,让每个孩子身上野生的、蓬勃的创造力都被看见。这些天,我们一起用布料编织梦境,用山间的色彩涂抹想象,孩子们的想象力毫无边界,动手能力更是超乎我们的想象。那些我们一起用布料、颜料和各种奇怪材料制作出来的服装,每一件都是一个小小的奇迹。你们用最直接的行动告诉我们——艺术就是敞开心扉的创造,是不怕弄脏双手的实践。让我们看到,艺术最重要的媒介,从来不是昂贵的材料,而是毫无拘束的心灵。”团队成员宋天悦说。

从十年前的决心,到如今一批又一批实践团队的迁徙,大元社正在以愈加繁盛的姿态呵护着更多的孩童,也帮助着像实践团成员这样的青年们寻找到面对生活的另一种可能。美育在此成为一种微观的社会实验:它不仅重塑个体认知,更是社区内部理解、尊重与连接的纽带。

跨媒体艺术学院持续关注艺术与社会的互动,重视艺术教育在真实场域中的作用。这场持续十天的社会实践,不是单向的给予,而是双向的照亮——不仅帮助少年发现自我,也促使青年重新审视世界、重新理解人与环境、人与社会的关系。如果世界是一面镜子,想必美育从来不是点缀,而是反射每颗种子散发的光芒,让其确信自己蕴藏着改变山川的力量。

十年,从跨媒体艺术学院出发,接续乡村美育的炽盛薪火。未来,这场有关爱与守候的故事,仍将在这片土地上蓬勃地书写,而这场接力,未有穷期。

中国美术学院跨媒体艺术学院赴湖南省永州市宁远县大元社“世界的镜子”暑期社会实践团队

视觉设计

徐诺 万文慧

舞台美术设计

况铭威 阚梓菡 林可欣 叶锦程

服装与化妆设计

宋天悦 蔡雨轩 朱屹立

摄影

朱屹立 叶锦程 阚梓菡

宣发

胡心亭

指导老师

杜润凡 郑丽镇