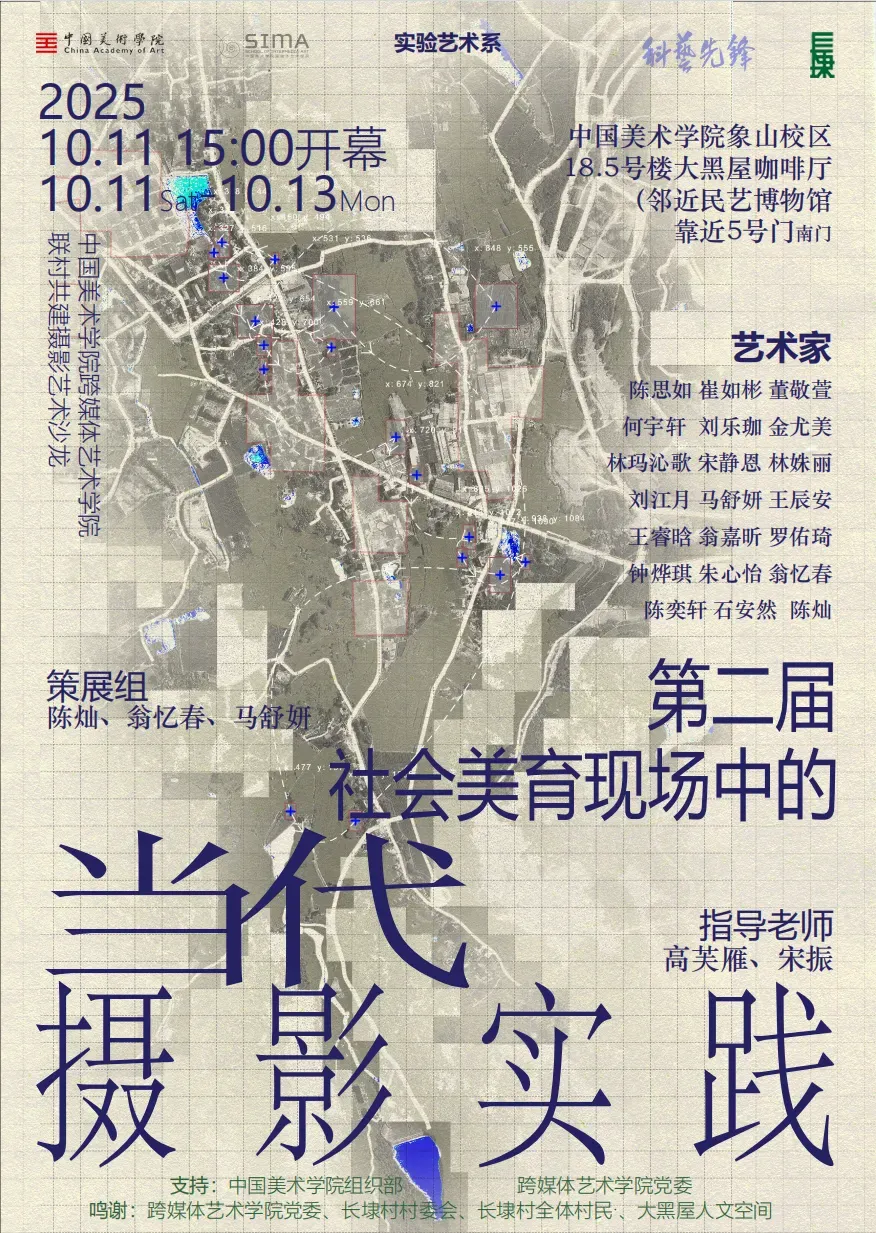

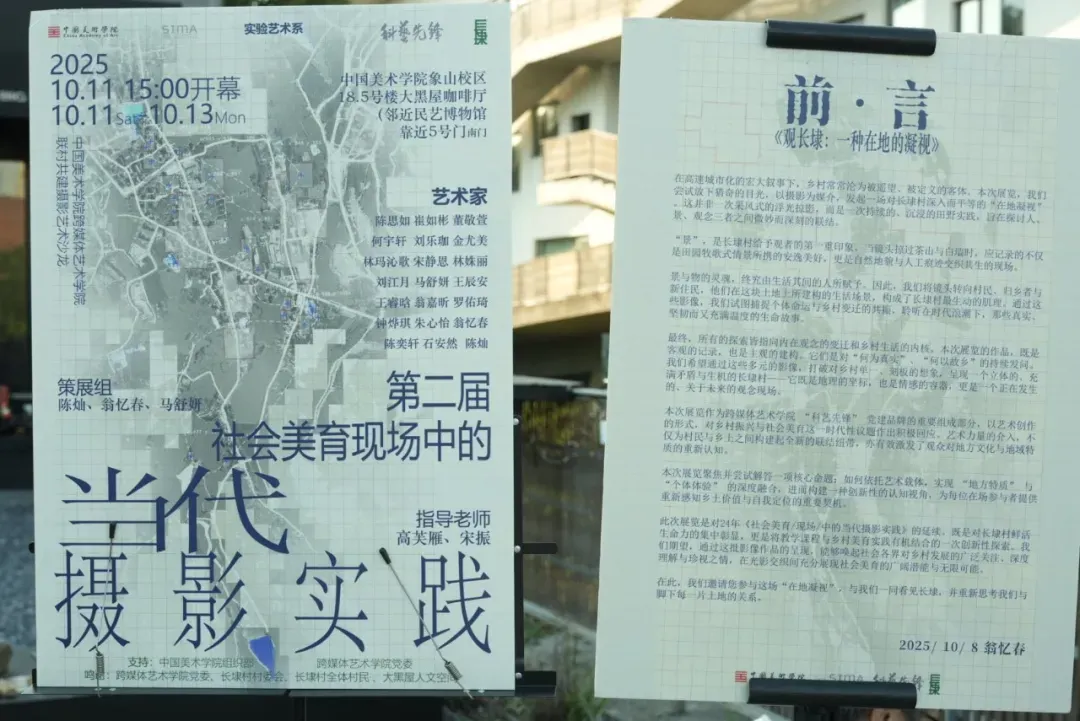

15 Nov 展览回顾|“第二届社会美育现场中的当代摄影实践展”开幕暨跨媒体学院联村共建艺术沙龙

前言

《观长埭:一种在地的凝视》

在高速城市化的宏大叙事下,乡村常常沦为被遥望、被定义的客体。本次展览,我们尝试放下猎奇的目光,以摄影为媒介,发起一场对长埭村深入而平等的“在地凝视”。这并非一次采风式的浮光掠影,而是一次持续的、沉浸的田野实践,旨在探讨人、景、观念三者之间微妙而深刻的联结。

“景”,是长埭村给予观者的第一重印象。当镜头掠过茶山与白墙时,应记录的不仅是田园牧歌式情景所携的安逸美好,更是自然地貌与人工痕迹交织共生的现场。

景与物的灵魂,终究由生活其间的人所赋予。因此,我们将镜头转向村民、归乡者与新住民,他们在这块土地上所建构的生活场景,构成了长埭村最生动的肌理。通过这些影像,我们试图捕捉个体命运与乡村变迁的共振,聆听在时代浪潮下,那些真实、坚韧而又充满温度的生命故事。

最终,所有的探索皆指向内在观念的变迁和乡村生活的内核。本次展览的作品,既是客观的记录,也是主观的建构。它们是对“何为真实”、“何以故乡”的持续发问。我们希望通过这些多元的影像,打破对乡村单一、刻板的想象,呈现一个立体的、充满矛盾与生机的长埭村——它既是地理的坐标,也是情感的容器,更是一个正在发生的、关于未来的观念现场。

本次展览作为跨媒体艺术学院“科艺先锋”党建品牌的重要组成部分,以艺术创作的形式,对乡村振兴与社会美育这一时代性议题作出积极回应。艺术力量的介入,不仅为村民与乡土之间构建起全新的联结纽带,亦有效激发了观众对地方文化与地域特质的重新认知。

本次展览聚焦并尝试解答一项核心命题:如何依托艺术载体,实现“地方特质”与“个体体验”的深度融合,进而构建一种创新性的认知视角,为每位在场参与者提供重新感知乡土价值与自我定位的重要契机。

此次展览是对2024年《社会美育/现场/中的当代摄影实践》的延续。既是对长埭村鲜活生命力的集中彰显,更是将教学课程与乡村美育实践有机结合的一次创新性探索。我们期望,通过这批影像作品的呈现,能够唤起社会各界对乡村发展的广泛关注、深度理解与珍视之情,在光影交织间充分展现社会美育的广阔潜能与无限可能。

在此,我们邀请您参与这场“在地凝视”,与我们一同看见长埭,并重新思考我们与脚下每一片土地的关系。

2025/10/8 翁忆春

展览介绍

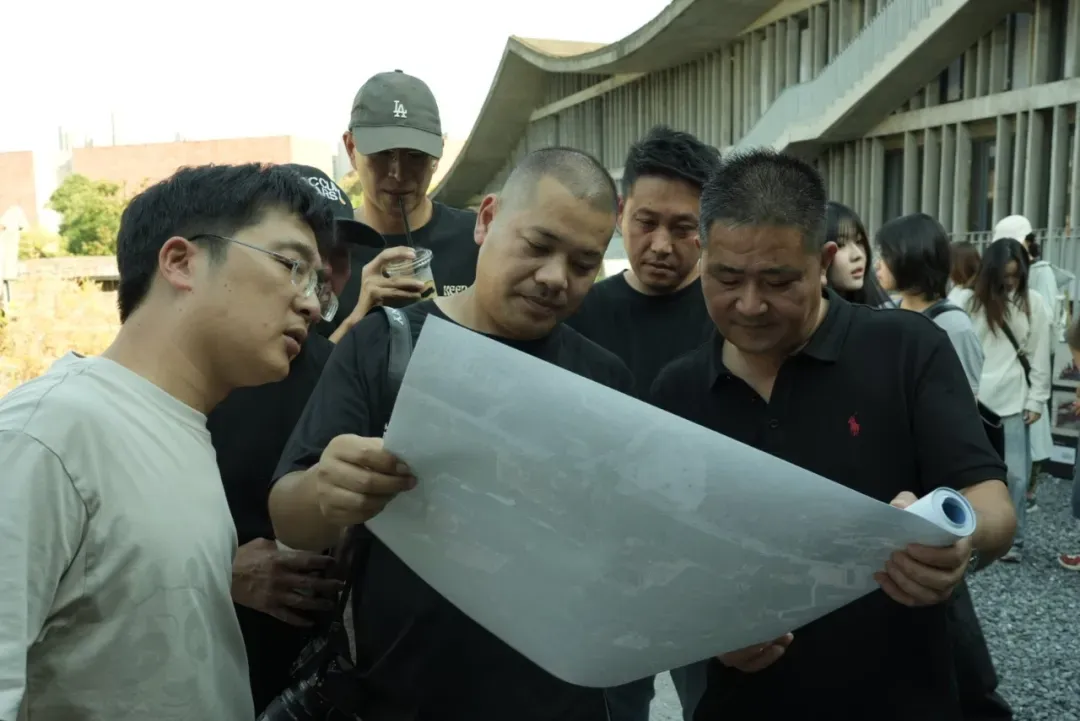

这次展览,对我们而言,有着一份特殊的意义和情感联结。它源于去年大三时,我们在长埭村进行的那一次摄影课程。那时,我们带着相机走进长埭,用镜头去观察、感受、和记录。长埭村的自然风光、人文风貌和乡亲们淳朴的笑容,都成为了我们镜头下最生动的素材,也成为了我们记忆中一段温暖的时光。

去年的展览,我们选择在长埭村本身的茶奥公园举行,让我们的作品首先回馈那片给予我们灵感的土地。而今年,我们将展览带回到了校园。位置的转换,也带来了视角和意义的延伸。走到今天,我深深感到,这早已不仅仅是一次课程作业的集中展示,它更是一次我们与长埭村之间深厚情谊的见证,是一次真正意义上的“联村共建”项目。

——高芙雁

总策划 Chief Curator:

徐元 Xu Yuan

田进 Tian Jin

指导老师 Instructors:

高芙雁 Gao Fuyan

宋振 Song Zhen

策展组 Curatorial section:

陈灿 Chen Can

马舒妍 Ma Shuyan

翁忆春 Weng Yichun

视觉设计 Design by:

马舒妍 Ma Shuyan

主办方 Organizer:

中国美术学院跨媒体艺术学院

SIMA, China Academy of Art

承办方 Host:

跨媒体艺术学院实验艺术系

Experimental Art Department,SIMA

支持 Support:

中国美术学院组织部、跨媒体艺术学院党委

Organization Department of China Academy of Art, Party Committee of the School of Intermedia Art

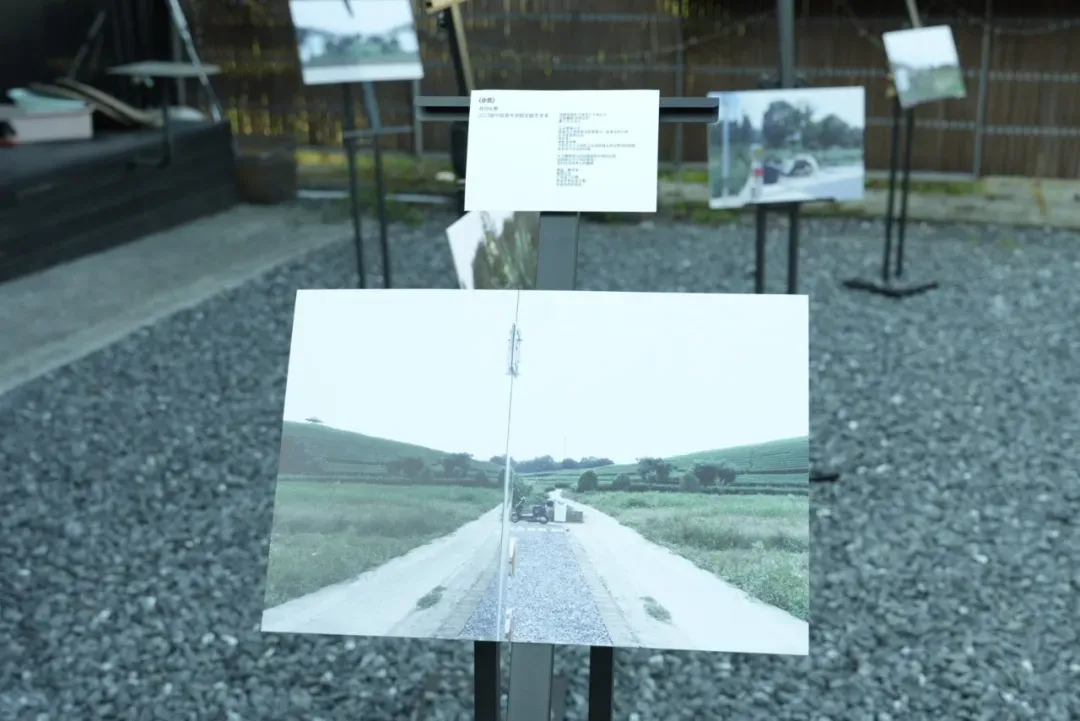

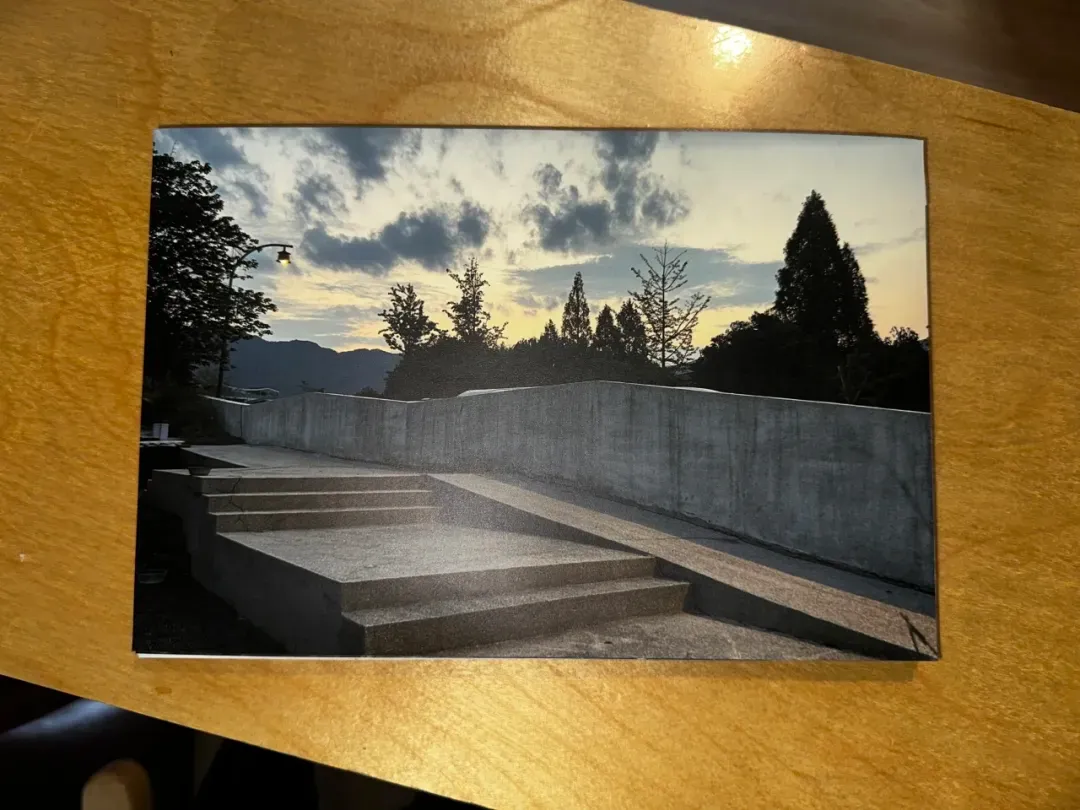

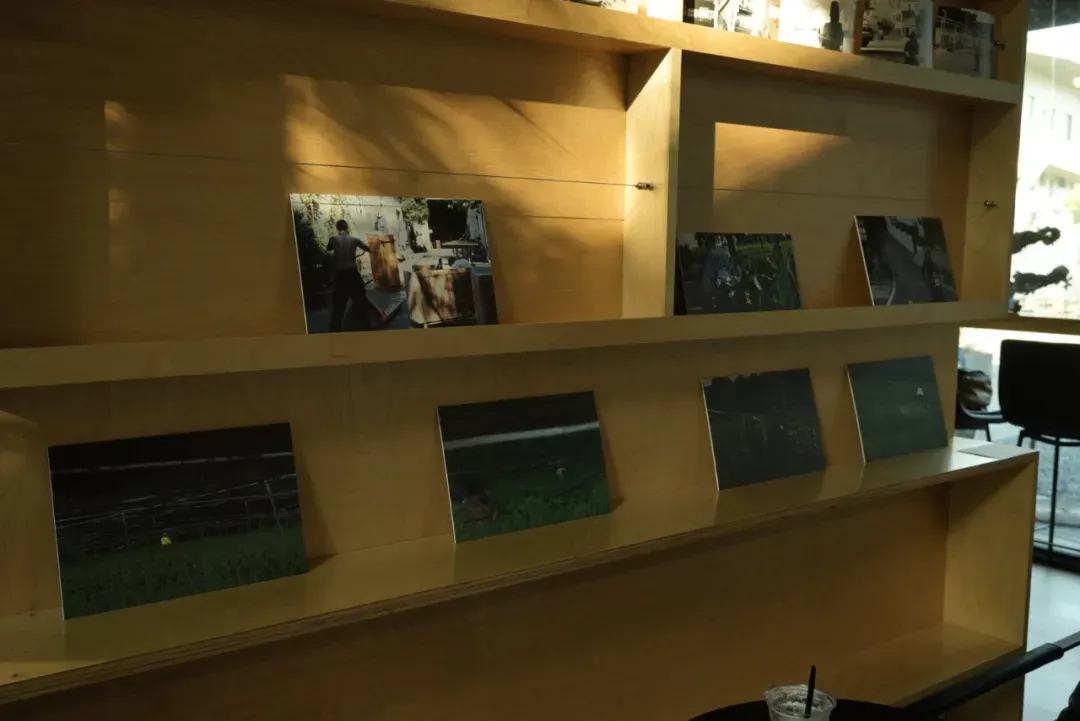

展览现场

蓝晒活动

展览现场还有一个与观众互动的板块——蓝晒活动,蓝晒是一种经典的传统摄影工艺,通过柠檬酸铁铵与铁氰化钾溶液感光,经阳光照射后可生成普鲁士蓝的影像,是操作简便却充满惊喜的古法成像技术。

活动现场人气高涨,观众们热情十足,纷纷投身于这一传统工艺的体验中,用创意与阳光共同定格独特的蓝调瞬间,参与氛围十分踊跃。

展览作品

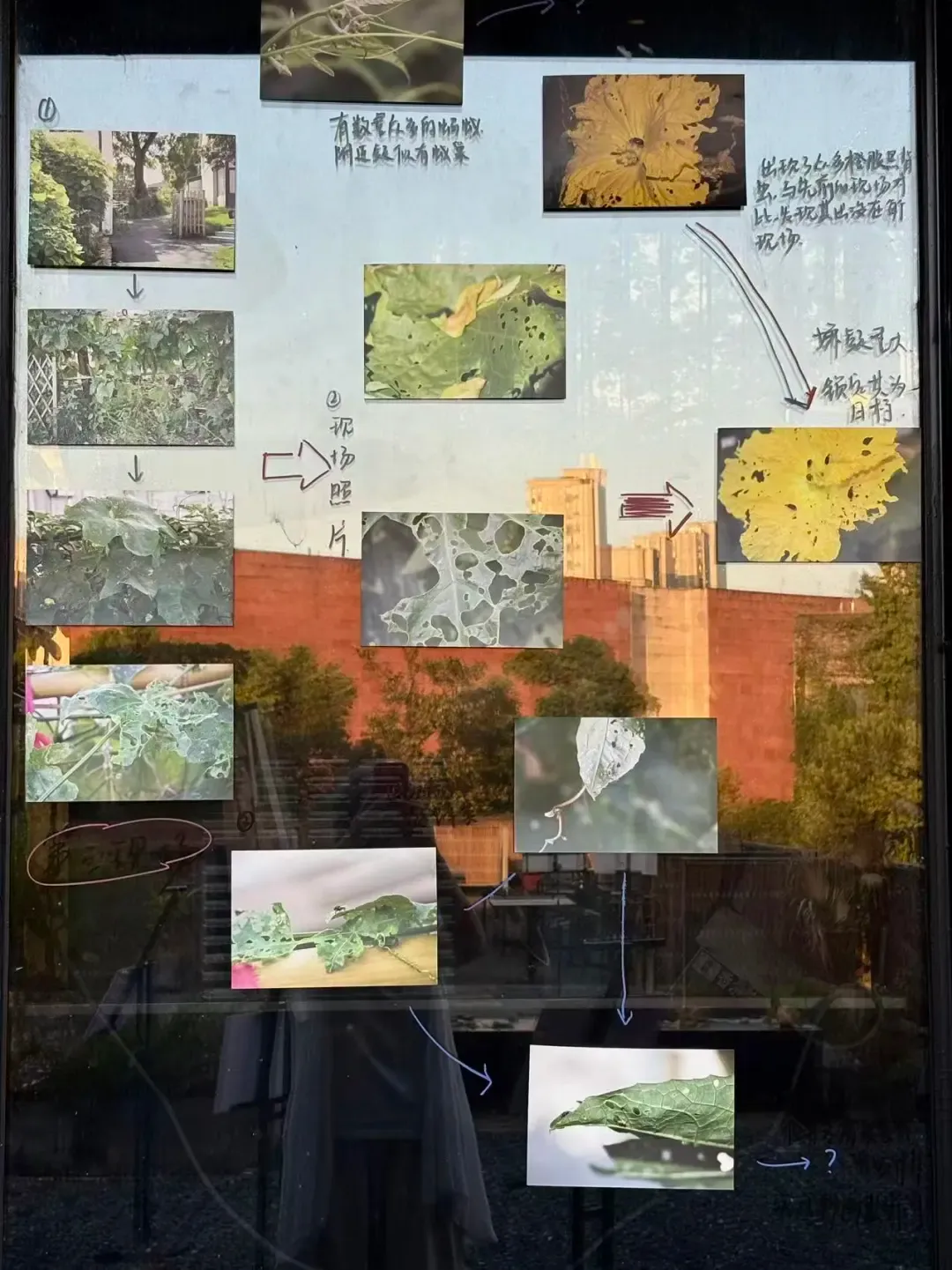

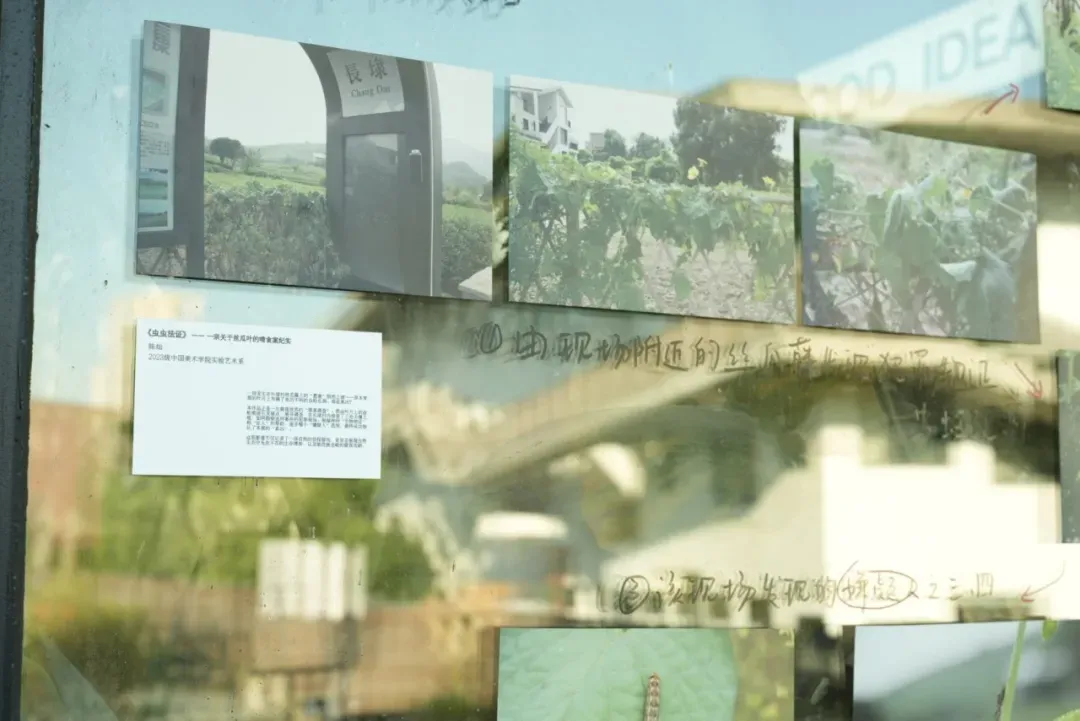

《虫虫法证》

——一宗关于丝瓜叶的啃食案纪实

陈灿

2025 摄影

一场发生在长埭村丝瓜藤上的“悬案”悄然上演——原本青翠的叶片上布满了来历不明的虫蛀孔洞。谁是真凶?

本作品正是一次微观世界的“罪案调查”。我由叶片上的虫蛀痕迹引发疑点、展开调查,在长埭村内排查了三处关键之地,如同勘察连环案件的犯罪现场。根据种种“生物物证”和“证人”的帮助,逐步缩小“嫌疑人”范围,最终成功指认了本案的“真凶”。

这组影像不仅记录了一场自然的侦探游戏,更旨在展现自然生态中无处不在的生存博弈,以及那些被忽略的微观戏剧。

《上山路》

陈思如

2025 摄影 装置

该照片取自长埭村茶山。拍摄的内容是,爬上茶山顶的三条不同的路径。这三条不同的路,有的崎岖不平,极难前行,有些弯弯绕绕,晕头转向,又有些是人工修葺的石子路,工工整整。这三条茶山小路的起点不同,形成的原因不同,但是最后都是通往同一个最终重点——茶山顶上的亭子。当人们通过这三条不同的路向上攀登的时候,每一步见到的景色不同,耗费的体力也不同,最终也能看到完全不同的亭子的一面,看似截然不同的经过,但同为上山路,又有何区别呢。

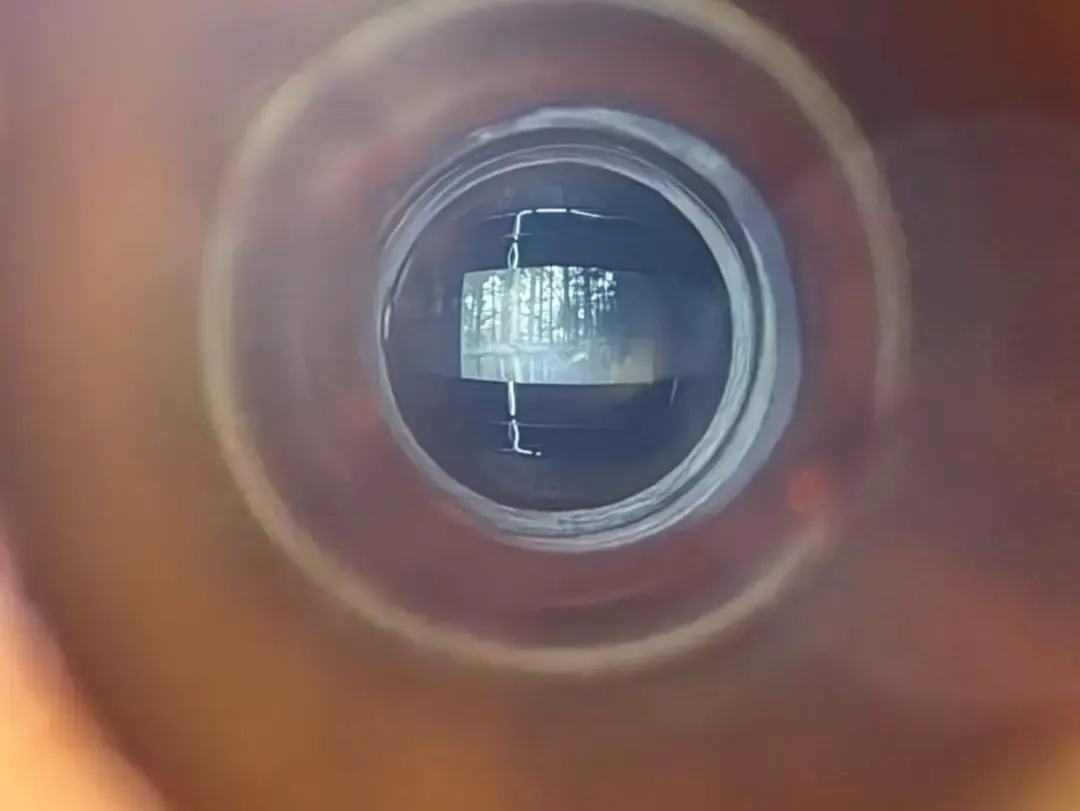

《藏身之处》

陈奕轩

2025 摄影 交互装置

我的摄影作品《藏身之处》由14张乡村场景照片构成,以镜头为媒介探寻日常空间中的隐秘诗意。

画面聚焦村落里被遗忘的角落:斑驳墙角的幽深窄巷、藤蔓缠绕的废弃柴房、青苔覆盖的石阶转角,还有覆着枯叶的旧石磨、爬满绿苔的断壁残垣。这些无人之地藏着乡村最本真的肌理,在细腻光影中透出静谧而疏离的美感。拍摄中,我偶尔以模糊身影悄然入镜,或倚墙而立,或隐于门后,身影朦胧不喧宾夺主,既暗合“藏身”的双重意涵,也赋予作品创作者与场景共生的温度。展陈上,选数张具窥视感的照片置于黑盒,观者需通过顶端猫眼观看,沉浸式感受隐秘意境,在窥视与被窥视的互动中,引导观者重新审视那些被日常忽略的诗意角落。

《影子下的献礼》/《匿迹》

崔如彬

2025 摄影拼贴 综合材料

这件拼贴作品,试图捕捉一个静谧而容易被错过的瞬间。我们常常匆匆掠过树荫,却未曾留意其下隐藏的整个世界——一片落叶、一枚落果、一块斑驳的树皮,或是被人遗落的小物。它们是光影的碎片,是休息时光的见证。将这些被忽视的“躲在树荫下的物体”收集、裁切,重新拼接成一对在阴影中休息的脚印。它邀请观众俯身欣赏,在破碎的阴影中发现完整,在大树遮蔽处,寻见一处属于自己的阴凉歇息处。

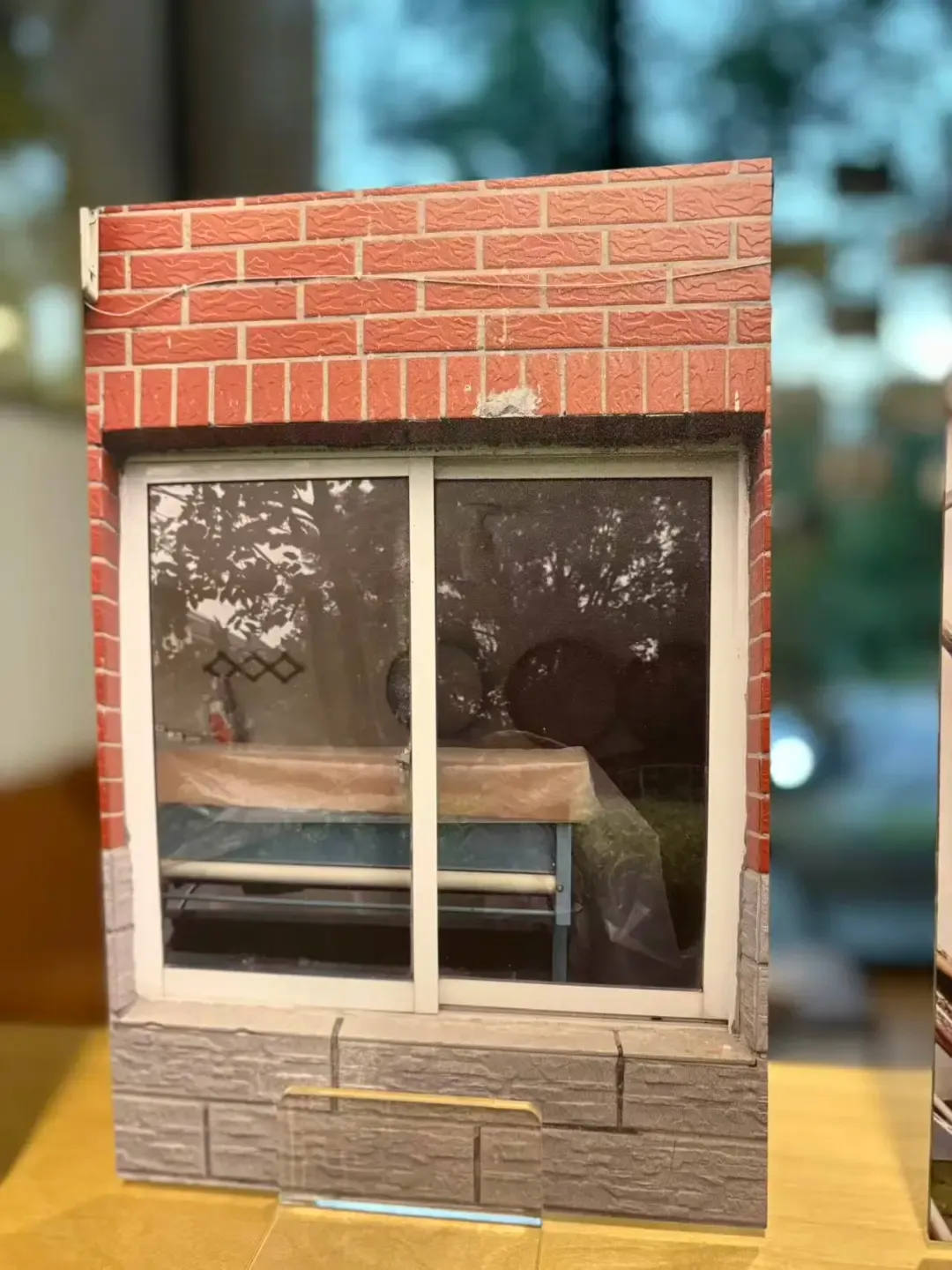

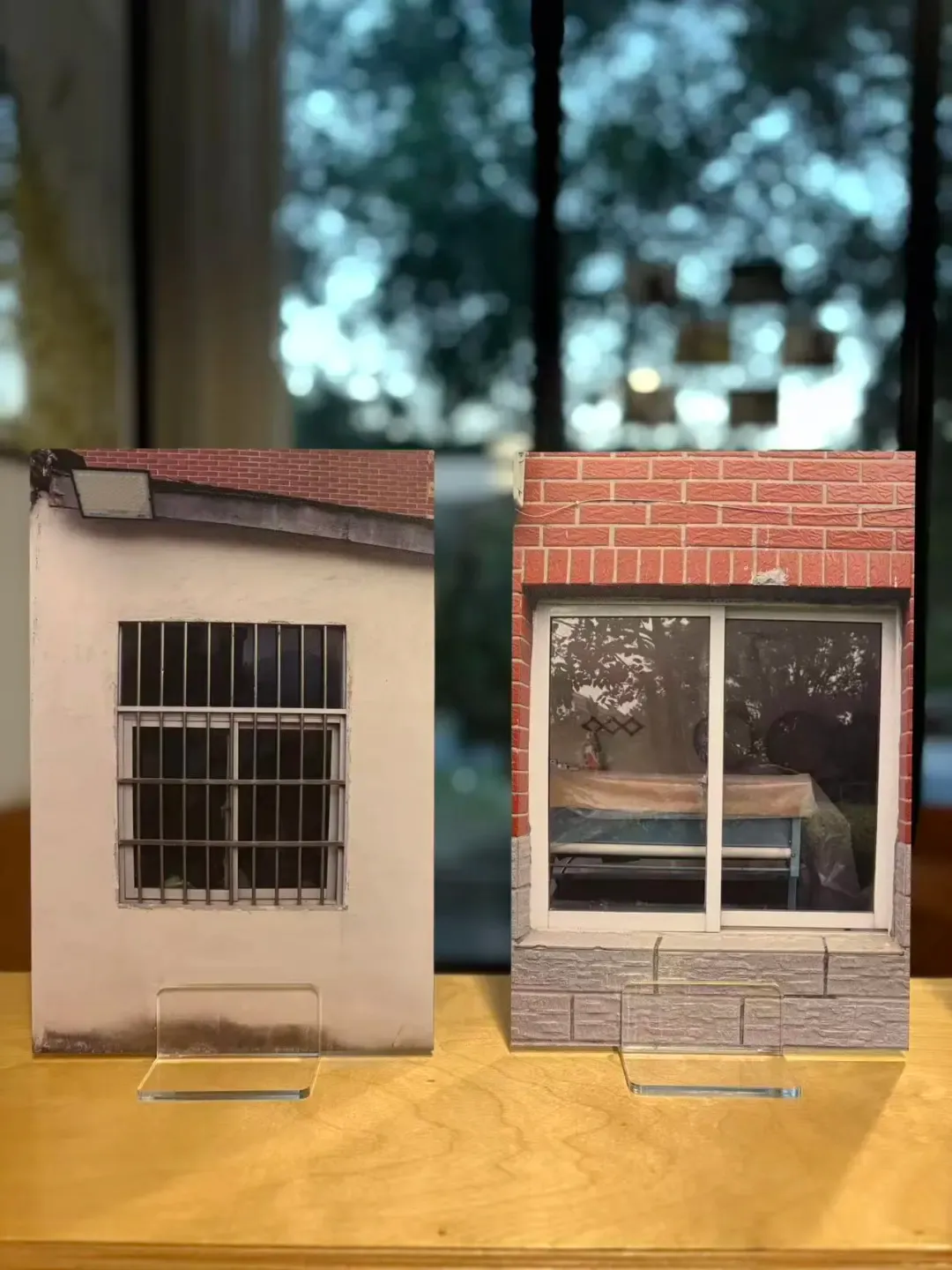

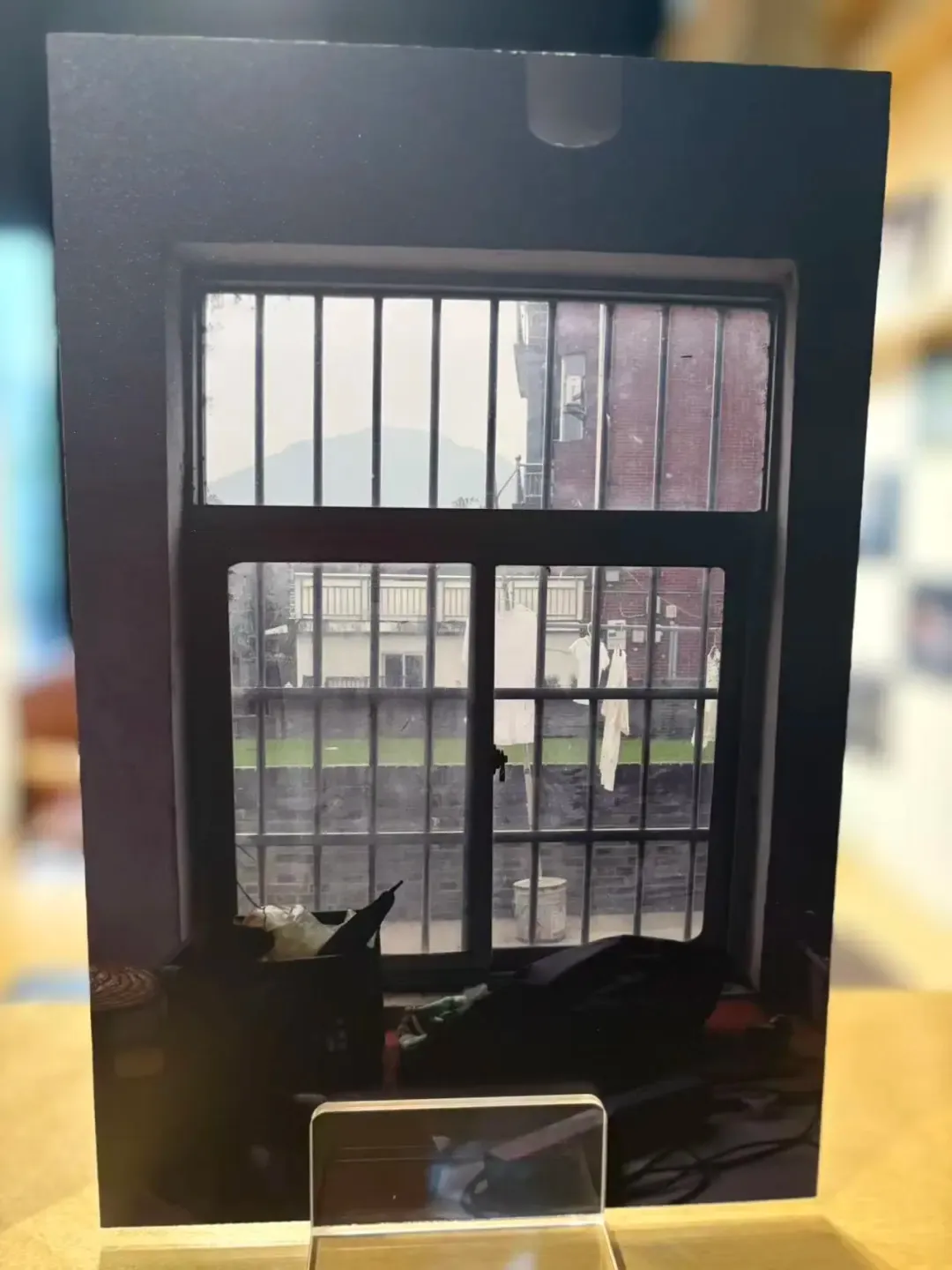

《向内向外》

董敬萱

2024 摄影 装置

这组作品拍摄于杭州长埭村,六扇村中村民房中普通的窗户成为观察的起点。我将从内向外与从外向内的视角,分别印制于纸张的正反两面,试图构建一个关于“家”与“世界”,人与自然的视觉联系与闭环。

《八场寐》

何宇轩

2025 摄影 综合材料 装置

八张照片,是八段沉入长埭记忆的浅寐。

镜头下的运动器材,不再是功能的载体,而是时间与梦的坐标。它与静默的老者、介入的“我”以及无人的场景共同编织了一场集体性的乡间白日梦。柔焦滤去了现实的锋利,将一切笼罩在暖昧的怀旧光晕中,这便是“寐”的底色。

然而,蚀刻是这场梦境的内核。它既是时光在身体与器物上留下的侵蚀痕迹,也是一场悄然发生的苏醒。那些晃动的、不真实的瞬间,如同梦中一闪而过的清醒,解构着我们对乡村坚固、恒常的想象。

在这里,沉睡与苏醒的边界被模糊。我们目睹的,并非田园牧歌,而是一场关于记忆如何被时间冲刷、又如何被个体意识重构的无声仪式。

《木又村》

金尤美

2025 摄影

村子藏在无边的树海里,目力所及,只有层层叠叠的树。

《丈量》

林玛沁歌

2025 摄影

我用双手丈量世界的尺寸用精神丈量世界的边界

宽松 严谨都确切真实

拉扯 裁切着我的本真

叩问尽头何曾存在

走投无路

低廉的资格收入囊中

矫揉造作

攥紧手中的刺

逃避着恳求能否宽恕它的尺度

当双手与精神相拥

平静拥抱着我

我正在救我的路上

踩踏着内心的尺度重塑精神的边界

疑问真实是否真实

疑问 疑问又是否重要

张开双手是否阻碍不曾存在

《你我》

林玛沁歌

2025 摄影

我握着我的手感受左手和右手

皮肤触感 思绪交织

哪个先入为主

左手紧握右手

揉进骨头紧密嵌合想要探寻一丝虚妄的不同

右手承接着压迫

等待着

柔软且坚硬

当双手合十互相抨击肉体的麻木传达赞同的情绪

是差异与共识的同谋

从手腕到指尖的抚摸扭转你我的边界

容纳着你对不同的渴望

是的你是我掌心的翻面

拿起一颗苹果

换到右手

它变成了石榴

你是苹果也是石榴

你是我我也是你

《驻望》

林姝丽

2025 摄影

《驻望》记录的了长埭村的雕像们,他们日复一日伫立在那里,究竟在看什么?我尝试去捕捉他们所“看见”的世界,画面中,既有他们静默斑驳的侧影,也有从他他们视角延伸出的风景:眼前翻涌的天空、村民的家乡和各种活动场所,还有时光在他他们身上留下的痕迹。这些照片共同构成了《驻望》。我想表达的,是静止的雕像与流动的生活之间一种无声而深长的对话。他们不仅是村庄的守护者,更像一位永恒的观察者,见证着这片土地上的烟火日常与岁月变迁。

《十五帧叠影》

刘江月

2025 摄影

长埭村的风,总在废弃与新生的缝隙里穿行,十五组镜头,是十五次对这片乡镇土地的肌理的轻触——锈蚀一半的门槛旁,阳光正漫过村民新兴建的楼房砖缝;爬满藤蔓的旧祠堂山墙,与智能感应的玻璃摆闸在暮色里互为镜像;荒草丛生的旧亭台,一衣带水相间在色彩明丽的儿童游乐区。这一切让观众的感知另寻视点,避开宏大叙事的生硬和乡村转型的阵痛,让观察过渡到现实的情感共鸣。

这些叠印的影像从不是对立的注脚,而是长埭的旧痕新迹共同织就的关于生长的百般叙事。

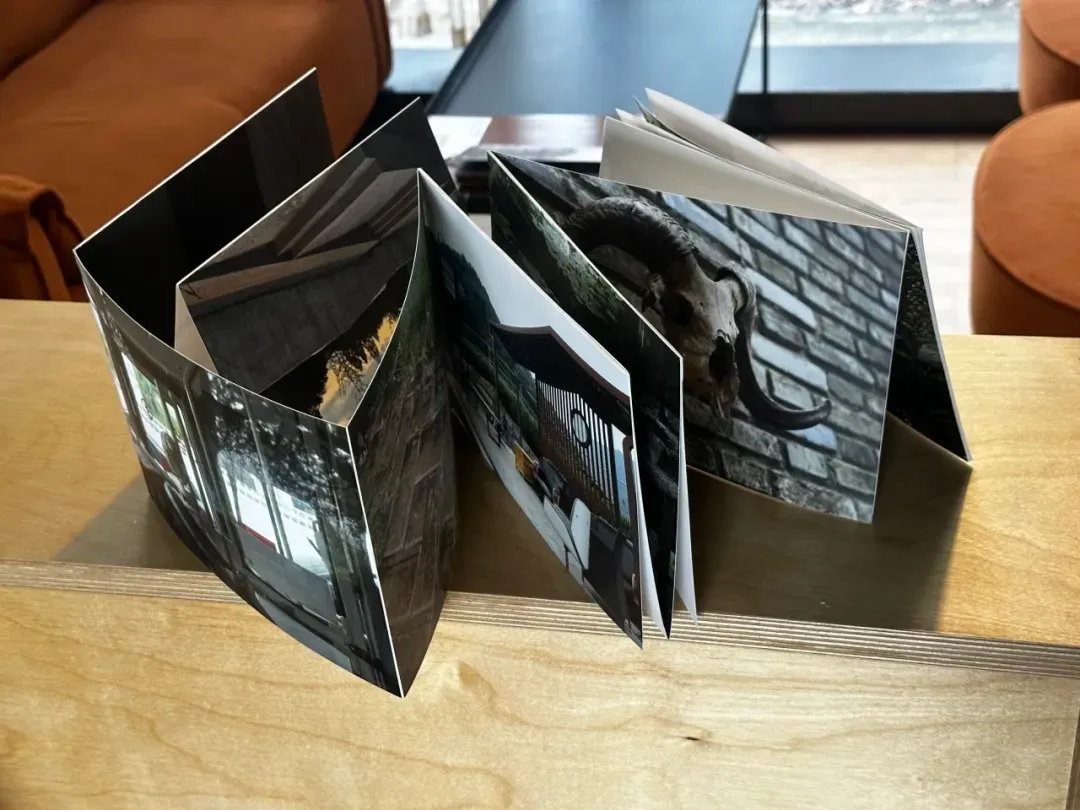

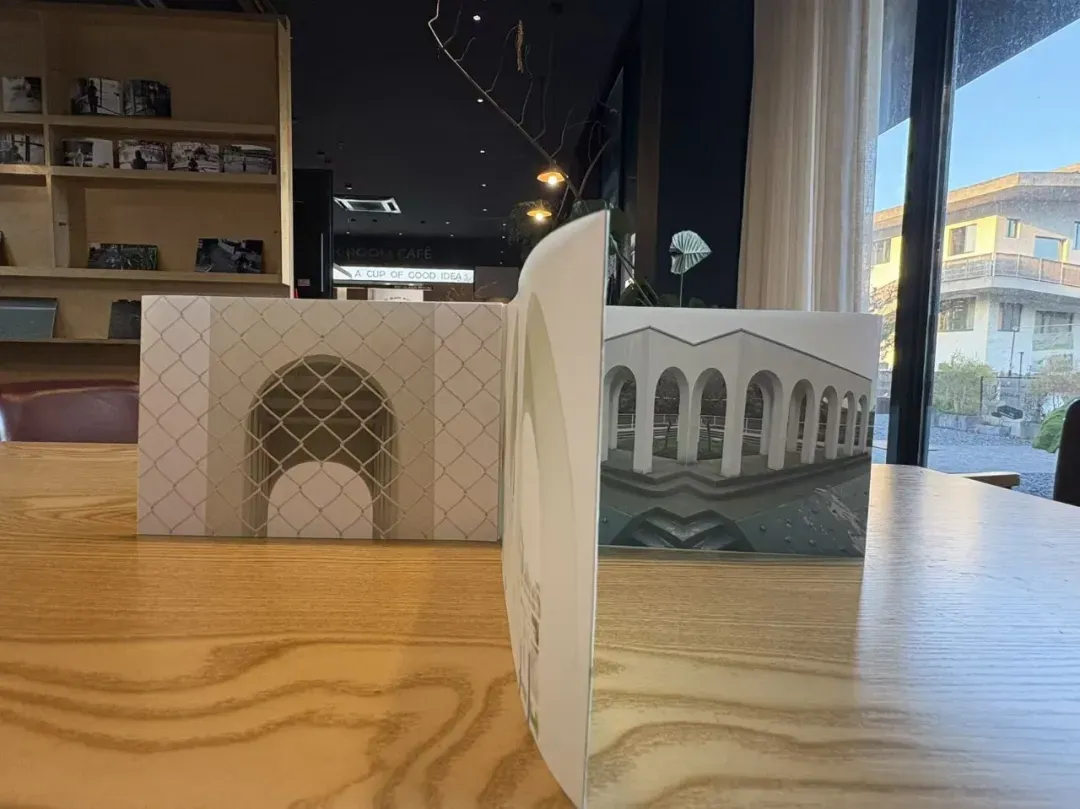

《格-式》

刘乐伽

2025 摄影 异形折页

长埭村逐渐成为杭州新式乡村,在环村艺术链效应城市建设下,通过风景区农家乐等农业与旅游业结合模式的开发、艺术创作者的引进和艺术创作空间的成立,逐渐焕发出新旧交融的面貌。

本系列作品以“格”与“式”为线索,格是对本质的推测和认识,式则是事物的外形与客观展现。本作尝试捕捉在旧的载体下因创新性展现的新面貌,或是在新的形象中仍旧与传统呼应的创造痕迹。在通过视觉语言记录长埭当下状况的同时,思考在不断更新变化的乡村建设中,传统如何被再现,新貌又会如何承载旧日的精神。

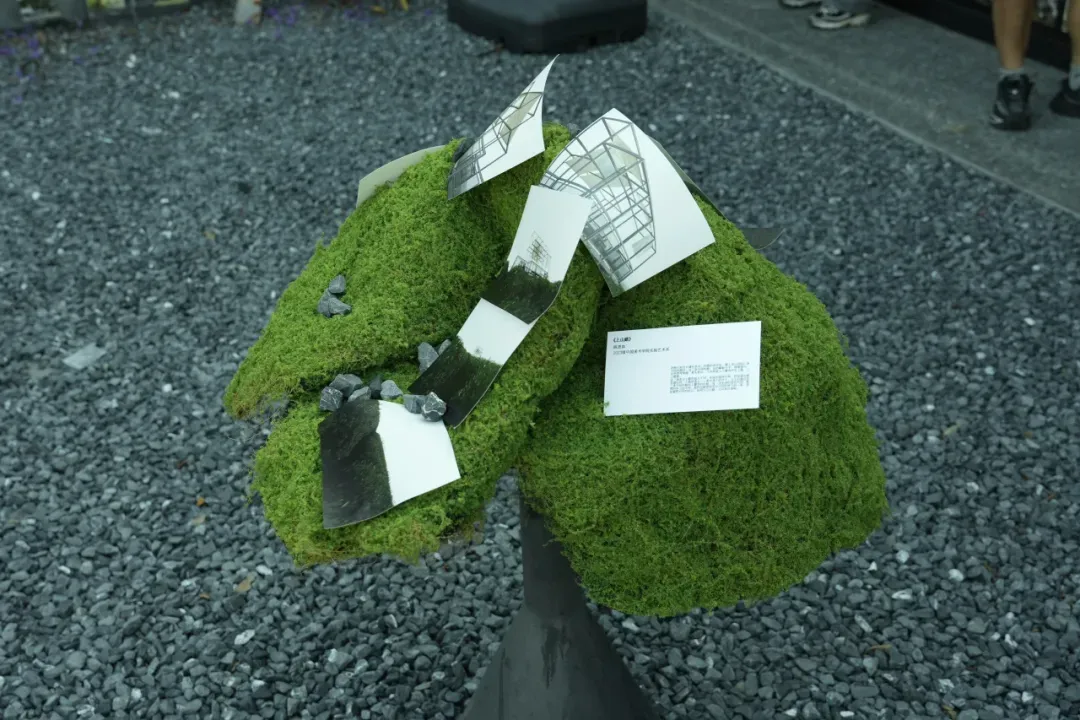

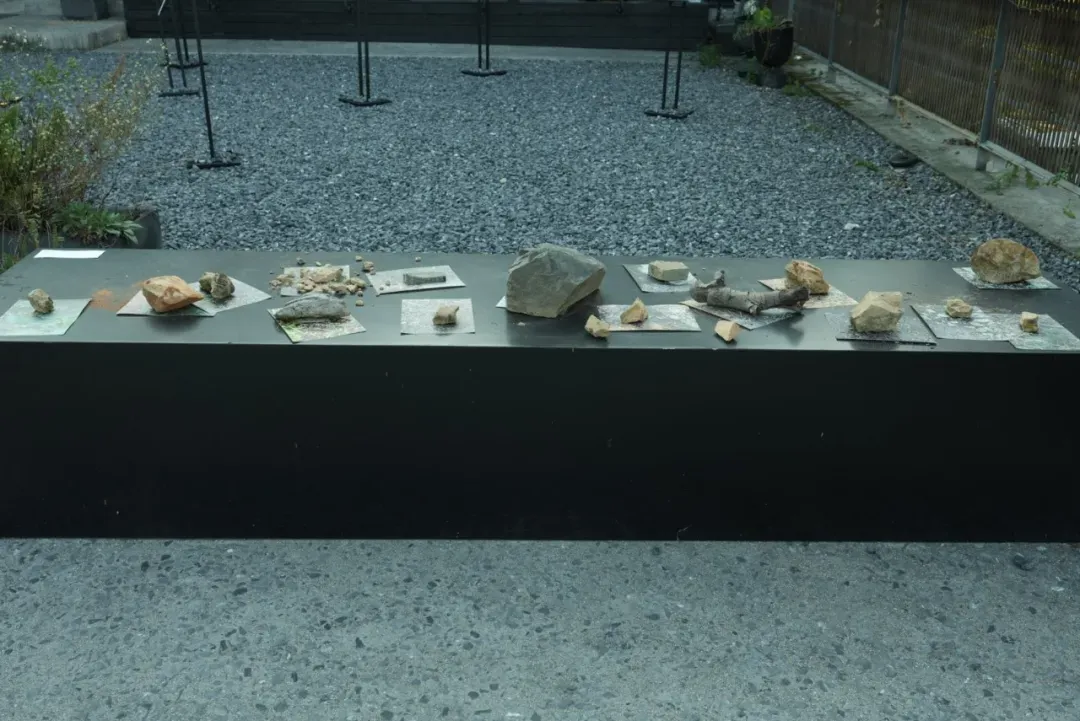

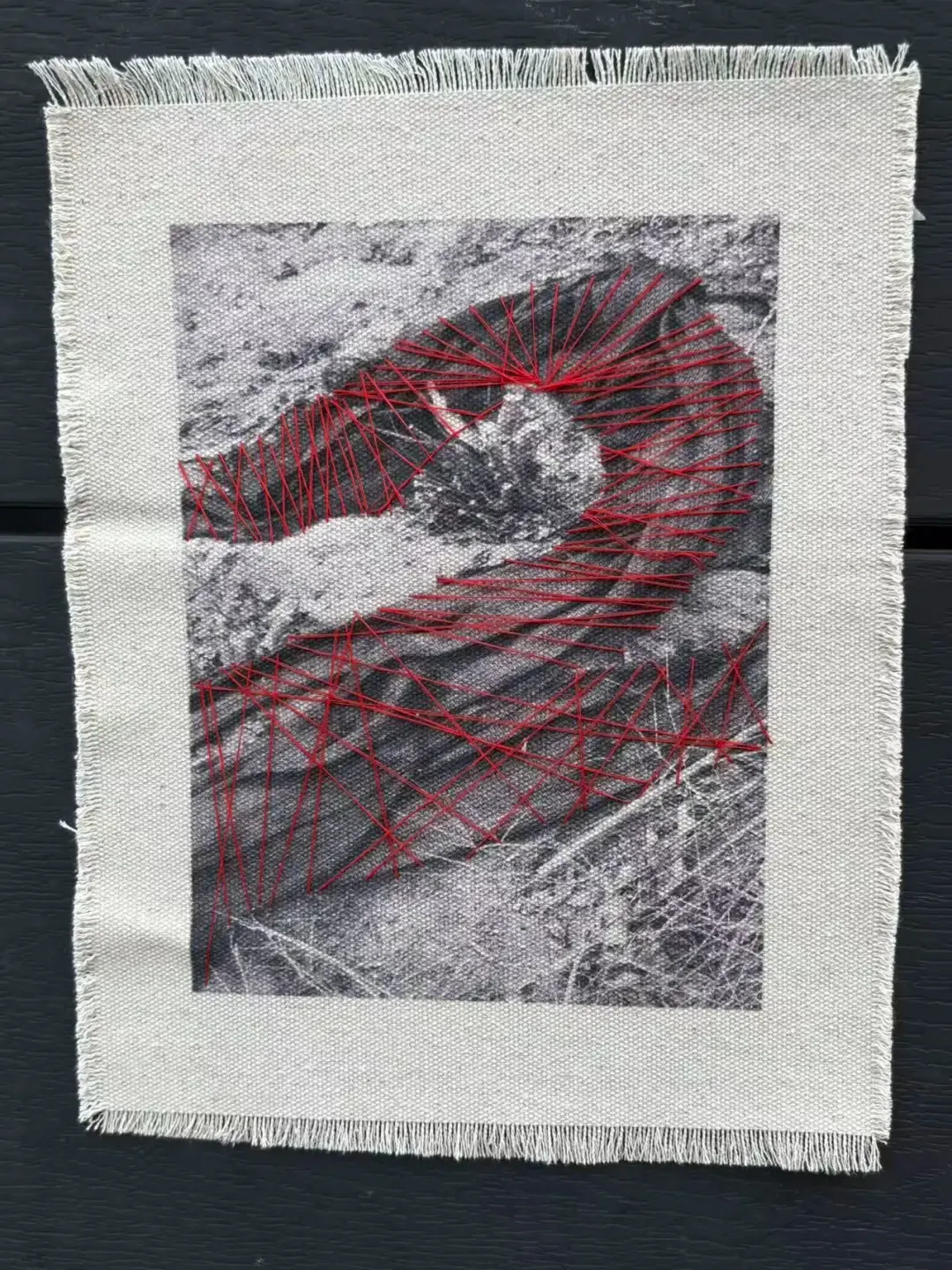

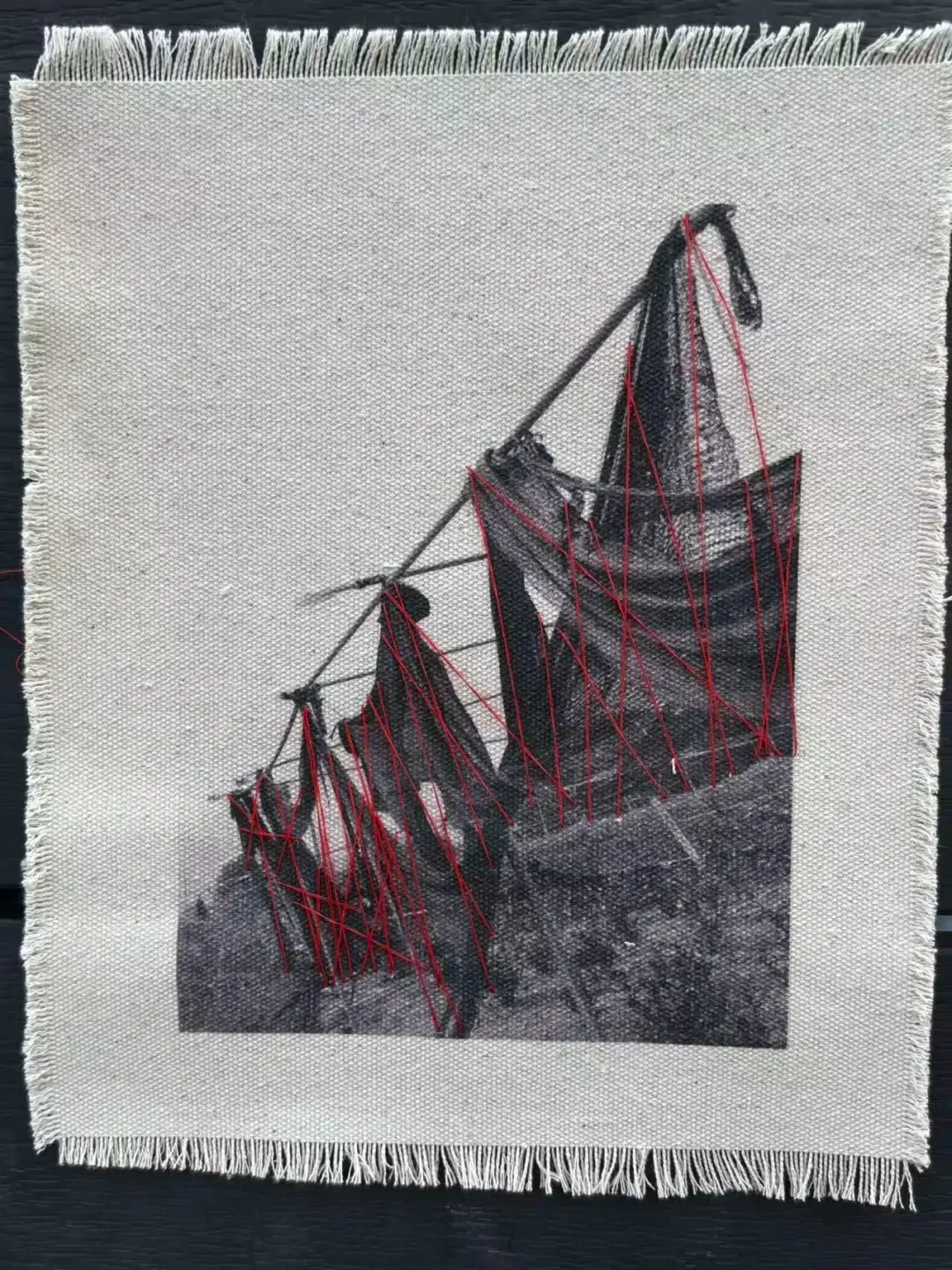

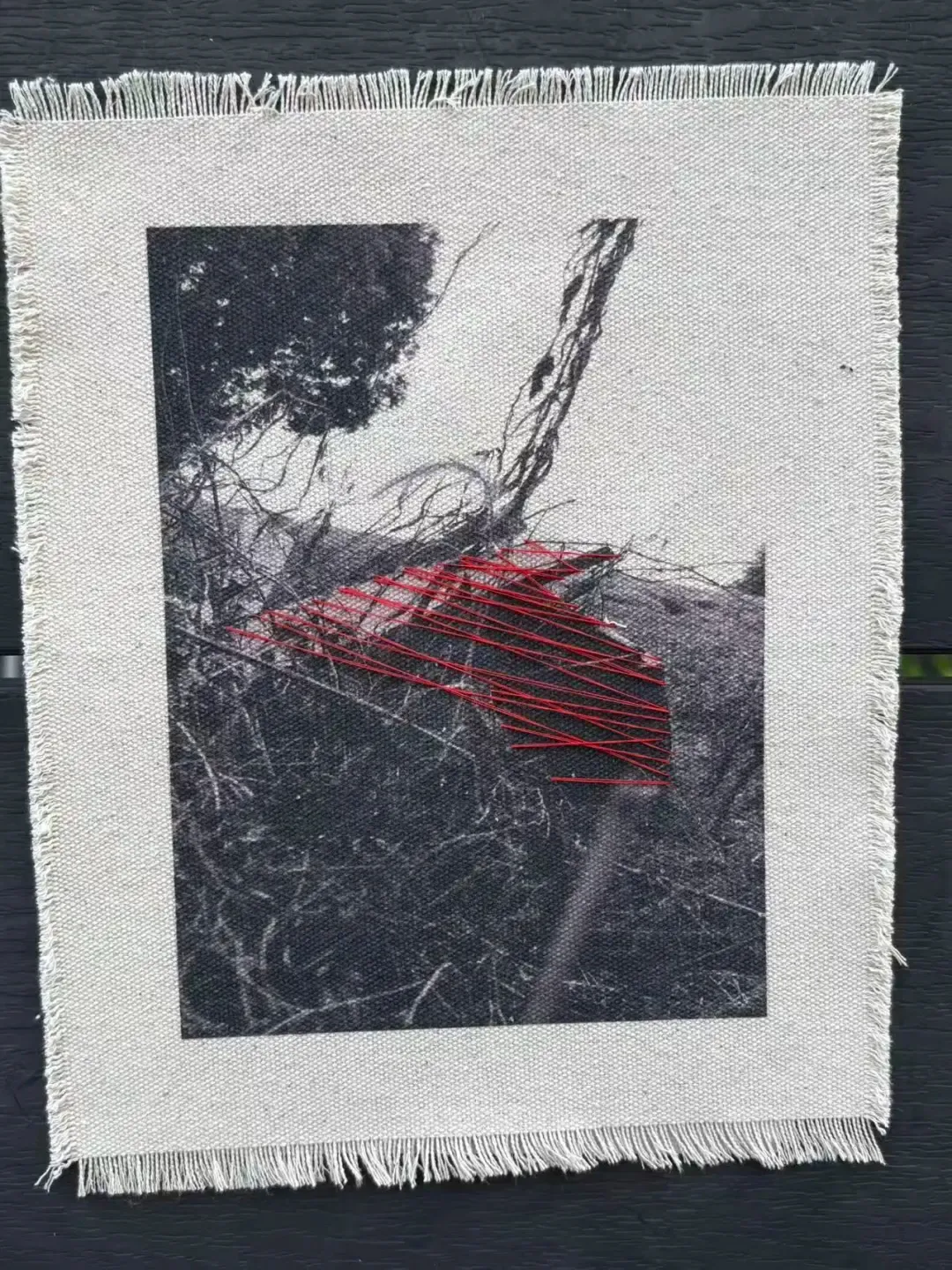

《长埭石头记》

罗佑琦

2025 摄影 综合材料

这是日常的形状。重的、轻的,被看见的、看不见的。

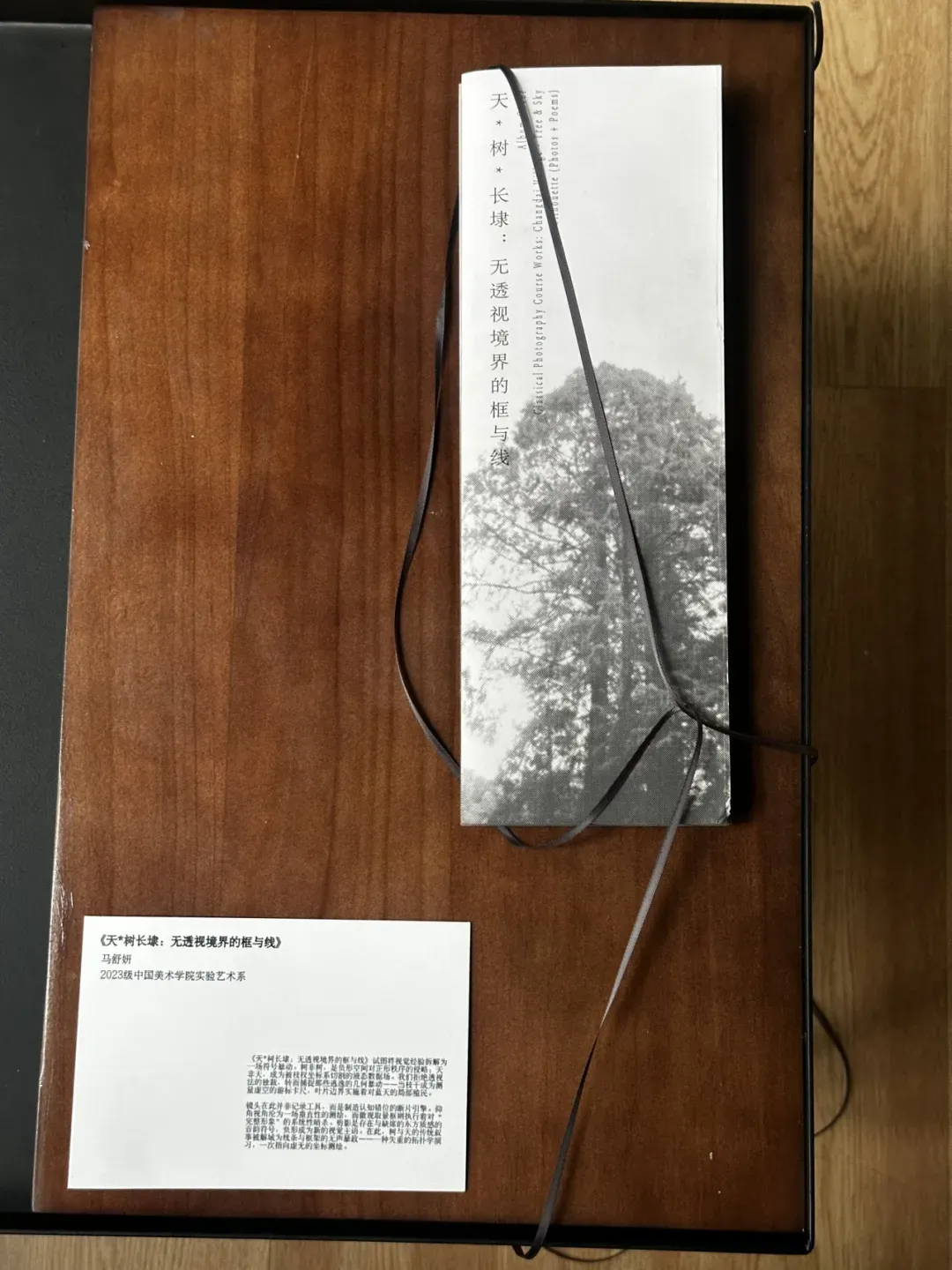

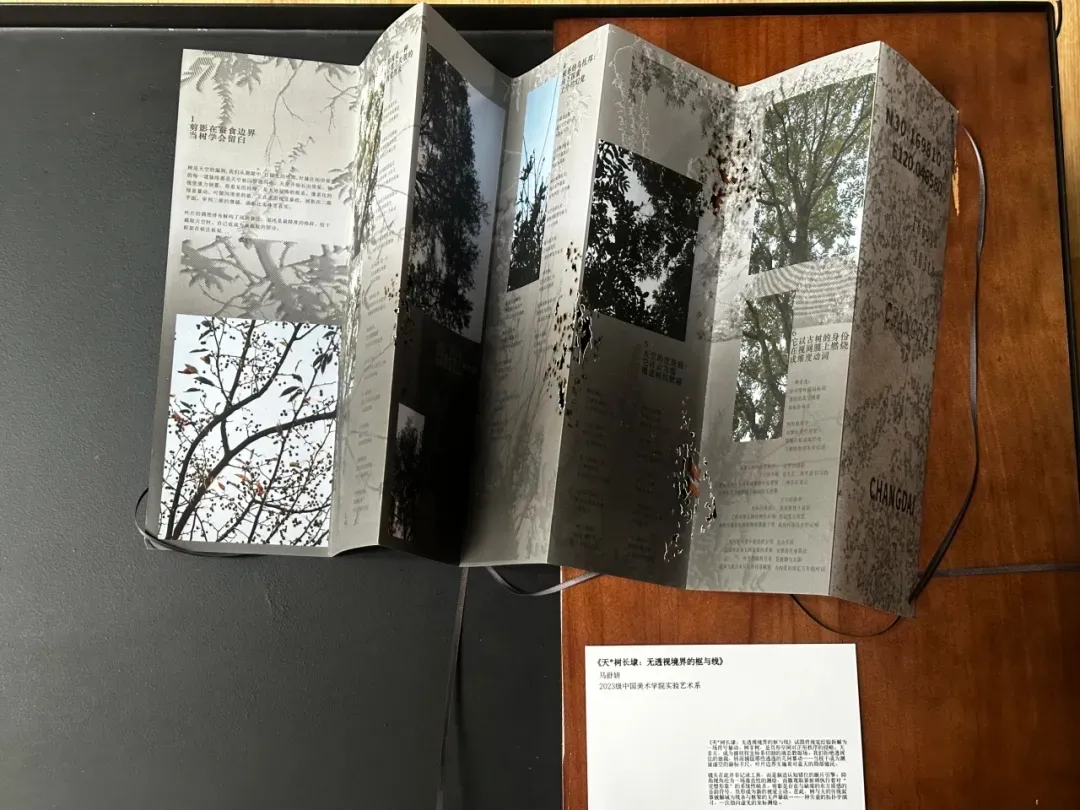

《天*树*长埭:无透视境界的框与线》

马舒妍

2025 摄影 异形折页

《天*树长埭:无透视境界的框与线》试图将视觉经验拆解为一场符号暴动。树非树,是负形空间对正形秩序的侵略;天非天,成为被枝杈坐标系切割的液态数据场。我们拒绝透视法的独裁,转而捕捉那些逃逸的几何暴动——当枝干成为测量虚空的游标卡尺,叶片边界实施着对蓝天的局部殖民。

《山间巡茶》

石安然

2025 摄影

这组作品并非关于“劳作”的纪实,而是一场在茶山间进行的、关于自然疗愈的捕捉。

镜头,是我与这片土地对话的媒介。行走于层叠的茶垄之间,我试图捕捉的,远不止是茶农的身影,更是他们融入自然韵律的一种生命状态。他们的每一次俯身与伸展,都仿佛是与大山的呼吸同频,成为一种缓慢而坚定的移动冥想。

在这里,“自然”并非背景,而是主体。它通过茶农的双手、透过晨雾的光线、在茶叶的脉络中,无声地言说。我所做的,仅仅是聆听并截取这些片段——那些足以让喧嚣心灵沉静下来的瞬间。

最终,这组影像希望传递的,是一种沉浸式的疗愈体验。它邀请观者一同“走入”画中,感受那份由内而外的宁静,在茶香与绿意交织的自然场域里,寻得片刻的安顿与回归。

《漫反射》

翁忆春

2025 摄影

漫反射是投射在粗糙表面上的光向各个方向反射的物理现象。漫反射在成像上是无能的,它无法呈现清晰的像,只能使物体本身被肉眼看见。然而,漫反射却是我们视觉世界的基础,它让我们能看到绝大多数的物体并能感知到颜色。

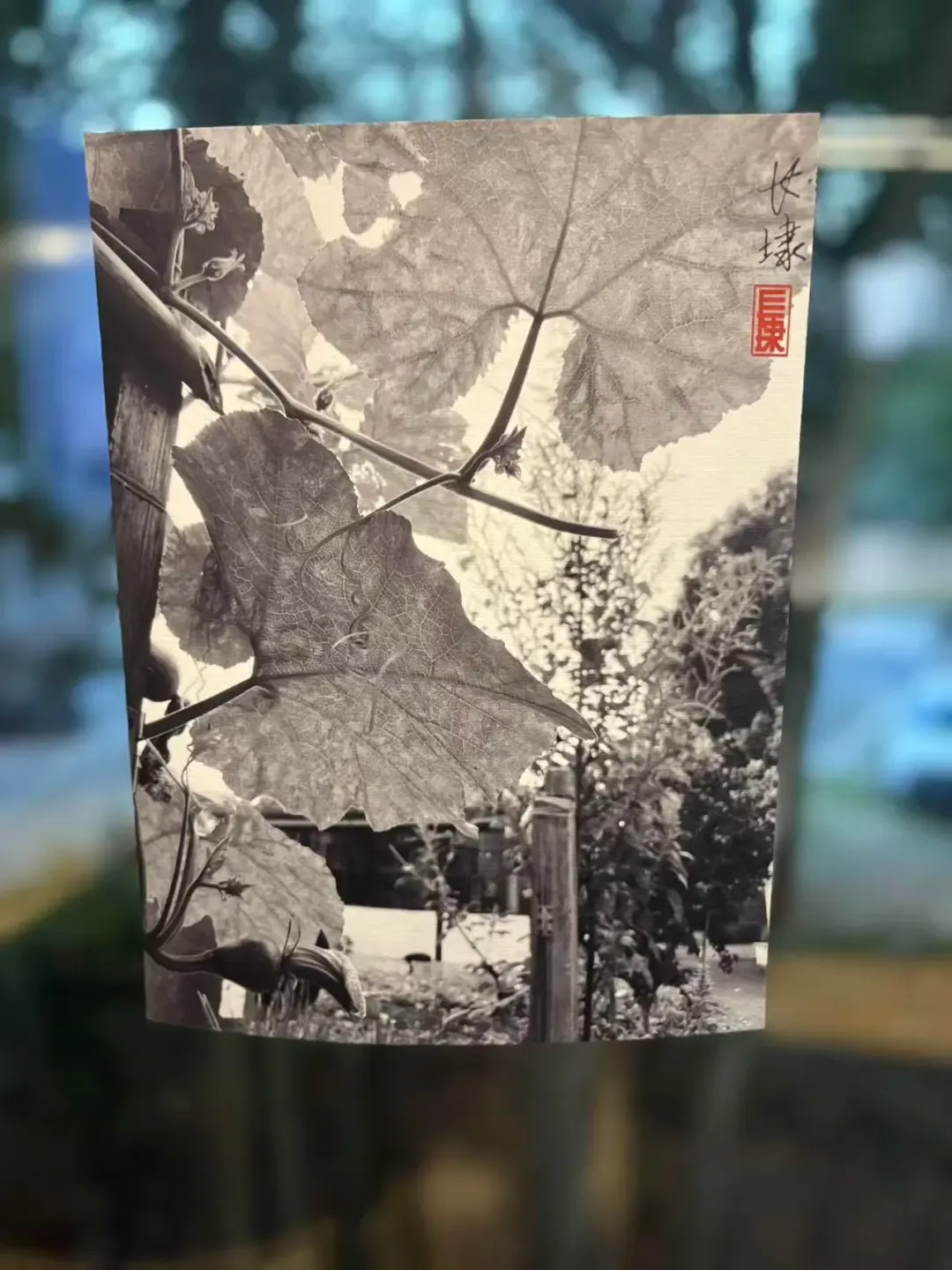

《新埭旧梦》/《长埭疏墨图》/《埭上影》

宋静恩

2025 摄影 综合材料

我企图将长埭村的草木与天空,在黑白影调中还原为最本质的笔墨。这组作品并非对古画的简单摹写,而是一场以镜头为媒介的造梦。我尝试用摄影的“新语言”,去翻译长埭的“旧灵魂”。即是这虚实之间的寻觅——所捕捉的每一个瞬间,都像是记忆深处一个尚未完全醒来的梦。

同时也将镜头移交给村民,交由他们寻觅长埭古色,着墨书写“长埭”身韵。摄影不再是我一人的空灵旧梦,而是土地更深沉的呼吸。

《层地》

王睿晗

2025 摄影 综合材料

这组作品并非关于“劳作”的纪实,而是一场在茶山间进行的、关于自然疗愈的捕捉。

镜头,是我与这片土地对话的媒介。行走于层叠的茶垄之间,我试图捕捉的,远不止是茶农的身影,更是他们融入自然韵律的一种生命状态。他们的每一次俯身与伸展,都仿佛是与大山的呼吸同频,成为一种缓慢而坚定的移动冥想。

在这里,“自然”并非背景,而是主体。它通过茶农的双手、透过晨雾的光线、在茶叶的脉络中,无声地言说。我所做的,仅仅是聆听并截取这些片段——那些足以让喧嚣心灵沉静下来的瞬间。

最终,这组影像希望传递的,是一种沉浸式的疗愈体验。它邀请观者一同“走入”画中,感受那份由内而外的宁静,在茶香与绿意交织的自然场域里,寻得片刻的安顿与回归。

《山间巡茶》

翁嘉昕

2025 摄影 综合材料

这组照片以乡村环境中的垃圾为主体拍摄对象,通过单色影像的凝练与对比,将废弃物的存在从日常的背景中剥离出来,重构为具有线条感与造型感的视觉元素。易拉罐、浮土、碎布与残破的生活痕迹在光影的作用下被赋予了新的秩序与结构,展露出一种寂静的孤独。照片超越单纯的记录,探讨“废弃”与“存在”的边界:这些被遗忘的物件以特殊的形态固执地融入乡村的肌理,静静地存在着,最终腐朽、或是哪天突然被铲起丢到另一处。照片借助黑白的抽离感,让观者在沉静的灰度中重新凝视废弃的空间,凝视乡村空间中被忽略的角落。在表层的不堪之下,或许仍有某种顽强的生命力在延续,那是一种别样的乡愁。作品的意图并非直接批判,而是通过美学化的凝视,提出对环境与日常的再思考。

《溪展卷》

朱心怡

2025 摄影

镜头聚焦长埭村小溪,以三组画面勾勒其自然意趣与人间温度。流动的溪水是画面的主角,细碎波纹随微风漾开,湍流裹挟着水花奔涌,每一缕动态都藏着自然的灵动韵律;水中静卧的鹅卵石与落叶是“时光观察者”,沉淀着溪水经年的痕迹,静默中自有岁月沉淀的故事感。村民路过时,身影不经意倒映在澄澈溪面,溪边驻足的片刻,让流动的溪、静止的物与鲜活的人悄然相遇。整组作品以“玩”的视角捕捉瞬间,没有刻意的衬纸修饰,却让长埭村小溪的动与静、自然与人文。

《丰收的框架》

钟烨琪

2025 摄影 折页 装置

在长埭村的盎然绿意间,我们寻得了「丰收」的全新注脚。它不再仅是秋日金黄的稻浪,更是四季轮转中,这片土地所迸发的、蓬勃不息的绿色生机。

眼前这座洁白的现代拱门,宛如一个巨大的取景框,巧妙地将这份自然之丰饶收纳其中。它既是一种建筑元素,更是一种观看的哲学:我们以现代的目光,回望并珍视传统的田园底色。拱门之内,是生命的繁茂与宁静;拱门之外,是时代向前奔涌的足迹。两者在此刻交织,毫无冲突,唯有和谐。

这帧被定格的美好,诉说着一个朴素的真理:最本真的自然与最简约的现代设计,共同构筑了我们心中向往的生活——它纯净、丰盈,且充满希望。长埭村的故事,正通过这个“框架”,向世界温柔地展开。

展览花絮

鸣谢

跨媒体艺术学院党委

长埭村村委会

长埭村党总支及村民

大黑屋人文空间