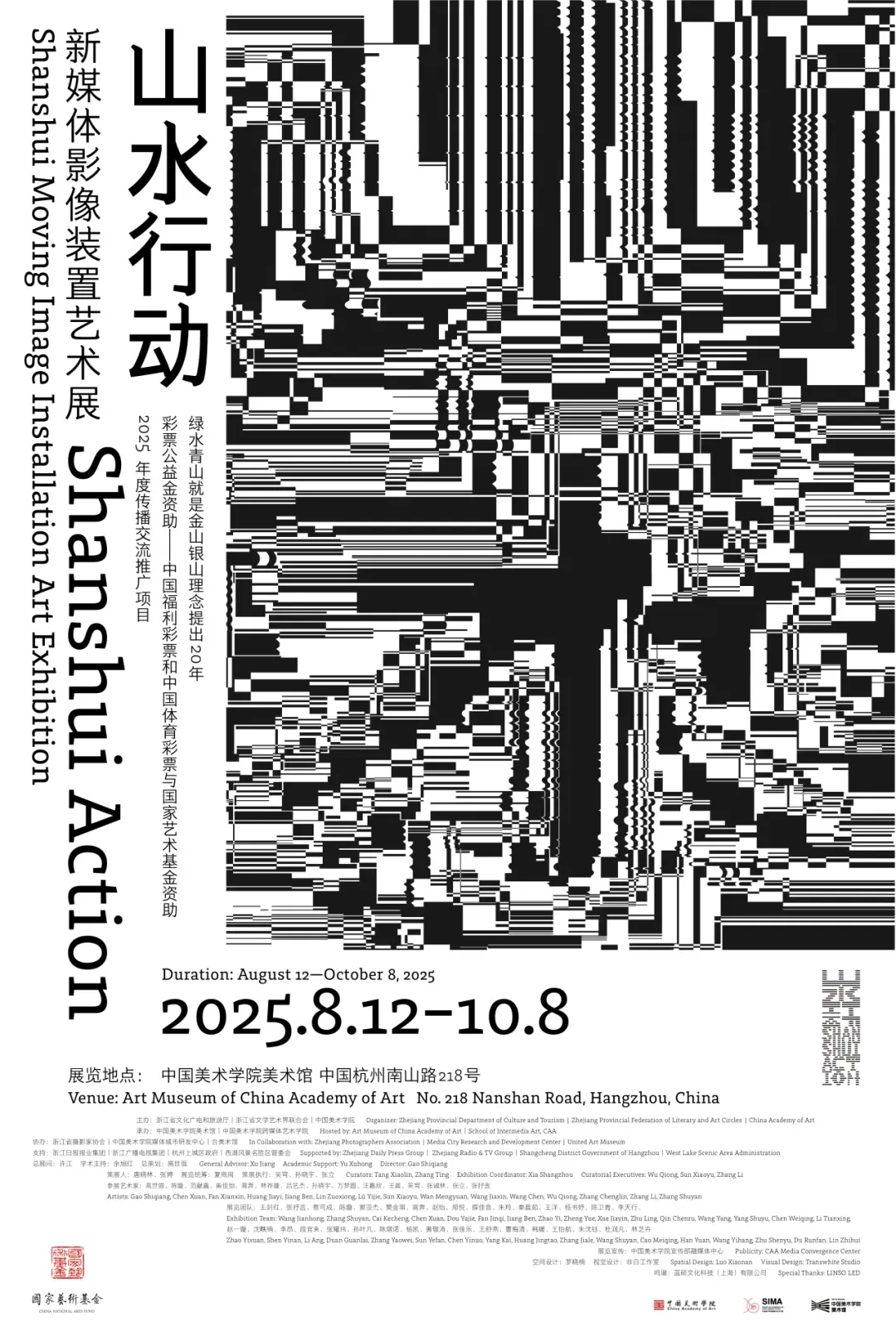

山水行动

新媒体影像装置艺术展

Shanshui Action

Shanshui Moving Image Installation Art Exhibition

主办:浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院

承办:中国美术学院美术馆、中国美术学院跨媒体艺术学院

协办:浙江省摄影家协会、中国美术学院媒体城市研发中心、合美术馆

支持:浙江日报报业集团、浙江广播电视集团、杭州上城区政府、西湖风景名胜区管委会

总顾问:许江

学术主持:余旭红

总策划:高世强

策展人:唐晓林、张婷

展览统筹:夏商周

策展执行:吴穹、孙晓宇、张立

参展艺术家:高世强、陈璇、范献鑫、黄佳怡、蒋奔、林祚雄、吕艺杰、孙晓宇、万梦圆、汪嘉欣、王晨、吴穹、张诚林、张立、张抒言

展览团队:王剑红、张抒言、蔡可成、陈璇、窦亚杰、樊金琪、蒋奔、赵怡、郑悦、薛佳音、朱羚、秦晨茹、王洋、杨书妤、陈卫青、李天行、赵一璇、沈昳楠、李昂、段官来、张耀玮、孙叶凡、陈熠诺、杨凯、黄敬涛、张佳乐、王舒燕、曹梅清、韩媛、王怡航、朱沈钰、杜润凡、林芝卉

展览宣传:中国美术学院宣传部融媒体中心

空间设计:罗晓楠

视觉设计:非白工作室

鸣谢:蓝硕文化科技(上海)有限公司

展期:2025年8月12日—10月8日

展览地点:中国美术学院美术馆(中国杭州南山路218号)

开幕致辞

许江

中国文联副主席、浙江文联主席、

中国美术学院学术委员会主任

山水的境域

最早看到《山水宣言》,是在2017年,法国斯特拉斯堡的莱茵宫。那磅礴的气势,那多屏的影像,拔地而起,栉比叠立。无声的亚细亚大陆的莽山让这座旧日的皇宫陷落在山水的影像之中。这山水全然不同于欧罗巴大陆的山脉,以直上直下的碑状的气势,牵动着云雾,缠绵着烟雨,掩映着松柏,摇曳着草木,诱引着千百年来东方诗人们的情往兴答,又宣示着某种古远而幽茫的东方谱系的观看。这山水的“宣言”,一方面回应着九十多年前这里展示的中国首次古典与现代绘画展览,以传统的竖状画面的复数方式,向中西艺术交流的先驱致敬。另一方面又借此表达中国人生生不息的山水经验,及其在新的媒介语言中发扬光大着的独特的世界观诗学。

山水这个宣言到底说了什么?山水不唯是关于山与水的风景。当“世界”被前所未有地图像化之时,“风景”这一人类观看与再现世界的最古老的范式之一,既呈现为一种似是而非的空泛,又遽然变化为一个亟待审视的问题。山水,在这个时代提出,就是对风景图像化、平面化的颇具匠心的提醒和疗治。从根本上说,山水是一种关于造化的谛视。此种谛视,让谛视者将其一生的历练与胸怀置入山水云霭的聚散之中,让生命的起落、冷暖、抑扬、明暗纳入内心的世界观照,形成的“心与物游”的整全的存在。于是,这种静穆的、多屏的、运动的方式,成为人与山、与水游目玄览、相望相答的基本的方法。

正是在这个方式之中,我们遭遇山水风景作为众多“问题场域”的追问。首先,我们由此进入登临之境。登高涉远,在山水中穿梭,在吟叹中相会,那攀援的艰辛,那风雨的临对,那生命的悲欢,那云气的苍凉,俱在此时聚拢。断石、深崖、虬木、孤院凝在一起,供我辈临远眺望,并始终合为一体,蔽藏在山水幽茫的深处。同时我们又进入怀远之境。“江山留胜迹,我辈复登临。”当年羊祜携诸子登岘山时发怀古之咏叹:“由来贤达胜士,登此远望,如我与卿者多矣!皆湮灭无闻,使人悲伤。”登高即怀远,在这个所谓的地形学的历史追怀中,我们总与古人在精神上契合。复登临,不仅是奇观的重复阅览,更是“曾日月之几何,江山不可复识”的人生意义上、政治意义上的往复与慨叹。

于是我们又进入了一个批判与自省的境遇,一个悲慨之境。自然本无情,宇宙了无时间伤害的痕跡。中国的诗人们总怀一种共通的时间感受的模式,将天地恒常与人世无常铿然对照。于是,在远山的迷宫中,风情总带着萧然,流光便是空寂,即目之所,处处泛起悲歌。在这个訇然而启的批判性转向之中,我们常怀御风陶然的兴味。我们超越了“地方摄影”“景观摄影”“奇观迷恋”等等流向,铺展开了真正意义上的方法论的反思,世界观的反思。在今天的时代,直面山水,正是直面我们自己。

我们完全没有必要靠涂鸦山水符号,来作为所谓当代艺术的投名状。我们也不用讳莫如深,让山水充作祝由之术的道说平台。我们企望恢复的是徐霞客那般的山水人生和亲临山水、比德山水的胸襟,我们所要探寻的是谢灵运、柳宗元等博大悲怀中的山水诗化的山河,我们所孜孜不倦的在于山水涌现又归于隐匿、在迷宫中划然洞见的凝现及情往似赠、兴来如答的语言世界。“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。”我们通过山水来弥合艺术与我们时代最根本的问题之间的重大断裂。山水的行动让我们以身体的沉浸、以观看的诗化,来浸润在充满中国意蕴的、在信仰与现实之间跋涉的“山水化”的沉思与无尽藏。

我们学校是山水精神的主场,我们的校园是人的山水化的成长之所。我们的专业,国画有山水,油画有山水,版画有水印,跨媒体艺术有山水。山水作为一种方法,滋养着所有的学科。山水作为一种精神,滋润着我们的校园。在国美说山水,是最为熟悉的话语,在每个人心中都会泛起一片涟漪。

今天,在这样一个宏大的山水凝视的奠基时刻,我们用登临之境、怀远之境、悲慨之境、陶然之境的追叙,借以抒发所有的山水谛视者的心语,并向这个葳蕤而磅礴的山水阅场,表达深深的敬意。

2025年8月12日

麻胜聪

浙江省生态环境厅党组成员、副厅长

尊敬的各位领导、各位嘉宾:

大家上午好!诗画浙江绿竹长,八月杭城似锦绣。很高兴和大家在美丽的西子湖畔,共同见证浙江践行“绿水青山就是金山银山”理念二十年系列展的盛大开幕!在此,我谨代表浙江省生态环境厅,向展览的顺利举办表示热烈祝贺!向长期以来关心支持浙江生态文明建设和生态环境工作的各界人士,表示衷心的感谢!浙江是“绿水青山就是金山银山”理念的发源地和率先实践地,是习近平生态文明思想的重要萌发地。

2005年8月15日,习近平总书记在安吉县余村考察时,创造性提出“绿水青山就是金山银山”的科学理念。二十年来,浙江历届省委、省政府坚持一张蓝图绘到底,一以贯之深入践行“八八战略”,全面贯彻落实“两山”理念,坚定不移地走生态优先、绿色发展之路,建成全国首个生态省,生态环境公众满意度连续十三年提升,实现生态美、百姓富、经济强的精彩蝶变,“千万工程”“蓝色循环”,接续荣获联合国最高生态环境“地球卫士奖”,率先开启了人与自然和谐共生的中国式现代化省域先行。

从安吉余村出发,“绿水青山就是金山银山”理念深刻塑造浙江,深远影响中国,深得世界赞誉,成为生态文明建设的核心理念,成为全党全社会的共识和行动。在这二十年这个重要节点上,举办“绿水青山就是金山银山”理念系列展,以艺术之媒诠释生态理念,具有深远的意义。美学艺术为生态保护提供了独特的表达方式,将生态环境中的自然元素、生命形态转化为艺术作品,能够更好地激发人们对自然的热爱和敬畏之情。

与此同时,生态保护为美学艺术提供了丰富的创作源泉,壮美山川、广袤森林、清澈溪流,都是艺术创作的无尽宝藏。人们不断深化对自然的认识,为美学艺术的创新发展注入了新的活力。美丽中国建设是全民事业,中国美术学院成立美丽中国研究院,积极践行中国美术,助力美丽中国,与国家战略同频共振,为生态文明建设增添了美学动能和靓丽色彩。让我们携手同行,共同描绘绿色发展的美好画卷,将美丽中国的宏伟蓝图转化为生动现实,为实现人与自然和谐共生的中国式现代化贡献智慧和力量!

最后,预祝本次展览取得圆满成功!祝愿各位来宾身体健康,万事如意!谢谢!

余旭红

中国美术学院院长

尊敬的许主席、高书记、钱主任、毛书记、金书记、陈厅长、麻厅长、赵书记、吕厅长,尊敬的各位领导、嘉宾,各界专家同仁,老师们、同学们:

大家好!

今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出第二十年。“山水行动:新媒体影像装置艺术展”“美丽中国·艺术行动”“壁路薪传:敦煌艺术考察行动”系列展览,通过艺术创作与学术研究的深度结合,展现生态文明建设的艺术表达,呈现中华优秀传统文化的创造性转化创新性发展在不同艺术行动中的实践。

一

“山水行动:新媒体影像装置艺术展”呈现了以山水影像为主的综合艺术创作,由艺术家高世强带领的山水影像创作集体共同创作,自2016年启动“山水行动”计划并持续至今。“山水行动”是中国美术学院发起的一个长期创作、研究的影像计划,其目的是将中国人的山水经验及其背后的世界观,活化在当代,传递给世界。

山水影像创作集体将山水作为一门世界观的艺术,在遍及中国各地的山水之间进行了持续数年的影像实践,以多种数字影像技术为媒介,进行当代的山水影像创作,试图打开山水经验,激活山水精神。

展览以《山水宣言》为序章,以“诗性共通的语料”“远山长,云山乱,晓山青”“以有情观无情”三个篇章依次展开。

序章作品源于跨三省四山:浙江雁荡山、安徽黄山和齐云山、河南云台山,应和“天地洪荒”“山河岁月”的愿景,以激发山水经验,唤醒天地人学。该作品于2017年法国斯特拉斯堡莱茵宫举办的“未来媒体/艺术宣言”展首发。

第一章“诗性共通的语料”铺陈数十空间影像装置,开启“人与山川共高低”的山水体悟之旅;第二章“远山长,云山乱,晓山青”延展迷宫脉络,聚焦《山水:唐诗辞典》《富春江作为方法》《如何度过夜晚》三件作品,深化诗画时空的沉浸对话;第三章“以有情观无情”实现创作维度裂变,高世强等15位艺术家个体探索,与《山水:海山·南国》《山水:太行》两大剧场级创作并置,终以有情之眼观照天地洪荒,三个篇章以影像迷宫构建三重“游观”,最终在超现实山水情境中,完成对中国山水精神的纪念碑式再造。

这是一场在光影剧场中的“山水宣言”。山水影像创作集体试图通过这些影像作品,对中华文明的山水基因进行一次深刻而全方位的回溯、挖掘与探讨。让当代人在数字技术的助力下,不断累积山水经验,重新理解“天人合一”的生态智慧,激活深植于我们民族血脉中的山水精神。

在浙江展览馆的“大地长歌”——浙江践行“绿水青山就是金山银山”理念二十年艺术展上展出的大型影像装置《山高人为峰:一次山水行动》,通过访谈挖掘湖州20位典型人物、20个动人故事与20件纪念物,构建起“以人述事、以事映人”的微观叙事。

二

当数字影像仍在心中回荡,我们又从“山水行动”走向“人间实践”——这正是美丽中国研究院成立的初心。2021年,在时任院长高世名书记的亲自谋划推动下,中国美术学院成立“美丽中国研究院”,就是为了回应时代命题,将山水精神转化为建设动能,为美丽中国建设奉献艺术的能量。

美丽中国研究院梁宇老师、汪莎老师策划的“大地之歌·2025美丽中国纪事”系列展览,采用“星群式”多地联动展览架构:正在外交部新闻发布会旧址北京国际俱乐部展出的“美丽中国·年度报告”,来自联合国环境规划署与近20个国家驻华使团的代表应邀出席,这表明世界对中国美好生活与生态艺术实践的浓厚兴趣;与中央文化和旅游管理干部学院联合举办的“美丽中国·学习中心”,展示了文旅方向的100个案例和美丽中国百课系统,把展览变成案例展示与教学结合的现场;在自然资源部,则同步开启了聚焦生态治理与“美丽中国”指数成果的生态专题案例展。

今天,在中国美术学院美术馆,“美丽中国·艺术行动”集中呈现了以艺术家的行动与实践为核心的特别专题展,发布了本年度遴选出的100余个服务美丽中国建设的新案例,展示了来自艺术界的行动路径与工作界面,构成了遍布中国大地的艺术实践体系,真实而生动地展现了文化艺术赋能社会发展的崭新图景。

三

从当代实践图景回望历史文化长河,生态美学基因早已深植文明根系——正如敦煌壁画中飞天的祥云、经变画的山水,都在传颂着“人与自然和谐共生”千年回响。

作为文旅部全国美术馆青年策展人项目,赵怡老师策划的“壁路薪传:中国美术学院敦煌艺术藏品及文献研究展”,聚焦于中国美术学院师生多年来在敦煌艺术传承与发展上的不懈探索。

早在上世纪40年代,以王子云、常书鸿、史岩、董希文、段文杰等为代表的国立艺专师生,肩负维护民族文化遗产的历史使命,先后远赴西北开启了敦煌艺术的保护和弘扬事业,开启了国美与敦煌艺术的不解之缘。此后数十年间,一代代国美师生踏着前辈的足迹,深入敦煌,进行了系统的临摹、保护、研究与创作。

依托学校深厚的藏品及文献积累,展览着重凸显了以国美师生为代表的20世纪中国高等美术教育在保护、研究、传承敦煌艺术方面所做出的独特贡献。敦煌壁画中大量的自然意象,都蕴含着古人对人与自然和谐共生的理解,也深刻阐释了近百年来,以中国美术学院为代表的现代美术教育一以贯之的传承。在教学与创作坚守敦煌艺术的精神传承和当代活化。

“山水行动”用影像重释自然,“美丽中国”以实践书写建设,“壁路薪传”借文脉启迪未来,这些项艺术行动从媒介创新、社会行动、文明传承的不同维度,共同呈现了扎根大地、体悟自然、创造有为之学的气象。

谢谢大家!

高世强

艺术家代表、跨媒体艺术学院副院长

各位朋友,各位领导和同事:

上午好。

“山水行动”是中国美术学院发起的一项长期的工作计划,最初要追溯到2016年。那一年,时任中国美术学院副院长高世名先生警醒于当代山水之危机,在富春江边黄公望的故地策划展出“山水宣言”展览,发表《山水,世界观的艺术》一文,倡导山水这一门最能体现中国人世界观的艺术,提出“天地洪荒”“山河岁月”两个愿景,旨在由此激发出山水经验中的形而上玄思和纪念碑性,并借此重新恢复那种宏阔时空中吞吐大荒、顶天立地的人学,从而振兴中华文脉,以成世界共享。

2017年,由中国美院策划的“未来媒体/艺术宣言”展在法国的斯特拉斯堡举行。100年前的1924年5月21日,中国有史以来规模最大的海外展览“中国古代与现代美术展览会”在法国斯特拉斯堡举行,这是林风眠先生为代表的,平均年龄只有23、24岁的留法学生们一起创办的。可以说正是从这个展览起,促成了中国美院的诞生,“未来媒体/艺术宣言”展正是对百年前展览的致敬。在这次展览上展出了我与团队创作的《山水宣言》,这是我们的第一件山水影像作品,由此开启了整个“山水行动”计划。大家看到我身后这三个大屏幕,组成纪念碑一样的巨嶂,开幕式后这里就要展映《山水宣言》,这件作品是此次“山水行动”展览的序章。

展览分为三个篇章,分别是:“诗性共通的语料”“远山长,云山乱,晓山青”和“以有情观无情”,这可以说是山水影像创作集体一起工作近十年以来的创作路径和思考的概括。大家结伴同行,深深地走进中国大地上广阔的山水之间。创作集体扛着沉重的摄像机和各种设备,攀爬到山顶,下行到深谷,身体累到极致,便有了机会体味那采采流水、荒荒油云、天风浪浪、海山苍苍、明漪绝底、落日气清……而要使用摄像机和其他新的数字影像方式去捕捉和呈现,让这些成为自己的语言,重新塑造自己的世界感觉,则又要经历非常细致的摸索与学习。我们试图融入千年来中国人对于青山青史的永恒辩证,理解隐逸并非逃责偷懒,入世更非贪图荣华。天地无情,造化万端,桃花源并非静止,现实世界中的安身立命、安居乐业需要依靠所有人带着不断向上的心气,勠力同心,奋斗争取。我们的山水艺术,就是要去遭遇那情满于山、意溢于海的陶然时刻,接近庄子“吾丧我”的坐忘时刻,创造自我解放的时刻。

我一直使用“我们”这个代词,是因为“山水行动”,作为计划和作为展览,它的主体是山水影像创作集体,这是一个临时的、活性的、生产性的共同体,包括艺术家,也包括研究者。这个集体主张面对山水这个长期的大课题,既组织山水艺术的集体创作,又要求成员产出个人独立的作品,由此既保持个体的独立性、能动性与创造性,又培育集体默契,期望在长期合作中,形成贯通的审美语境与深度的艺术共识,更希望通过创作重拾山水经验,重塑山水精神,以文化和文明意义上的山水之“大我”,超越今天日益被感性无产阶级化的原子化“小我”,激发出共通的诗性与为公的创造力。

山水与生态文明相通,与社会的高质量发展相通,与人们的幸福生活、精神安顿相通。山水令人陶然,无需翻译,可使得人与人、人与天地相互通达,是中华文明送给世界上最广泛朋友们的一份礼物。

时值我们国家倡导并践行“绿水青山就是金山银山”理念二十年,感谢学院和各级单位协同,提供这么好的时机举办“山水行动”展览,让我们把持续了将近十年的阶段性工作汇报给大家!

感谢敬爱的许江老师亲自给展览书写了这么精彩的前言!许老师用“登临之境、怀远之境、悲慨之境、陶然之境”概括山水精神,深刻地揭示出中国人深层的文化心灵逻辑,并次第表达出中国式体察宇宙、俯仰天地的世界观和人生观境界,为我们山水创作集体在未来的行动指明更为清晰的路径。我们阅读许老师的雄文都很感动,深感同样热爱山水,就是会心心相印!

在各位师长和朋友们的支持和帮助下,尤其是在中国美院的支持和引领之下,国美的山水事业正在壮大。历时八年的山水行动,创作集体中已经有越来越多优秀的年轻艺术家,他们有心气,有担当,能创造,能合作。今年9月6日至7日,新学期开学的时候,学校还将举办“山水:行动中的世界观”国际论坛,邀请来自国内外五十多位艺术家、研究者、电影导演一起共商山水大事。我们深信,“山水行动”的朋友和同志也必将越来越多。

在此,我要感谢我的团队,没有你们陪伴我一起踏遍青山,共同熬过一个个令人难忘的不眠之夜,不可能有今天这么丰富的作品!感谢国家重点美术馆中国美院美术馆,在余旭红馆长的亲自指导和带领下,全体美术馆同仁为这个展览付出了大量的心血,没有你们的支持和配合,陪着我们一起加班加点,不可能有这么精彩的展览呈现!还要感谢院领导和各职能部门,只有你们的大力支持和理解,才使得这个展览如此顺利!

特别感谢国家艺术基金的资助,让我们有条件充分展示自己的作品并展开全国巡展,以此服务和结交更多热爱山水的观众和朋友。

也要特别感谢两位好朋友,一位是蓝硕文化科技(上海)有限公司的陈剑先生,他长期对我们的山水事业理解并支持,这次我身后的三块大屏幕就是由他们公司赞助。另一位是这次布展的魏涛先生,他和团队的付出远远超出商业合作范围,是本次展览品质最关键的保障!

希望大家喜欢这个展览。希望山水行动的同行者越来越多。谢谢!

...